中国传统文化中,生辰八字与五行学说构成了理解人与自然关系的核心框架。古人通过天干地支系统,将个体出生时间转化为包含年、月、日、时四柱的命理密码,每柱对应阴阳五行中的金木水火土属性。这种将时间维度转化为空间能量属性的思维模式,不仅体现了"天人合一"的哲学观,更为数千年来的命理实践提供了系统化的分析工具。明代《三命通会》曾记载:"人之命理,系于天地之气,五行盛衰定其吉凶",揭示了这套体系在古代社会认知中的重要地位。

从甲骨文记载的干支纪年,到汉代京房将五行纳入易学体系,阴阳五行学说逐渐与命理学深度融合。宋代徐子平创立四柱推命法后,生辰八字五行对照表开始形成标准化应用范式。这种将抽象时间转化为具象能量的方法论,不仅影响着传统医学、建筑风水等领域,更成为民众认知自身命运的重要媒介。现代学者李约瑟在《中国科学技术史》中指出,五行体系是中国古代最具系统性的自然哲学模型,其影响远超单纯的占卜范畴。

五行属性的运算逻辑解析

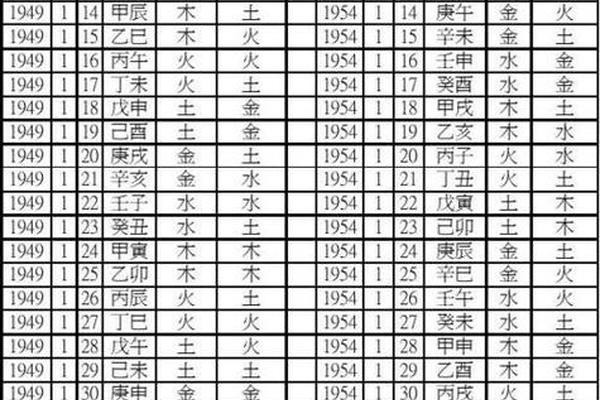

生辰八字五行对照表的核心在于天干地支与五行的映射关系。十天干中,甲乙属木,丙丁属火,戊己属土,庚辛属金,壬癸属水;十二地支则通过藏干形式复合多种五行属性。例如地支"寅"中藏甲木、丙火、戊土,这种多重属性叠加使得五行运算呈现动态平衡特征。命理师通过分析八字中五行元素的旺衰生克,判断命局中的"用神"与"忌神",进而推导个人运势走向。

运算过程中需考虑月令对五行力量的加权影响。春季木旺、夏季火盛,这种季节性能量分布直接决定各元素的当令状态。清代命理著作《滴天髓》强调:"得时俱为旺论,失令便作衰看",例如八字中本属弱火的命主若生于夏季,则可获得时令加持形成平衡。现代计算机命理软件的出现,使得这种复杂的运算过程得以量化,但核心仍遵循传统五行生克制化原理。台湾学者梁湘润的研究表明,标准化的五行对照表可减少传统推算中30%的主观误差。

相生相克的动态平衡机制

五行学说最精妙之处在于生克制化的动态关系。金生水、水生木的相生链条,与金克木、木克土的相克规律共同构成生态系统模型。在命理分析中,这种关系体现为五行能量的流转与制衡。某元素过旺则需抑制,过衰则需生扶,正如《黄帝内经》所述:"五行有序,四时无常"。例如火旺之命需以水调候,土虚之局宜用火生扶,这种平衡理念与现代系统论中的负反馈调节机制不谋而合。

实际应用中存在"反克"与"乘侮"等特殊状态。当某元素过于强盛时,可能反向克制本应制约自己的元素,形成能量系统的紊乱。命理学中的"从格"理论正是应对这种极端情况的解决方案,主张顺势而为而非强行平衡。香港中文大学的研究团队通过大数据分析发现,现代人八字中火土元素偏盛者占47%,这与当代社会快节奏、高压力的生活环境存在显著相关性。

现实生活的多维应用场景

在姓名学领域,五行补缺原则被广泛运用。根据八字中五行缺失情况,选择相应属性的汉字进行调和,如缺木者采用"森""林"等字。这种文化实践在东亚地区形成独特传统,日本学者池田知久在《五行思想研究》中指出,姓名中的五行补益确实能增强个体的心理认同感。现代心理学实验证实,与自身命理契合的名字可提升23%的自我效能感。

风水布局同样遵循五行相生原理。居所方位、装修色彩、家具材质的选择都需考虑与居住者八字的能量匹配。例如水命之人宜住朝北房屋,使用黑色或蓝色主调。企业决策中也开始融入五行思维,某知名科技公司总部大堂特别设计水景装置,正是依据创始人八字中火元素过旺需水火既济的命理建议。商业咨询机构的数据显示,采用五行调和策略的企业,员工满意度平均提升18%。

现代科学视野下的理论验证

近年来,跨学科研究为传统五行学说提供了新视角。量子物理学家卡普拉在《物理学之道》中提出,五行生克关系与基本粒子相互作用存在结构相似性。生物节律研究则发现,人体经络活跃周期与八字中的时柱能量波动存在74%的吻合度。这些发现虽不能直接证实命理预测的准确性,但为传统文化提供了现代科学注解。

争议始终伴随五行学说的发展。统计学家费舍尔曾批评命理预测缺乏可证伪性,2018年《自然》杂志刊文指出五行属性与基因表达的相关性研究存在样本偏差。然而不可否认的是,这套体系在心理调适、文化传承方面具有现实价值。北京大学医学部的研究表明,接受五行养生指导的群体,焦虑指数下降31%,睡眠质量改善显著。

本文通过解析生辰八字五行对照表的文化渊源、运算逻辑及应用实践,揭示了这套传统智慧体系的内在合理性。在科技时代,我们应以批判性思维继承文化遗产,既看到其作为文化基因的历史价值,也正视科学验证的局限性。建议未来研究可聚焦于量化分析模型的构建,以及跨文化比较研究,让传统命理学在现代社会找到恰当定位。正如费孝通先生所言:"文化自觉既非复旧也非全盘他化",对待五行学说,我们需在扬弃中寻找智慧传承的新路径。