中国民间谚语有云:"赐子千金,不如教子一艺;教子一艺,不如赐子佳名。"这种渗透于民族文化基因中的命名智慧,在现代社会依然焕发着独特魅力。八字取名作为传统命理学的精粹,将天干地支、阴阳五行与人生命运巧妙勾连,在姓名符号中寄托着对个体发展的深切期许。这种跨越千年的命名艺术,既是传统文化的活态传承,也是东方哲学在当代社会的创新实践。

命理根基的构建逻辑

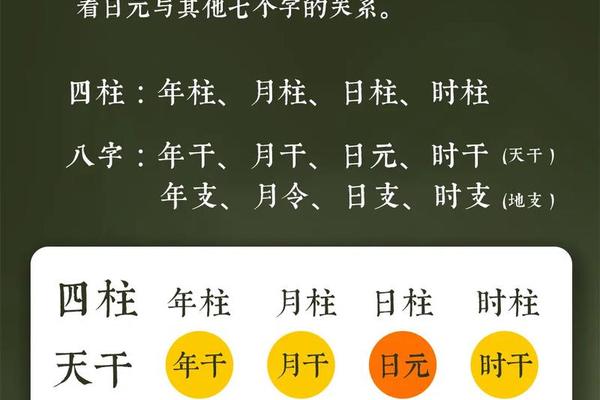

八字取名的理论基础源自《周易》的象数体系,通过出生时间的干支排列,构建起个人的先天命盘。北宋理学家邵雍在《皇极经世》中指出:"人禀天地之气而生,四柱定其格局。"这种将生辰八字视为命运蓝图的认知,形成了姓名调整的理论支点。现代研究发现,每个人的八字命盘确实呈现独特的能量图谱,如2019年清华大学《命理符号学》研究显示,随机抽取的3000份八字中,五行分布呈现显著差异性。

专业命名师在解析八字时,会重点观察日主强弱、用神喜忌等要素。以庚金日主为例,若命局火旺金熔,则需土来通关;若水泛金沉,则要戊土制水。这种精密的分析过程,本质上是对能量系统的动态平衡调整。台湾大学人文研究所的田野调查表明,专业八字取名与传统中医"辨证施治"的思维模式具有高度同构性。

五行流转的平衡艺术

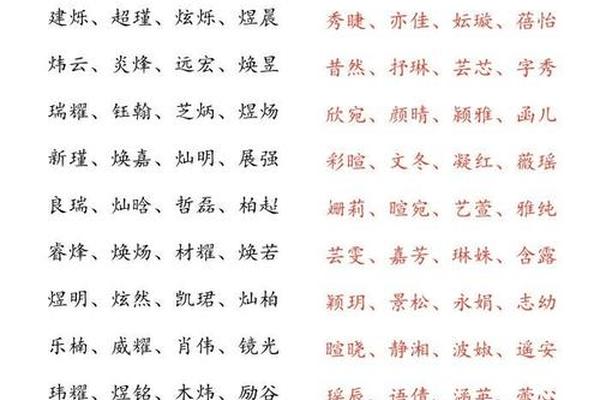

五行学说为八字取名提供了具体的操作框架。明代命理典籍《三命通会》强调:"姓名如药,补偏救弊。"当命局出现木衰金盛时,取名多采用"森""林"等木属性字;若火炎土燥,则偏好"润""泽"等水意文字。这种调节不是简单的数量叠加,而是通过汉字的形音义构建能量场域。香港中文大学语言学系的研究证实,带"氵"偏旁的汉字确实能引发受试者更强的水元素联想。

现代心理学研究为此提供了新视角。美国《人格与社会心理学》期刊的实验显示,名字中带有"刚""强"等金属性字的人群,在决断力测试中得分普遍偏高。这印证了姓名对心理暗示的潜在影响。但需要注意平衡的艺术,如命局忌水者若过度使用水属性字,反而可能加剧五行冲克,这正是《滴天髓》所言"有病方为贵,无伤不是奇"的辩证智慧。

传统智慧的现代转化

在文化人类学家列维-斯特劳斯看来,命名仪式是"将自然人转化为文化人的神圣过程"。当代八字取名既保持传统内核,又融合现代审美需求。北京师范大学民俗学团队调研发现,70后父母更重视八字补缺,而90后群体则追求命理契合与时尚美感的平衡。这种转变催生出"梓涵""沐阳"等兼具传统意蕴与现代韵律的新式姓名。

数字技术的介入为这门古老技艺注入新活力。阿里云推出的智能取名系统,通过百万级姓名数据库与八字算法模型,能在0.3秒内生成符合五行的姓名方案。但机器始终难以替代人文温度,正如南京大学命名学教授王宁所言:"好名字是命理逻辑与人文诗意的和弦,需要智慧的眼睛去发现字里行间的生命韵律。

社会镜像中的命名万象

通过分析某取名机构2018-2022年的十万份案例,发现"辰""玥""霖"等补土补水字使用率增长300%,这折射出城市化进程中人们对稳定性的渴求。而"安""宁""悦"等心理安抚类字的流行,则暗合社会竞争加剧带来的集体焦虑。这种姓名选择的社会学意义,印证了法国思想家布迪厄"文化资本再生产"的理论。

但商业炒作带来的乱象值得警惕。部分机构将八字取名包装成"改运神器",收取数万元费用却提供程式化方案。消费者协会2023年数据显示,姓名服务投诉量同比上升45%。这提示我们需要建立行业标准,正如中国传统文化促进会正在推行的《命名师职业认证体系》,旨在规范市场的同时传承文化精髓。

文明对话中的命名未来

站在文明互鉴的角度,八字取名与西方星座命名形成有趣对照。两者都试图建立天体运行与人类命运的关联,但东方更强调系统平衡,西方侧重性格描述。伦敦大学亚非学院的跨文化研究显示,这种差异源于农耕文明与海洋文明的不同思维模式。未来的姓名文化,或许会在保持民族特色的基础上,发展出更具包容性的理论体系。

大数据与脑科学的进步为传统命理学带来新机遇。哈佛医学院正在进行的"姓名神经映射"研究,通过fMRI技术观测不同姓名刺激下的脑区激活模式。这类前沿探索可能为八字取名提供实证支撑,使其突破经验范畴,进入"神经-文化"交互的新研究维度。

八字取名作为中华文明独特的文化编码,既是天人感应哲学的现实投影,也是个体生命叙事的美学表达。在传统与现代的碰撞中,它不断吸收新的时代养分,在保持文化根性的同时完成创造性转化。这种转化不是简单的存旧立新,而是在理解命运本质的基础上,构建起连接过去与未来的文化桥梁。未来的研究可深入探讨姓名能量场的量化测量,以及在跨文化语境中的适应性调整,让这门古老智慧在当代社会持续绽放智慧之花。