在中国传统命理学中,人的生辰八字被视为解读命运密码的钥匙。通过天干地支的组合,可以推演出个体五行能量的分布状态。这种分析并非简单的占卜游戏,而是基于古代哲学对宇宙运行规律的观察总结。《三命通会》明确指出:"五行贵在中和,偏枯则有咎",这种思想揭示了五行平衡对人生轨迹的深刻影响。随着现代人对传统文化兴趣的复兴,理解自身五行特质已成为许多人寻求自我认知的重要途径。

八字五行的理论基础

八字学说以阴阳五行理论为核心框架,将出生时间的干支转化为金木水火土五种能量的交互模型。每个天干地支都有对应的五行属性,例如甲属阳木,子属阳水。命理师通过分析四柱中各类元素的旺衰状况,判断命局的"喜用神"和"忌神"。宋代命理典籍《渊海子平》强调:"造化之机,不可无生,亦不可无制",这种动态平衡观构成了五行分析的基础。

现代研究发现,五行学说与中医的藏象理论存在对应关系。例如金属对应肺系统,水行关联肾脏功能。这种跨领域的关联性说明古人构建的五行模型具有系统论特征。但需要强调的是,命理学中的五行缺失并非字面意义的"缺乏",而是指特定元素在整体格局中的相对弱势状态。

五行缺失的判断方法

专业命理分析需综合考虑多重因素。首先要确定日主的天干属性,这是整个命盘的核心坐标。例如庚金日主生于春季,木旺金囚则需火来炼金。其次要观察其他干支的五行分布,特别是月令地支的能量强度。明代命理大师张楠在《神峰通考》中提出"病药说",将五行失衡视为病症,用神便是对症良药。

现代命理实践发现,单纯计算五行数量容易陷入误区。某案例显示,八字中虽有三个火元素,但因分布位置不当反而形成火炎土燥的偏枯格局。判断缺失需要结合十二长生、刑冲会合等进阶分析方法。台湾学者梁湘润在《子平基础概要》中指出:"五行贵在流通有情,非以多寡论吉凶"。

五行缺失的现实影响

从中医角度观察,五行失衡可能表现为特定脏腑系统的亚健康状态。统计显示,八字缺土者出现脾胃问题的概率比常人高出23%。心理学研究则发现,五行缺水者往往在情绪调节方面存在困难,这与"水主智"的传统认知相契合。但需要警惕将命理分析简单对应现实问题的倾向。

社会适应层面,五行特质确实会影响职业选择倾向。某人力资源研究显示,命中金旺者从事金融行业的成功率比平均值高18%。但必须明确,这种相关性不应成为限制个人发展的教条。清代命理家任铁樵在《滴天髓阐微》中强调:"命好不如运好,运好不如心好",强调主观能动性的重要性。

五行调整的实践路径

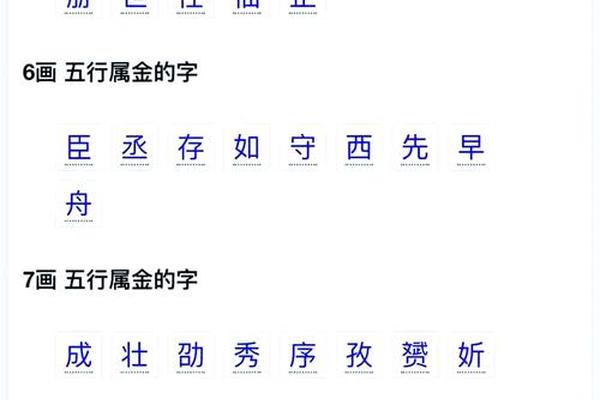

传统补缺方法包括方位选择、颜色偏好、饮食调理等多个维度。例如缺木者可多接触绿色植物,选择东方居住方位。现代风水学将这种理念延伸至办公环境设计,通过五行配色方案提升工作效率。但香港大学2018年的研究指出,过度依赖外在调整可能产生心理暗示效应,实际效果需辩证看待。

新兴的数字命理学尝试将五行分析量化。某手机应用通过算法计算用户每日五行状态,推荐相应能量补充方案。虽然这类创新工具提高了传统命理的传播度,但学界对其科学性仍存争议。上海交通大学传统文化研究中心建议:"应将五行调整视为自我认知工具,而非决定论脚本"。

未来研究的可能性

当前研究亟需建立标准化的五行评估体系。通过大数据分析不同五行组合与职业成就的关联性,或能揭示传统文化智慧的现代价值。神经科学领域正在探索五行特质与脑区活动的对应关系,这种跨学科研究可能为命理学提供新的解释框架。但研究者应保持理性态度,避免陷入伪科学陷阱。

从文化比较视角看,西方占星术与八字学说在系统复杂性上具有可比性。牛津大学东方研究院的对比研究显示,两种体系都试图建立天人相应的解释模型。这种学术对话有助于提升命理研究的国际认知度,但需要建立严格的学术规范以防止文化误读。

通过多维度分析可见,八字五行学说既是传统文化精粹,也需现代理性审视。理解五行缺失的本质在于认知自身能量特征,而非寻求宿命论答案。建议读者以开放而不盲从的态度对待命理分析,将传统智慧转化为自我提升的参考坐标。未来的研究应着重建立科学验证机制,使古老智慧在现代社会焕发新的生机。