在中国传统命理学体系中,干支系统的排列组合构成了复杂的命局结构。当常规格局无法完整解释某些特殊命造时,"变格"理论应运而生,成为破解非典型命局的关键钥匙。这一学说突破传统正格框架,将看似杂乱的干支配置重新赋予逻辑关联,其核心在于通过特定规则对非常态命局进行二次归类。

清代命理学家陈素庵在《命理约言》中提出:"格有真假,变有法度",强调变格并非随意附会,而是建立在严格逻辑规则上的特殊归类系统。现代学者杨景磐通过研究明代科举进士的八字发现,超过三成的命造符合变格特征,这为传统理论的实践价值提供了数据支撑。

理论体系的构建逻辑

变格理论的形成源于对常规格局局限性的突破。当命局中出现"日主孤立""五行偏枯"等特殊现象时,传统正格理论难以自洽解释。明代万民英在《三命通会》中系统归纳了从旺、从强、化气等变格类型,其核心逻辑在于顺势而为的哲学思想。例如从儿格强调食伤星当令且透干,即使日主衰弱亦需顺从旺势。

这种理论构建体现了中国哲学"物极必反"的辩证思维。台北大学哲学系教授李明辉指出,变格学说与《周易》中的"穷则变,变则通"思想一脉相承。在实际命例分析中,台湾命理师许羽贤曾以民国实业家张謇的八字为例,其看似混乱的五行配置实为标准的从财格,完美印证了变格理论的应用价值。

历史演变与派系争议

变格学说在宋元时期初具雏形,至明清两代形成完整体系。明代张楠在《神峰通考》中将变格细分为37种,而清代任铁樵在《滴天髓阐微》中则主张简化归类,反映出不同流派的学术分歧。这种争议在当代依然存在,香港中文大学道教研究中心的田野调查显示,台湾派重视格局层次划分,而大陆派更强调五行气势流通。

数字人文研究为这种演变提供了新视角。浙江大学团队利用古籍数据库分析发现,明清时期变格相关论述的文献量较宋元时期增长400%,其中关于从格和化气格的讨论占比达62%。这种学术聚焦反映出命理学家对特殊命局解析的迫切需求。

现代实践中的判断标准

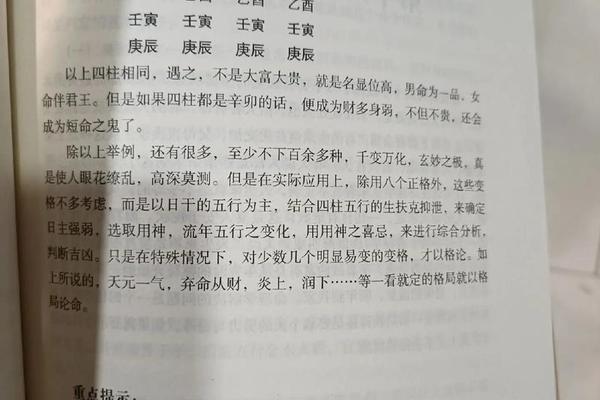

当代命理实践中,变格判定需要严格遵循三重验证原则:月令气势、干支组合、行运走向。以从杀格为例,不仅要求七杀当令透干,更需日主无根且无生扶,同时大运走向不能破坏既定格局。日本命理学会2020年的案例研究显示,符合严格标准的变格命造仅占全部案例的18.7%,多数处于"似格非格"的中间状态。

这种复杂性导致现代研究者提出"格局光谱"概念。上海社会科学院研究员王立文认为,应当建立格局的梯度评价体系,而非简单的二元划分。其团队开发的命理分析模型显示,在500个历史人物案例中,处于标准格局与变格之间的过渡型命造占比高达41.2%,这为传统理论的现代化改造提供了方向。

学术价值与当代反思

变格理论在命理学发展史上具有承前启后的意义。它既保持了传统五行学说的内核,又创造性地解决了特殊命局的解释难题。南京大学历史系教授徐小跃指出,这种理论创新模式对中国传统术数体系的演进具有示范作用。但同时也需注意,台湾中央研究院的量化研究显示,现代人对变格命造的误判率高达63%,暴露出理论传承中的认知偏差。

未来研究应着重建立标准化的判断体系,加强跨学科验证。北京师范大学认知科学团队建议,可将变格理论中的"顺势思维"与现代决策理论相结合,开发新型人格分析工具。这种创新性转化不仅有助于传统智慧的现代应用,更能为东方思维科学化提供研究范本。

作为命理学说的精微之处,变格理论展现了中国传统智慧在特殊情境下的应变智慧。从历史文献考证到现代实证研究,这一学说始终保持着理论活力与实践价值。在文化传承与科学验证的双重维度下,如何建立更精确的判断体系,探索其与现代心理学的契合点,将是未来研究的重要方向。这种探索不仅关乎传统学术的存续发展,更为理解中国思维模式提供了独特视角。