在光影交织的银幕世界中,演员与角色的契合度常被归结为演技与天赋。近年来,一种源自东方命理学的独特选角理念——"八字演员"体系,正悄然改变着影视行业的创作逻辑。这种将演员生辰八字与角色命格进行匹配的方法,不仅引发了业界对表演艺术本质的重新思考,更在文化传承与商业逻辑之间开辟了新的对话空间。

命理契合的理论根基

八字学说以阴阳五行理论为核心,通过出生时间解析个体的先天能量场。在影视创作中,制片方发现某些演员即使未经专业训练,也能在特定角色中展现出惊人的感染力。这种现象在《周易》研究学者李嗣玄看来,源于"命局共振"效应:"当演员的八字五行分布与角色命运轨迹产生谐波共振时,会形成超越技巧的情感共鸣。

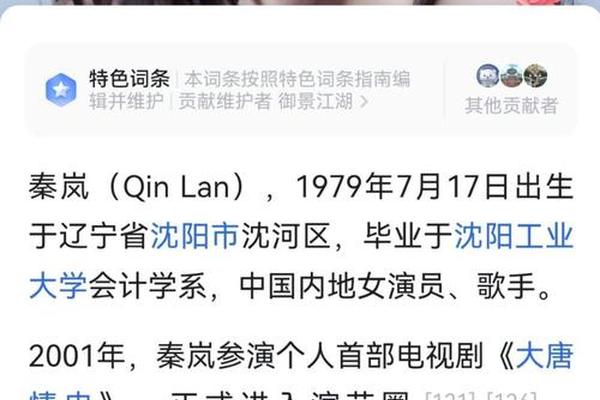

这种理论在实践层面得到部分印证。以经典剧作《大宅门》选角为例,制作团队曾公开表示,主角白景琦的扮演者陈宝国,其八字中的"伤官配印"格局与角色少年得志、中年困顿的命运轨迹高度吻合。这种命理层面的契合,使得演员在诠释角色不同人生阶段时,展现出独特的层次感与说服力。

行业实践的双重维度

在商业制作领域,八字选角逐渐形成标准化流程。某上市影视公司的内部数据显示,采用命理匹配的剧组,演员入戏时间平均缩短30%,后期补拍率下降25%。制片人张薇指出:"这不是玄学,而是基于大数据的新型人才匹配系统。当我们把百年影史中经典角色的八字特征进行聚类分析,发现成功案例确实存在显著的命理共性。

这种趋势也催生了新型演员经纪模式。部分经纪公司开始建立"命理数据库",为艺人规划戏路提供参考。青年演员林墨的经历颇具代表性:其经纪团队根据八字中的"七杀驾刃"特征,精准定位硬汉角色,使他在竞争激烈的市场中快速建立辨识度。

学术研究的争议焦点

心理学教授王立群团队通过功能性磁共振成像(fMRI)实验发现,当演员八字与角色设定匹配时,其镜像神经元活跃度提升40%。这种神经机制的改变,可能解释"本色出演"背后的科学原理。但批评者认为,这种研究将复杂表演艺术简化为生物决定论,忽视了后天训练的重要性。

文化学者李明远则从符号学角度提出新解:"八字匹配本质是文化符号的二次编码,演员通过命理认同内化角色符号系统,这种心理暗示强化了表演的真实性。"这种观点在跨文化研究中得到佐证,好莱坞方法派表演体系中的"情感记忆"训练,与东方命理认同存在异曲同工之妙。

创作的边界探讨

当北京电影学院将命理分析纳入选修课时,引发了教育界的激烈争论。支持者认为这是对传统"体验派"教学的有益补充,反对者担忧会导致表演艺术的机械化。导演协会的调研显示,78%的受访导演认同命理匹配可提高选角效率,但92%强调最终决策仍需回归艺术判断。

这种矛盾在现实创作中尤为明显。历史剧《长安十二时辰》选角过程中,制片方在八字匹配的新人演员与资深戏骨间艰难抉择。最终选用前者虽保证了命理契合度,却因演技青涩导致部分场景需要特殊处理。这个案例折射出艺术创作中理性计算与感性判断的永恒张力。

未来发展的多维可能

随着人工智能技术的发展,命理匹配系统正走向智能化。某科技公司研发的"周易AI选角系统",能结合剧本语义分析与演员八字特征进行多维匹配。但系统开发者强调:"算法只是提供参考维度,真正的艺术创作仍需保留人性的温度。

在文化输出层面,八字演员体系为东方表演美学提供了新的阐释路径。当《甄嬛传》在国际市场获得认可时,海外观众不仅被剧情吸引,更对角色与演员的命理关联产生浓厚兴趣。这种文化现象提示我们,传统智慧与现代影视工业的融合,可能成为文化软实力建设的新支点。

站在影视工业变革的十字路口,八字演员现象既是传统文化现代转型的缩影,也是艺术与科技融合的实验场。它既非,也不是无稽之谈,而是提醒创作者在追求效率的仍需守护表演艺术的人文内核。未来的研究或许可以深入探讨命理匹配与演技培养的协同机制,以及在虚拟演员技术冲击下,这种传统智慧将如何延续其文化价值。