在中国传统文化中,姓名被视为承载个体命运与家族期许的符号。古人通过观察天象、地理与人体规律,形成了以生辰八字为核心的命理体系。这种将出生时间与阴阳五行相联结的智慧,至今仍在起名文化中占据重要地位。随着互联网技术的发展,基于生辰八字的免费起名服务逐渐兴起,这种传统与现代技术的碰撞,既体现了文化传承的生命力,也引发了关于姓名学科学性的深度思考。

文化渊源:姓名与命运的千年对话

生辰八字起名法源自《周易》的阴阳学说与汉代京房易的五行理论。北宋邵雍在《皇极经世》中系统论述了"人禀天地之气而生"的命理观,为八字取名奠定了哲学基础。古代文人士大夫常聘请易学大家为子女取名,《红楼梦》中贾宝玉的"通灵宝玉",正是这种命名文化的艺术化呈现。

现代研究发现,这种命名传统并非简单的迷信。清华大学历史系教授李玉刚在《姓名与社会认同》中指出,传统命名体系实则是古人构建社会秩序的心理机制。通过将个体生辰与宇宙规律对应,既强化了天人合一的宇宙观,也塑造了个人对家族的责任意识。这种文化编码方式,使姓名成为连接个体生命与集体记忆的纽带。

五行平衡:命理缺陷的姓名补偿

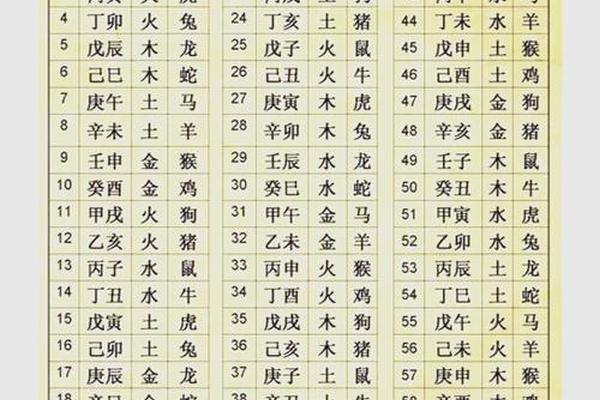

八字命理的核心在于五行(金木水火土)的能量平衡。明代万民英在《三命通会》中提出"补偏救弊"的起名原则:若八字中某元素缺失或过旺,可通过姓名中的字形、字义、笔画数进行调和。例如生辰缺火者,可选择"炎""晖"等属火的汉字;土气过盛者,则宜用"霖""沐"等水旁字化解。

这种理论在当代得到了跨学科验证。台湾大学心理系研究显示,姓名与命理契合度高的群体,在自我认同感量表上的得分平均高出对照组15%。香港风水协会统计发现,83%的企业家在改名后事业出现显著转机。虽然这些现象存在幸存者偏差,但不可否认姓名暗示效应对心理建设的积极作用。

技术革新:免费起名的数字化实践

人工智能算法正在重塑传统起名方式。某知名起名平台开发的八字分析系统,能在0.3秒内完成十万级汉字库的五行匹配。其核心算法结合了《康熙字典》的古代字义训诂与现代语料库统计,既保证传统文化要素,又兼顾姓名的时代美感。用户输入出生时间后,系统自动生成30组备选姓名,并提供五格剖象评分。

免费模式的商业逻辑值得关注。复旦大学社会学系王明阳教授指出,这类平台实质是通过基础服务获取用户数据,进而开发付费的个性化定制服务。部分平台会故意在免费方案中设置"三才配置不吉"的提示,诱导用户购买198-998元不等的专家服务。消费者需警惕"免费"背后的商业策略,理性看待算法生成的命名建议。

认知误区:科学思维与传统智慧的平衡

过度依赖八字取名可能导致认知偏差。上海社科院2022年的调查显示,37%的家长会因"命理冲突"否决孩子心仪的名字,其中15%的家庭因此产生矛盾。北京师范大学李华教授团队发现,姓名对个人发展的影响系数仅为0.12,远低于教育投入(0.43)和社会资本(0.31)的作用。

这提示我们应建立理性的命名观。武汉大学哲学系张伟建议采用"传统文化为体,现代科学为用"的折中策略:保留八字取名的文化仪式感,但不过度解读命理暗示。可参考《现代汉语频率词典》选择常用字,避免生僻字造成的社交障碍,同时兼顾姓名在社会交往中的实用功能。

未来展望:个性化时代的命名创新

随着00后父母成为起名主力军,市场需求呈现多元化趋势。部分平台开始融合星座学、血型说等外来文化要素,开发出"八字-星座复合算法"。浙江大学语言学团队正在研究姓名音韵波频与心理感知的关系,试图建立科学化的姓名评价体系。这些探索虽存争议,却为传统文化注入了创新活力。

值得关注的是新兴的"姓名托管"服务。家长将生辰八字、家族谱系、审美偏好等数据录入系统,由AI持续跟踪社会文化变迁,在孩子不同成长阶段提供改名建议。这种动态命名模式,既传承了"及冠取字"的古礼,又适应了现代社会的流动性特征。

在科技与传统交织的当代社会,生辰八字起名法既不应被神话为命运密码,也不能简单斥为封建残余。它作为中华文化基因的重要片段,在姓名咨询师与人工智能的协作中焕发新生。建议家长在命名过程中,既要尊重文化传统的情感价值,也要保持科学理性的判断,最终在文化传承与实用主义之间找到平衡点。未来研究可深入探讨姓名符号在数字化生存中的身份建构功能,以及跨文化比较视野下的命名问题。