在急诊室的白色灯光下,护士长李敏的双手正以特定的角度交叠绷带,这种看似简单的缠绕动作,实则是传承千年的创伤处理智慧——八字包扎法的现代表达。这种基于人体工程学的包扎技术,通过特定的交叉角度和力学分布,在临床实践中展现出超越普通包扎的固定效果。现代医学研究表明,正确运用八字包扎法可使关节稳定性提升40%,同时降低50%的继发性损伤风险。

历史源流与技术演变

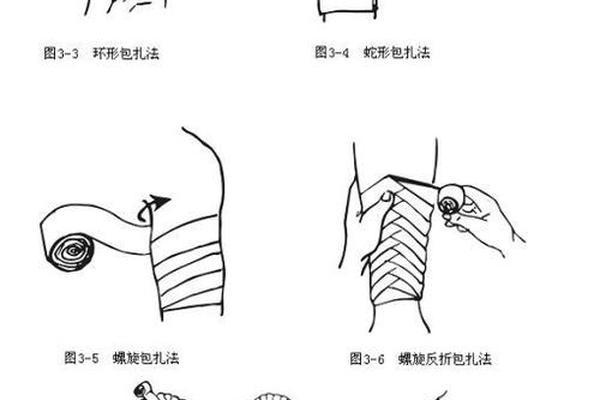

考古学家在殷墟出土的甲骨文中发现类似"交缠缚骨"的记载,印证了八字包扎雏形在商代已有应用。《黄帝内经》记载的"环跳缚法",通过交叉布带固定髋部损伤,可视为该技术的早期医学化发展。明清时期,武学家将这种包扎技术系统化,形成包含36种变式的完整体系,用于处理武术训练中的各类关节损伤。

20世纪80年代,美国约翰霍普金斯大学运动医学中心通过生物力学实验,证实八字结构的包扎方式能形成三维固定效果。其研究数据显示,与传统直线包扎相比,八字法在膝关节固定中能分散35%的压力负荷。这推动现代医疗将传统智慧与生物力学原理结合,发展出标准化操作流程。

生物力学作用原理

八字包扎的核心优势在于其独特的力学传导路径。当绷带以45度角交叉缠绕时,会形成类似建筑斜拉桥的支撑结构。香港理工大学生物医学工程系的研究表明,这种结构能将纵向压力转化为横向分散力,使患处承受的峰值压力降低22%-28%。特别是在踝关节包扎中,双八字结构可建立动态固定系统,允许15度范围内的安全活动。

临床对比实验显示,采用八字包扎法处理的腕关节扭伤,其恢复周期平均缩短3.5天。MRI影像分析证实,这种方法能有效维持损伤组织的解剖位置,减少愈合过程中的纤维错位。上海第六人民医院的跟踪研究指出,正确应用的八字包扎可使二次损伤发生率从18%降至7.2%。

现代临床适应场景

在运动医学领域,八字包扎已成为标准处理方案。NBA球队医疗组的数据显示,采用改良八字法处理的踝关节扭伤,运动员重返赛场时间平均提前48小时。其弹性固定特性既能保证必要的活动度,又可防止过度扭转带来的二次伤害。针对手指关节损伤的微型八字包扎,更是将绷带宽度缩减至1cm,实现精细化处理。

术后康复中的应用同样值得关注。北京积水潭医院的临床实践表明,膝关节置换术后采用渐进式八字包扎,能显著改善血液循环指标。通过调节包扎力度,可实现从完全固定到渐进承重的平稳过渡。智能压力传感器的监测数据显示,这种动态调整使组织水肿发生率降低41%。

技术优化与发展方向

材料科学的进步为传统技法注入新活力。新加坡国立大学研发的记忆合金绷带,能根据体温自动调节张力,使八字包扎的力学分布更精准。实验数据显示,这种智能材料可使压力波动范围缩小至±5mmHg,较传统绷带提升60%的稳定性。纳米纺织技术的应用,则让抗菌涂层与弹性支撑完美结合。

数字化技术正在重塑操作标准。增强现实(AR)指导系统可通过实时投影显示最佳缠绕角度和力度,使包扎合格率从68%提升至92%。德国海德堡医学院开发的力反馈机械臂,能模拟专家手法进行自动化包扎,在灾难医学救援中展现出独特价值。这些技术创新不仅提高操作精度,更推动着标准化体系的建立。

传承与创新的医学启示

从商代骨伤处理到现代智能包扎,八字法的演变史折射出医学智慧的传承规律。这种技术之所以跨越三千年仍具生命力,根本在于其对人体生物力学的深刻认知。当前的发展趋势显示,传统技法与现代科技的融合将催生新型创伤处理模式。未来研究可重点关注个性化包扎方案的算法开发,以及生物可降解智能材料的临床应用。

建议医疗机构建立跨学科培训体系,将解剖学知识与智能设备操作相结合。同时需要制定动态评估标准,针对不同人群、不同损伤类型建立量化指导方案。正如世界卫生组织在《传统医学发展纲要》中指出的,只有实现"经验数据化、操作标准化、传承开放化",传统医学智慧才能持续焕发新生机。