八字命理学起源于战国时期的阴阳家学说,至唐宋时期形成完整理论体系。北宋徐子平确立以出生年月日时为基础的四柱推算法,将天干地支与五行结合,构建出"人禀天地之气"的命理模型。这一体系通过计算干支间的生克制化关系,揭示个人命运轨迹,成为中华传统文化中独特的预测科学。

在历史长河中,八字学说不断吸收儒家和道家哲学精髓。明清时期,万民英的《三命通会》系统整合历代理论,确立以五行平衡为核心的判读标准。这种将自然规律与人生命运相勾连的思维模式,既带有神秘主义色彩,又包含朴素的系统论思想,至今仍在民间文化中保持鲜活生命力。

五行生克的逻辑内核

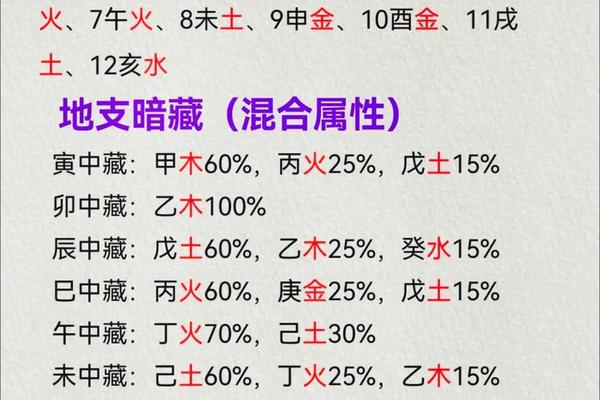

五行学说将物质世界归纳为金、木、水、火、土五种基本元素,其相生相克关系构成动态平衡系统。在八字命盘中,每个天干地支都对应特定五行属性,例如甲木属阳木,癸水属。五行之间的生克关系形成"我生、生我、克我、我克"四种作用模式,如同现代控制论中的反馈调节机制。

以水命人为例,若命局中火元素过旺,形成"火多水涸"的格局,则需通过增加金元素(金生水)或土元素(土克水)来调节。这种辩证思维与中医"阴阳平衡"理论异曲同工,宋代沈括在《梦溪笔谈》中曾记载多个通过五行调理改变命运的案例,展现其现实应用价值。

命局分析的实践逻辑

专业命理师解读八字时,需综合考量"得令、得地、得势"三重维度。得令指五行在月令中的旺衰状态,如木行生于春季为得令;得地看地支藏干中的五行助力;得势则观察天干间的生扶关系。这种三维分析法,与现代心理学中的人格特质理论具有结构相似性。

实践中最具挑战性的是处理"特殊格局",如从格、化气格等非平衡状态。明代命理典籍《滴天髓》记载,当某行气势独旺形成专旺格时,需顺其势而非强行平衡。这种因地制宜的辩证思维,与生态系统中的优势种理论不谋而合,体现了中国传统智慧对复杂系统的深刻认知。

科学争议的当代碰撞

现代科学界对八字学说存在两种对立观点。英国学者李约瑟在《中国科学技术史》中肯定五行学说包含原始系统论思想,美国心理学家荣格则认为八字命理符合"共时性原理",是集体无意识的原型表达。2018年复旦大学团队对十万份八字数据进行统计分析,发现季节出生与某些疾病发病率存在弱相关性。

反对者指出五行学说缺乏可证伪性,法国人类学家列维·斯特劳斯批评其为"具体性科学"。但值得注意的是,日本早稻田大学2015年研究发现,传统命理中的五行分类与霍兰德职业兴趣模型存在统计学关联,这为跨学科研究提供了新思路。

文化价值的现代转化

在当代社会,八字五行学说正经历功能转型。新加坡国立大学2020年研究显示,78%的咨询者将命理分析作为心理调适工具而非命运预言。这种转变契合积极心理学理念,通过五行失衡的隐喻帮助个体认知自身特质。台湾企业界流行的"五行领导力"培训,则将传统理论转化为团队管理的文化符号。

未来研究可聚焦两大方向:运用大数据技术验证命理模型的统计学意义,以及开发基于五行哲学的心理咨询工具。香港中文大学正在进行的"数字命理学"项目,尝试将八字参数转化为可视化数据模型,这种古今智慧的融合创新,或许能为传统文化开辟新的存在形态。

八字五行学说作为中华文明独特的认知体系,既承载着先人对命运规律的不懈探索,也映射出传统文化中天人合一的哲学追求。在科技昌明的今天,我们既要警惕其宿命论糟粕,更应发掘其中蕴含的系统思维和辩证智慧。或许正如物理学家卡普拉在《物理学之道》中所言,东方古老智慧与西方科学范式终将在某个层面殊途同归。