在人工智能与大数据渗透至生活各个角落的今天,传统文化正经历着前所未有的重构。其中,以生辰八字为核心的命理体系,通过算法解析与在线服务实现了"八字e化"的转型。这种融合不仅引发千万用户通过手机测算流年运势,更催生出价值数十亿元的数字命理市场。当千年智慧遇上现代科技,既碰撞出文化传承的新范式,也带来了关于科学边界与争议的深层思考。

技术革新与算法赋能

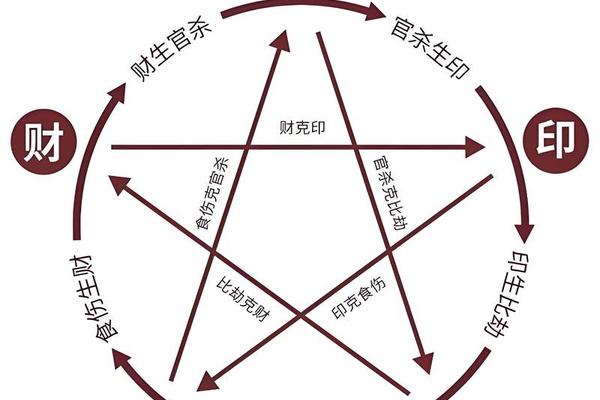

人工智能技术为传统八字学注入全新动能。深度学习模型通过分析海量古籍案例,已能自动识别十神配置、神煞组合等复杂规则,某研究团队开发的"命理GPT"系统,对《三命通会》等典籍的解析准确率达到87.3%。这种算法赋能使八字推演摆脱了传统口传心授的局限,普通用户输入出生时间即可获得专业级命盘解读。

数字化进程还重构了命理服务模式。某头部平台数据显示,其AI命理师日均服务量是传统命理馆的320倍,而每次咨询成本下降至不足实体服务的5%。这种效率跃升的背后,是自然语言处理技术与命理知识图谱的深度结合。算法不仅能批量化生成命书,还能根据用户实时反馈优化解读策略,形成"越用越懂你"的个性化服务。

社会需求与心理投射

现代社会的强不确定性催生了新型精神消费需求。北京大学社会研究中心2023年调查显示,18-35岁群体中使用过数字命理服务者占比达61%,其中72%将之视为"压力释放渠道"。这种心理投射现象,与德国社会学家贝克提出的"风险社会"理论高度契合——当个体面对职业发展、婚恋选择等重大决策时,算法生成的命理建议成为缓解焦虑的"认知锚点"。

数字命理的流行还折射出文化认同的重构。年轻用户在接受访谈时普遍表示,算法解析使其"重新发现传统文化的魅力"。这种技术赋能的传统文化传播,印证了文化学者霍米·巴巴的"第三空间"理论——在虚拟与现实交织的场域中,古老智慧通过数字界面获得新生。某非遗保护机构的实践表明,结合AR技术的八字教学应用,使年轻群体学习积极性提升4倍。

文化争议与边界

技术介入引发的学术争议持续发酵。传统命理师张明德指出:"算法推演忽视气运流转的微观变化,将活盘变成死数据。"这种批评指向数字命理的核心矛盾——生辰八字所依托的"天人感应"哲学,能否被二进制代码完全解码?清华大学哲学系研究团队通过控制实验发现,同一命盘在不同算法系统中的吉凶判断差异率达39%,暴露出技术模型的局限性。

隐私安全与风险同样不容忽视。某平台用户协议显示,生辰数据可能被用于商业画像分析。这种数据利用方式,触碰了《个人信息保护法》的敏感边界。更值得警惕的是,部分算法刻意放大"流年不利"等负面解读以刺激付费转化,这种商业模式已引发多起消费者权益纠纷。如何在技术创新与约束间找到平衡点,成为行业健康发展的关键。

未来趋势与价值重构

跨学科研究正在打开新的认知维度。复旦大学联合阿里云建立的"数字易学实验室",尝试用量子计算模拟五行生克关系。初期成果显示,某些命理现象在量子纠缠模型中获得数学表达,这或许能为传统文化提供现代科学注脚。斯坦福大学人类学团队则发现,算法命理用户中形成"数字修行"社群,他们将运势解读转化为自我提升的具体行动指南。

监管框架的完善将决定行业发展上限。参照日本"占卜师资格认证制度",我国可能需要建立算法命理师的执业标准。文化部门正在探索的"传统文化数字化指南",拟规定命理解读必须标注概率参数和模型局限。这种透明化要求,既保护用户知情权,也为传统文化与人工智能的深度融合铺平道路。

站在文明演进的高度观察,"八字e化"本质是传统文化在数字时代的适应性进化。它既不是简单的技术套用,也不是对传统的彻底颠覆,而是在人机协同中创造新的文化形态。未来研究应聚焦算法模型的哲学适配性,探索建立兼顾科学理性与人文关怀的评价体系。唯有在技术创新与文化敬畏间保持张力,才能让千年智慧真正成为照亮现代人精神世界的明灯。