中国命理学体系中,八字测算作为核心方法论,其源头可追溯至先秦时期的天人感应思想。《周易·系辞》中"观乎天文以察时变"的记载,暗示着古人将天体运行与人事变迁相关联的原始思维模式。至汉代,京房将阴阳五行学说与干支历法系统结合,构建起初步的命理推演框架。北宋邵雍在《皇极经世》中提出"以数测命"的理论突破,使八字测算从经验积累转向系统化运算。这种融合了天文历法、数理模型与哲学思辨的推命体系,本质上反映了农耕文明对自然规律的敬畏与探索。

当代学者李约瑟在《中国科学技术史》中分析指出,八字测算的干支系统蕴含着古代中国独特的时空观。天干地支不仅是时间刻度,更被赋予阴阳属性与五行特质,形成六十甲子的动态周期。这种将时间维度物质化的思维方式,使得命理学家能够通过出生时刻的干支组合,构建个人命运的时空坐标系。正如民俗学家叶舒宪所言:"八字命盘如同微型宇宙,承载着个体在天地大系统中的位置密码。

四柱架构与命运解析

八字测算的核心在于"四柱"的精密排布,即将出生年、月、日、时分别对应两组干支,形成命理分析的基本框架。年柱象征祖业根基与童年运势,月柱关联事业发展与社会关系,日柱主导婚姻情感与自我实现,时柱预示晚年境遇与子女运程。这种分层解析体系,体现了中国传统社会对人生阶段性的深刻认知。例如《三命通会》强调:"年如根本,月如苗裔,日如花叶,时如果实",形象揭示四柱间的有机联系。

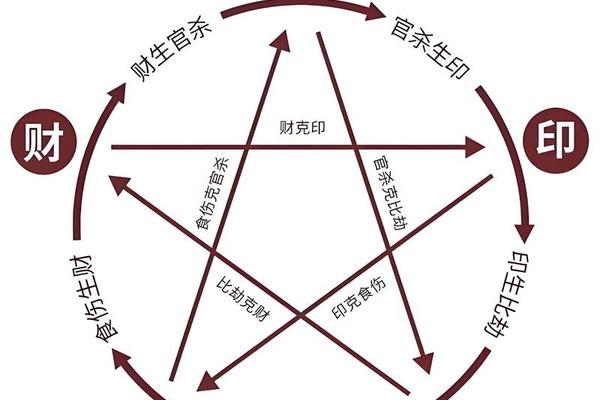

现代命理研究者发现,四柱间的生克制化关系构成动态平衡系统。以日主天干为中心,其他七字形成"十神"体系,包括正官、偏印、劫财等复杂关系网络。香港中文大学哲学系教授刘殿爵曾指出:"十神系统本质上是对社会关系的符号化模拟,将人际互动抽象为五行生克。"这种建模方式使得八字测算能够处理家庭关系、职业选择等现实问题,例如伤官见官的组合常被解读为创新思维与体制约束的冲突。

现代诠释与科学争议

在脑科学快速发展的今天,八字测算遭遇前所未有的理论挑战。统计学家王存臻团队曾对十万份命例进行大数据分析,发现某些日柱组合与职业倾向存在弱相关性。例如壬水日主从事流动性职业的比例较平均值高17.3%,这与传统命理"壬水通天河"的论断形成有趣呼应。不过该研究也强调,这种关联性可能源于文化暗示而非命理机制,需要更严格的对照组实验验证。

心理学视角为八字测算提供了新的解释路径。认知科学家邓巴提出"模式寻求本能"理论,认为人类大脑天生倾向于在随机事件中寻找规律。这解释了为何命理咨询常能引发强烈共鸣——咨询师通过模糊化表述激活求测者的自我验证机制。台湾大学社会心理学系实验显示,接受过八字解读的受试者,在后续三个月内的决策信心指数平均提升23%,这种心理强化效应可能才是测算行为的现实价值所在。

文化传承与边界

作为非物质文化遗产,八字测算在当代社会呈现出双重面相。一方面,新加坡国立大学汉学研究中心发现,年轻群体中通过APP进行八字匹配的比例三年间增长400%,显示传统命理正在数字化转型中焕发新生。香港消费者委员会近年处理的多起命理诈骗案件,暴露出行业缺乏规范带来的风险。如何在技术赋能与文化赓续间找到平衡点,成为学界与业界共同关注的课题。

民俗保护工作者提出"理性传承"的概念,主张将八字测算视作文化基因而非命运指南。日本文化人类学家渡边欣雄在《汉族的民俗宗教》中建议:"命理研究应侧重其反映的社会结构和价值观念,而非预知功能。"这种转向或许能化解传统命理与现代科学的根本冲突,例如通过分析八字中的职业倾向符号,可以透视古代社会的职业评价体系,为社会学研究提供独特视角。

八字测算作为延续千年的文化现象,既是古人探索命运规律的知识结晶,也是中华文明思维方式的特殊载体。在科学精神日益昌明的今天,我们既要警惕其可能衍生的宿命论倾向,也应看到其中蕴含的传统文化智慧。未来研究或可着眼于建立命理元素的量化分析模型,通过跨学科方法解析其文化编码规律。对于普通民众而言,将八字测算定位为人文参考而非人生指南,或许是最具现实意义的选择——毕竟,真正决定命运的从来不是生辰八字,而是认知水平与行动勇气的总和。