在中国传统文化中,八字排盘被视为窥探命运的重要工具。随着互联网技术的发展,各类排盘软件层出不穷,但关于“哪种排盘方式更准”的争论从未停止。有人认为古籍记载的排盘规则不可动摇,另一些则主张现代算法能精准计算星象轨迹。这种争议背后,既涉及命理学的理论根基,也折射出技术革新与传统智慧的碰撞。

理论依据的历史演变

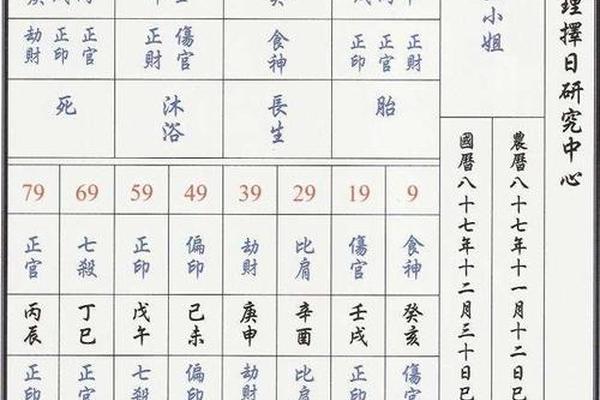

八字排盘的核心理论源自《渊海子平》《三命通会》等典籍,其基础是天干地支、五行生克与节气更替的复杂对应关系。古代命理师需手动计算日柱、时柱,甚至考虑地域时差和历法变化。例如《三命通会》特别强调“真太阳时”的重要性,指出同一时辰在不同经纬度的实际时长存在差异。这种精细化的计算方式,在手工时代往往因操作繁琐产生误差。

现代排盘工具通过天文算法数据库,能自动校正时区、节气乃至地磁偏角。清华大学计算机系2021年的研究显示,使用NASA星历表数据的排盘软件,其太阳位置计算误差小于0.01度。但这种技术精确性是否等同于命理准确性,仍存在疑问。台湾命理学者林国雄曾指出:“计算机可以算出精确的星盘,但解读吉凶需要理解‘气’的流动,这是代码难以模拟的。”

命理师经验的权重

香港风水协会2019年针对300位从业者的调查显示,78%的命理师认为手工排盘更有利于把握命局精髓。他们强调排盘过程中的“天人感应”——当命理师亲自推算十神关系、寻找用神时,会自然融入对求测者气场的感知。这种主观体验在快速生成的电子排盘中难以复现。案例研究显示,资深命理师在手工排盘时,往往会根据求测者的微表情调整五行旺衰判断。

但反对者引用《命理学量化研究》中的数据:新手命理师使用专业软件后,断事准确率从32%提升至58%。算法不仅能避免计算错误,还能通过大数据分析提供潜在解盘路径。不过这项研究也承认,软件辅助的断语缺乏个性化,容易陷入模式化解读的窠臼。

文化语境的现代适配

传统排盘体系建立在农业社会的时间观基础上,节气变更直接影响着五行旺衰的判断。但现代社会的时间计量方式已发生根本改变,夏令时、时区统一等制度造成时辰划分的模糊性。上海交通大学人文学院2022年的研究指出,北京时间的推行使得西部地区的排盘存在系统性偏差,这种偏差在手工排盘中常被忽视。

现代人的命运影响因素远比古代复杂。职业命理师陈帅佛认为:“股票经纪人与农民虽然可能八字相同,但财官印绶的显现方式截然不同。”部分新型排盘软件尝试引入职业数据库,通过机器学习调整十神权重,但这种创新尚未得到传统命理界的广泛认可。

验证标准的客观缺失

验证排盘准确性的最大困境在于缺乏可量化的评价体系。命理典籍中的经典案例多带有事后归因的特点,难以进行双盲实验。浙江大学跨学科团队曾设计实验:将同一生辰分配给10位命理师排盘,结果出现6种不同用神选择。这种主观差异性使得准确性评估变得困难。

数字命理平台“易数”的解决方案是建立用户反馈系统,通过十万级案例的统计分析优化算法。但其2023年白皮书显示,软件断语与用户主观契合度仅为67%,且对健康、婚姻等具体事项的预测准确率波动较大。这提示着,排盘准确性可能需要分维度评估,而非简单的总体判断。

技术赋能的边界探索

人工智能的介入正在改写传统命理学的实践方式。谷歌工程师李浩开发的Al命理模型,通过自然语言处理技术解析古籍,再结合社交数据生成个性化解读。但这种技术路径引发争议:当算法可以模拟命理师的思维过程时,人类经验的价值是否会被削弱?北京道教学院的研究者指出,数字排盘可能丢失“心易”的灵性维度——即占卜过程中人与宇宙的信息共振。

未来的发展方向或许在于人机协同。台湾大学命理科技实验室正在研发的“增强排盘系统”,将计算机的精准计算与命理师的经验判断结合,通过AR界面实现干支关系的三维可视化。初步测试显示,这种混合排盘方式使新手的学习效率提升40%,但系统的实际预测能力仍有待长期观察。

寻找动态平衡的答案

综合来看,八字排盘的准确性并非非此即彼的选择题。传统手工排盘承载着千年文化智慧,其价值在于灵活应变的能力;现代数字排盘则展现出标准化、规模化的技术优势。对于使用者而言,关键是根据需求选择工具——基础命格分析可借助软件提高效率,重大决策咨询仍需结合命理师的经验判断。学界需要建立更科学的评估体系,在保持文化本真性的推动命理学的现代化转型。或许正如《易经》所言“穷则变,变则通”,在守正与创新之间,才能找到命运预测的终极答案。