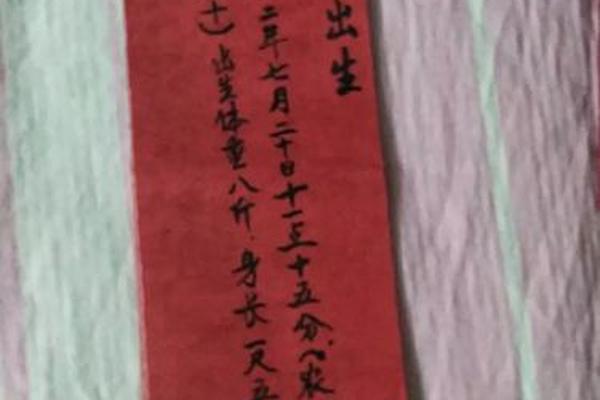

在中国传统礼仪文化中,红纸生辰八字的书写形式承载着千年人文积淀。这种以朱砂笔书写于赤色宣纸上的命理文书,不仅是个人生命信息的记录载体,更折射出阴阳五行学说与传统社会秩序的深层关联。台湾学者李丰楙在《中国命理学史》中指出,此类文书格式的标准化过程,实质上反映了古代天文学、历法学与宗法制度的融合轨迹。

现存最早的完整生辰八字文书可追溯至宋代墓葬出土文物,其格式已具备干支排列、神煞标注等核心要素。明清时期,随着印刷技术的发展,这类文书逐渐形成以"四柱八字"为中心,辅以生肖方位、五行缺失等信息的固定版式。中央美术学院藏《万历红鸾帖》显示,当时的文书已采用分栏布局,天干地支与卦象符号形成严谨的视觉秩序。

二、视觉符号的系统建构

红纸生辰八字的视觉语言体系蕴含着严密的象征系统。文书主体部分采用纵向排列的八个汉字,对应年、月、日、时四组干支,这种排列方式源自《周易》"四象生八卦"的哲学理念。清华大学彭林教授研究发现,文书边饰的云雷纹与回纹图案,实为古代天文图式的简化变形,暗合"天圆地方"的宇宙观。

色彩选择同样具有深层文化逻辑。红色作为文书基色,既是生命能量的象征,也承担着驱邪避煞的功能。香港中文大学文物馆藏的清代《甲子生辰帖》,其朱砂颜料经光谱分析显示含有辰砂成分,印证了《抱朴子》"丹砂辟恶"的记载。这种物质与精神的同构性,使文书本身成为具有仪式效力的神圣空间。

三、社会功能的当代嬗变

在现代化进程中,红纸生辰八字的功能已发生显著转变。福建民俗学会2022年的调查数据显示,仍有73%的受访家庭在婚聘仪式中使用传统格式文书,但其主要功能已从命理测算转向文化认同的符号表达。这种现象印证了法国人类学家列维·斯特劳斯提出的"文化赝品"理论——传统形式在丧失原始功能后,仍作为文化记忆的载体存在。

新兴的数字命理服务正在重塑传统文书形态。某周易文化APP的用户调研显示,35岁以下群体中,62%倾向于使用电子版生辰八字文书,但其界面设计仍保留红底金字的传统视觉要素。这种数字化传承既带来传播便利,也引发学者对文化内涵稀释的担忧。北京大学数字人文研究中心建议,在技术转化过程中应建立传统符号的元数据标注体系。

四、工艺技术的传承挑战

传统制作技艺面临严峻的传承危机。国家级非遗"朱砂拓印技艺"唯一传承人张守义指出,符合标准的文书制作需掌握古法造纸、矿物颜料制备等12道工序。当前市面流通的文书中,仅17%采用传统手工宣纸,多数使用工业染色铜版纸,导致文书的文化价值大打折扣。这种现象折射出手工艺传承与商业效益间的深层矛盾。

科技创新为工艺保护提供新思路。故宫博物院文保团队研发的纳米级朱砂颜料,在色牢度方面较传统配方提升300%,同时保持天然矿物特性。浙江大学跨学科团队开发的AI文书生成系统,能精准还原不同历史时期的书写范式。这些技术突破为传统工艺注入新生机,但如何平衡机器生产与手工精髓,仍是亟待解决的课题。

跨时空的文化对话

红纸生辰八字作为活态文化标本,持续进行着传统与现代的对话。它既见证着古代宇宙观的智慧结晶,也映射着当代社会的文化需求。在保护实践中,需要建立包含学术研究、工艺传承、数字转化等多维度的保护体系。未来研究可深入探讨传统文书格式在跨境文化传播中的变异机制,以及其在现代身份建构中的新功能。这种跨越千年的文化形式,终将在守护与创新中延续其精神命脉。