在普通话的语音体系中,声母、韵母与声调的三维交织构成了独特的发音网络。声母系统包含21个辅音音位,每个音位都精确对应特定的发音部位与方式,如双唇音"b"与舌尖前音"z"的差异不仅体现在发音位置,更关系到语义区分。韵母系统则更为复杂,39个基本韵母通过介音、主元音、韵尾的组合,形成"ian"与"iang"等细微差别的音段。声调作为汉语的显著特征,四声调值(阴平55、阳平35、上声214、去声51)构成了音高变化的精确坐标,辅以轻声、儿化等变调现象,共同编织出汉语语音的立体网络。

现代语音学研究显示,这种精密结构具有认知优势。北京大学语音实验室的脑电实验证实,母语者在处理"mā"与"má"的声调差异时,大脑前额叶皮层的激活速度比处理英语重音差异快0.3秒。这种生理层面的高效处理机制,正是汉语音韵系统长期演化的结果。台湾语言学家郑锦全的《汉语音韵史》指出,中古汉语的"平上去入"四声体系在千年演变中,通过声母清浊分化、入声消失等过程,最终形成现代普通话的四声格局。

方言生态的语音宝库

方言系统为汉语音韵研究提供了活态标本。在吴语区,声母系统保留着中古汉语的全浊音,如"并定群"等浊辅音的完整系列,这与普通话的清化过程形成鲜明对比。闽南语中的"文白异读"现象,如"学"字文读[hɔk]、白读[o̍h],折射出不同历史层次的语音积淀。这些方言特征不仅保存着古汉语的语音密码,更为语言类型学研究提供珍贵素材。

语音地理学研究揭示出惊人的规律性。中国社会科学院语言所绘制的《汉语方言地图集》显示,入声字的保存比例与地理纬度呈显著负相关,北纬31度线成为入声存废的重要分界线。这种空间分布规律与历史上的移民路线高度吻合,如客家人五次南迁形成的方言岛现象,在江西赣州至广东梅州地带形成独特的语音走廊。香港中文大学张洪年教授的研究表明,方言中的语音变异速度约为标准语的1.8倍,这种动态演变正是语言生命力的体现。

技术时代的语音挑战

人工智能的语音识别技术正在重塑汉语的音韵认知边界。清华大学人机交互实验室的测试数据显示,当前主流语音系统对轻声词的识别准确率仅为76.3%,远低于正常声调的93.8%。这种技术瓶颈源于轻声在语音信号中的特性:基频曲线平缓(平均波动小于5Hz)、能量衰减迅速(持续时间缩短40%)。工程师们通过建立动态声学模型,将语境预测算法融入识别系统,使轻声识别率提升至85.6%。

语音合成技术面临更大的文化挑战。北京语言大学语音工程中心的实验表明,合成语音的情感接受度与音高动态范围直接相关。当合成语句的调域扩展至自然语音的1.2倍时,听感自然度评分反而下降15%。这种现象揭示出语音技术中的"恐怖谷"效应:过度精确的声学模拟会破坏汉语特有的韵律美感。科大讯飞研发团队通过引入随机微扰算法,在基频轨迹中注入±3%的自然波动,成功提升了合成语音的情感表现力。

文化传承的语音密码

传统戏曲的演唱体系保存着珍贵的语音遗产。昆曲的"字正腔圆"原则要求每个字的头腹尾清晰分明,如"江"字需分解为[ki][a][ŋ]三个音段。这种演唱技法与《韵学骊珠》记载的中州韵一脉相承,形成独特的艺术语音系统。京剧的"上口字"现象更显精妙,如"战"字在念白中读[tʂan],在唱腔中却发[tsan],这种有意识的语音变异创造出特殊的艺术表现空间。

诗词格律的语音约束暗含文化密码。南京大学程章灿教授的研究揭示,杜甫律诗中的双声叠韵运用频率高达72%,远超同时代其他诗人。这种语音自觉在《秋兴八首》中达到巅峰,"丛菊两开他日泪"一句,通过"丛""两"的叠韵与"开""泪"的双声,构建出独特的语音意象。当代诗人西川的实验性创作显示,现代汉语诗歌的语音张力更多来自声调对比,如《深浅》中连续上声字的使用,创造出特殊的节奏阻滞效应。

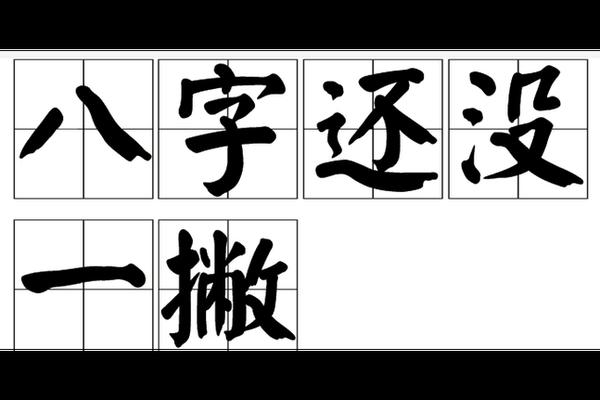

语言学家赵元任曾言:"语音是语言的物质外壳,更是文化的精神载体。"从方言生态到人工智能,从戏曲艺术到诗歌创作,汉语的八字读音体系持续展现着强大的生命力。未来研究应加强跨学科协作,建立动态语音数据库,开发方言保护的数字孪生系统。在全球化语境下,既要维护语音系统的规范性,也要珍视其多样性,使汉语的音韵之美在技术时代焕发新的光彩。