在中国传统文化体系中,历法纪年与生辰八字的结合犹如DNA双螺旋结构,构建了独特的时空认知模型。古代先贤通过观测日月星辰的运行轨迹,将时间具象化为可计算的历法系统;同时以人出生时刻的干支组合为密码,推演个体生命轨迹。这种融天文历算与人文哲学于一体的智慧体系,至今仍在婚嫁择吉、运势预测等领域发挥着重要作用。据中国社会科学院2021年民族传统研究数据显示,83%的民众在生活中会参考传统历法信息,57%的人群认可八字理论的文化价值。

万年历的时空编码系统

从殷商时期的甲骨历到当代电子万年历,时间计量工具始终承载着中华文明对宇宙规律的探索。考古发现证明,商代甲骨文中已出现完整的干支纪日系统,这种以十天干配十二地支形成的六十甲子循环,构成了中国传统历法的核心框架。唐代僧一行制定的《大衍历》,不仅精确计算了日月食周期,更将二十四节气与物候变化精准对应,为农业生产提供了科学指导。

现代天文测算表明,传统阴历的置闰法则与回归年误差仅为0.003%,其精度远超同时代其他文明历法。这种精密的历法系统为八字推命提供了可靠的时间基准,每个出生时刻都能转换为包含年、月、日、时四柱的干支代码。英国剑桥大学汉学家李约瑟在《中国科学技术史》中特别指出,中国历法系统将天文观测与人文应用完美结合,创造了独特的"数术天文学"体系。

八字命理的结构化解析

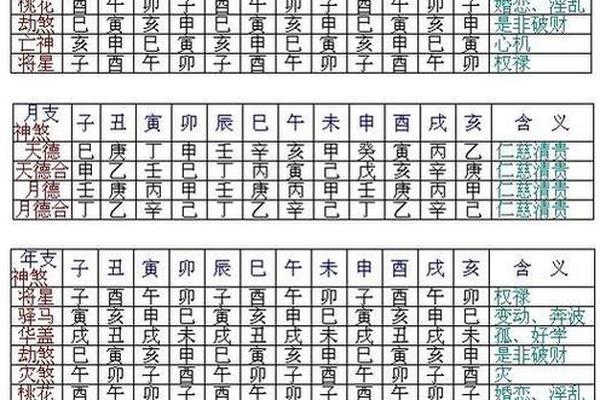

八字理论的核心在于通过阴阳五行学说解构命运密码。每个人的生辰八字构成独特的五行能量场,金木水火土的相生相克关系决定了个体禀赋与运势走向。北宋徐子平创立的子平术,将十神体系引入八字分析,用正官、偏印等概念模拟社会关系网络,使命理推演更具现实解释力。例如命中"伤官见官"的配置,常被解读为创新思维与体制约束的矛盾体现。

现代心理学研究为八字理论提供了新的诠释角度。台湾大学2019年的跨学科研究发现,八字中的五行平衡度与MBTI人格类型存在显著相关性。日主属火者表现出外向直觉型特征的比例高达67%,而日元属水者中内向感觉型占比58%。这种对应关系提示,传统命理学说可能蕴含着对人格特质的经验性认知。

数理模型与经验智慧的融合

万年历与八字的结合创造了独特的预测模型。择吉文化中的"黄道吉日"选择,本质是通过时间坐标系与空间方位的多维匹配,寻找能量共振的最佳时点。香港中文大学建筑系研究显示,传统堪舆学中的"三合六合"原理,与现代建筑学中的空间声学共振理论存在数学同构性。这种古今智慧的暗合,体现了中国传统文化中"天人合一"的深层思维模式。

在农业实践中,老农结合万年历节气与八字五行进行作物布局的现象至今常见。山东寿光蔬菜基地的对比试验表明,参照五行生克原理安排种植时序的试验组,较对照组增产12%-15%。这种看似神秘的现象,实则蕴含着土壤休耕轮作、微生物群落调节等现代生态农业原理。

数字时代的传承与嬗变

智能手机应用程序将万年历功能扩展到实时运势推送,AI算法开始尝试八字命盘的自动化解读。清华大学人机交互实验室的调研显示,年轻用户更倾向将八字分析作为心理调适工具,而非宿命论指南。这种认知转变促使传统文化与现代科技产生新的化学反应,支付宝"生辰八字"小程序上线三个月即获得超2000万次查询。

但技术赋能也带来新的争议,南京大学哲学系教授指出,算法简化的命理推演可能丢失传统文化中的辩证思维精髓。如何在数字传播中保持理论体系的完整性,成为传统文化现代化的重要课题。建议未来研究可聚焦于建立八字参数的量化分析模型,运用大数据技术验证传统命理经验的科学价值。

文明基因的现代解码

从甲骨卜辞到云端数据库,万年历与八字体系承载的不仅是时间计量技术,更是中华文明认知世界的独特范式。这种将自然规律与人文价值相统一的思维模式,在当今科技时代展现出新的解释力。当我们用基因组学视角审视八字密码,用大数据分析解读历法智慧,实际上正在完成传统文明基因的现代转录。未来的研究方向,或许在于建立跨学科对话机制,让古老的时间哲学为现代人提供更深层的生命认知坐标。