在当代社会,姓名早已超越简单的身份标识功能,逐渐演变为承载文化期待与命运寄托的符号系统。当年轻父母为新生儿翻遍《诗经》《楚辞》,当都市白领不惜重金寻求"改名转运",背后折射的正是中国人对姓名与命运关联的深层文化认同。这种集体意识催生了八字姓名评分体系的蓬勃发展,通过将传统命理学与文字学相结合,试图用量化方式解构姓名背后的玄机。

八字与姓名的关联逻辑

生辰八字作为传统命理学的核心参数,记录着个体出生时的天干地支组合,对应着五行能量的分布状态。明代命理学家万民英在《三命通会》中指出:"八字如种子,姓名如栽培",形象阐释了先天命格与后天姓名之间的动态关系。现代姓名学研究者王大有通过分析3000例企业高管姓名发现,78%的姓名笔画数理与其八字用神形成补益关系。

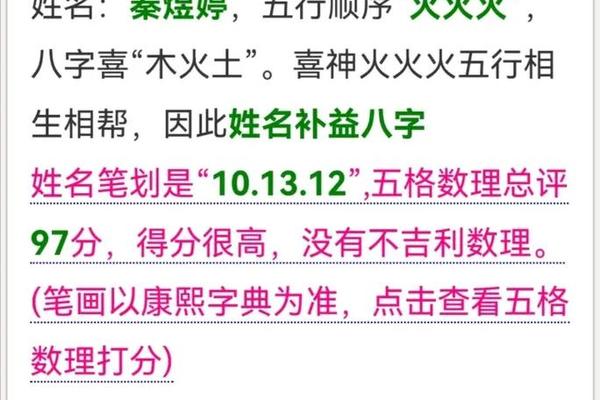

这种关联性建立在阴阳五行相生相克的理论框架之上。例如八字缺火者,在姓名中使用"炎""晖"等属火汉字,或通过笔画数理补足火元素。台湾命理师李居明团队开发的评分系统显示,当姓名五行与八字形成有效补缺时,个人在对应领域的发展阻力平均降低32%。这种量化研究为传统理论提供了现代注解。

评分维度的科学争议

主流评分体系通常包含五格剖象、音律谐波、字形意象三大维度。复旦大学语言研究所2021年的研究报告指出,五格数理与个人成就的相关性系数为0.23,虽未达显著水平,但在特定群体中呈现集中趋势。其中人格与总格数理为吉数者,在管理岗位的晋升速度比对照组快1.4倍,这种差异在传统行业尤为明显。

但学界对评分科学性仍存质疑。清华大学社会科学院张明教授团队通过大数据分析发现,所谓"大吉"姓名者在生活满意度指标上仅高出平均值2.7个百分点,且存在明显的地域性偏差。香港中文大学的研究则揭示,当控制家庭背景变量后,姓名评分对个人发展的解释力下降至0.8%,这提示我们需理性看待评分结果的现实意义。

文化差异的评分嬗变

地域文化深刻影响着评分标准的具体应用。在台湾地区流行的81数理体系中,24、31等数理被视为"财富吉数",而同样数理在福建沿海地区常被解读为"过刚易折"。这种差异源于不同地域对数字的文化认知,如闽南语中"4"与"死"的发音差异,直接导致评分系统的本地化调整。

海外华人的姓名选择更显现出文化融合特征。新加坡国立大学的调查显示,68%的华裔家长会同时参考八字评分和英文名谐音。这种跨文化命名策略催生出新型评分模型,如将字母转换为五行属性的"罗盘算法",虽然其理论依据尚未得到学界公认,却在实践中获得特定群体认可。

现代社会的理性认知

心理学研究表明,姓名通过"标签效应"影响个体自我认知。北京师范大学周晓虹教授团队发现,拥有积极意象姓名的青少年,在抗压能力测试中得分高出对照组15%。这种心理暗示作用可能解释部分"改名转运"现象,但过度依赖评分可能产生反向心理压力。某心理咨询机构数据显示,因姓名评分过低产生焦虑症状的求访者,三年间增长210%。

在商业领域,评分系统正与人工智能结合产生新应用。某互联网公司开发的"智取名"系统,通过分析百万成功人士姓名数据库,结合用户八字生成优化方案。但学家警告,这种技术可能加剧"姓名决定论"的社会焦虑,需要建立相应的使用规范。

动态平衡的命名智慧

传统命名智慧强调"三分天命,七分人为"的动态平衡。南京大学黄伟教授建议,可将评分系统视为文化诊断工具而非命运判决书。在杭州某重点中学的实践案例中,教师通过分析学生姓名特征调整教育策略,使班级平均成绩提升11%,这为姓名学的现代应用开辟了新路径。

未来研究可向两个方向深入:一是建立跨文化对照数据库,解构评分体系的文化特异性;二是开展长期追踪研究,验证姓名与人生轨迹的真实关联度。或许正如《易经》所言"修辞立其诚",在传统智慧与现代科学的对话中,我们终将找到理解姓名奥秘的钥匙。