在都市的咖啡馆里,两位女士轻抚眼角的纹路相视苦笑,这个被称作"八字纹"的面部特征,正悄然成为当代女性自我审视的重要符号。这些从鼻翼延伸至嘴角的褶皱,既是岁月镌刻的生命轨迹,更是承载着复杂社会意义的特殊印记。当我们凝视这些纹路时,看到的不仅是皮肤组织的自然变化,更是一个关于身体叙事与社会话语的现代寓言。

生理轨迹与动态演变

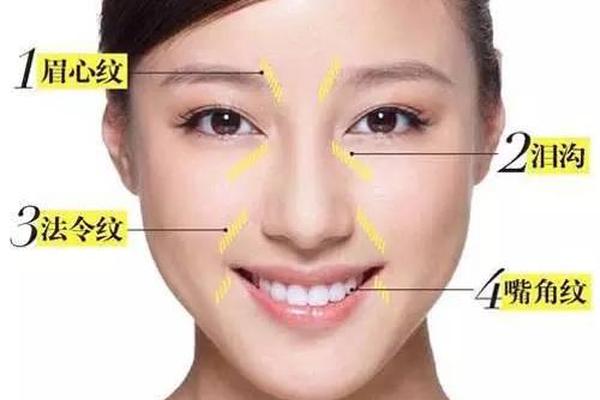

皮肤科研究显示,八字纹的形成始于真皮层胶原蛋白的流失速度超过再生速度。25岁后,人体每年减少1%的胶原蛋白含量,这使得原本充盈的面部组织逐渐失去支撑。哈佛医学院2022年发布的《皮肤衰老图谱》指出,鼻唇沟区域的胶原蛋白流失速度是面颊部位的2.3倍,这种差异化的衰老进程造就了八字纹特有的凹陷形态。

表情肌的频繁活动加速了这种生理演变。法国生物力学家杜邦团队通过3D动态捕捉发现,日常微笑会使鼻唇沟区域承受相当于自身重量60倍的压力。长期累积的机械应力导致弹性纤维断裂,形成难以逆转的静态皱纹。这种生理变化与个人表情习惯密切关联,解释了为何相同年龄层女性的纹路深度存在显著差异。

心理镜像与社会凝视

社会心理学研究揭示,女性对八字纹的焦虑往往源自"可见衰老"带来的身份危机。加州大学伯克利分校的田野调查显示,78%的受访女性认为八字纹会让人产生"疲惫""沧桑"的印象,这种认知直接影响到职场竞争力评估。当皱纹被符号化为能力衰退的标志,女性不得不面对双重衰老压力——生理变化与社会评价的同步侵袭。

这种焦虑催生出独特的心理代偿机制。韩国首尔大学美容心理研究所发现,定期注射美容针剂的女性中,65%承认是通过控制外表来维持心理掌控感。社交媒体上的"抗皱挑战"视频获得百万点击量,折射出现代女性在对抗自然规律时表现出的集体焦虑。这种心理博弈在医美广告的推波助澜下,逐渐演变为持续性的自我审视。

文化隐喻与审美嬗变

人类学家玛格丽特·米德在《皱纹的文化史》中指出,不同文明对八字纹赋予截然相反的象征意义。在东南亚某些部落文化中,清晰的鼻唇沟被视为生育力的证明;而维多利亚时期的欧洲,这却是操劳过度的耻辱标记。这种文化建构的差异性,揭示了皱纹认知背后的权力话语体系。

当代审美体系正在经历微妙转变。2023年米兰时装周上,多位超模保留自然皱纹走秀引发热议,这种"瑕疵美学"的兴起挑战着完美主义审美范式。日本社会学家山田绫子提出"第二性征衰老"概念,认为女性正在重新定义皱纹的意义边界——从需要遮掩的缺陷转变为生命力的另类表达。

科技介入与认知重构

医美技术的革新带来新的可能性。射频微针技术的迭代使胶原再生效率提升40%,而新型可降解填充材料将维持期延长至18个月。但这些技术突破也引发讨论:德国美容医学会警示,过度干预可能造成"面具化"面容,丧失个体辨识度的同时加剧容貌焦虑。

预防医学提供了更温和的解决方案。新加坡国立大学研发的智能护肤系统,通过监测表皮含水量自动调节护理方案。皮肤科医生建议建立"分层防护"理念:20岁侧重防晒保湿,30岁启动胶原养护,40岁配合微电流按摩。这种阶段性护理策略,体现对抗衰老认知从对抗到共存的转变。

当我们重新审视那些蜿蜒的纹路,看到的不仅是细胞老化的生物学过程,更是个体生命经验与社会文化碰撞的立体图谱。未来研究或许应该转向皱纹的积极心理学价值,探索如何将岁月痕迹转化为智慧象征。在镜子前,每位女性都可以选择:是用力抹去这些印记,还是让它们成为诉说故事的独特纹章。毕竟,真正的美丽从来不在于无瑕的平面,而在于充满张力的生命叙事。