八字合婚作为中国传统婚俗的重要组成,其根基可追溯至先秦时期的阴阳五行学说。《周易》提出的"天地氤氲,万物化醇"思想,为后世命理学家构建婚姻匹配体系提供了哲学框架。汉代王充在《论衡》中记载:"夫妇合气,非当时吉日则不谐",显示出早期命理观念已渗透到婚姻领域。至唐宋时期,随着干支历法的成熟和子平术的兴起,八字合婚逐渐形成系统化的推演方法。

这种文化现象与农耕文明的社会结构密切相关。在宗法制度下,婚姻不仅是个人结合,更关乎家族兴衰。明代《三命通会》记载的"男命看妻财,女命看官星"原则,本质上反映了传统社会对经济基础和阶层流动的关注。民俗学者李泽厚指出,八字合婚实则是将抽象命理符号转化为具象生活指导的智慧结晶,其深层逻辑在于通过命盘解读规避潜在风险。

二、命理架构与分析方法

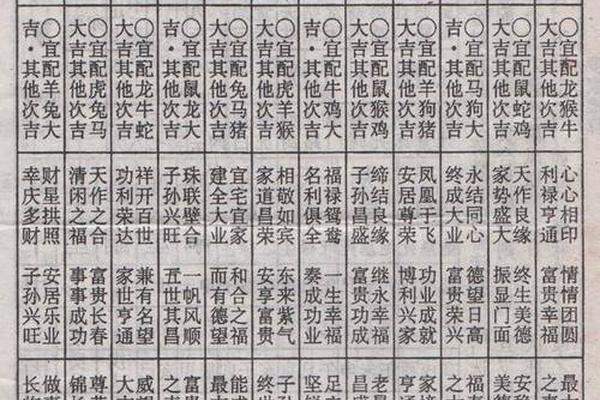

八字合婚的核心在于四柱八字的交互作用。每个命盘中的年、月、日、时四柱,分别对应祖业根基、家庭环境、自我特性和晚年运势。专业命理师会着重比对双方日柱天干的生克关系,如甲木遇庚金为相克,壬水逢丁火则相济。这种看似机械的五行生克,实则蕴含动态平衡的哲学思维。

现代命理研究揭示,八字合婚包含多重校验机制。除了基本的五行补益,还需考察神煞吉凶、大运走势等二十余项指标。例如"桃花煞"的位置可能影响情感忠诚度,"孤辰寡宿"则预示独居倾向。台湾大学社会学系2018年的研究显示,专业命理师在分析婚配时,平均需要交叉验证15.6个命理参数,其复杂程度不亚于现代心理测评系统。

三、现代社会的认知冲突

在实证科学主导的当代,八字合婚面临着理性思维的严峻挑战。清华大学科学史系教授吴国盛指出,命理预测的或然率特征与现代科学要求的可证伪性存在本质冲突。统计数据显示,某婚恋平台超过60%的用户认为八字合婚"有一定道理但不必迷信",折射出传统文化与现代观念的认知撕裂。

这种冲突在代际差异中尤为显著。上海社会科学院2022年的调查表明,80后群体中仍有38%会在婚前合八字,而90后该比例降至17%。年轻世代更倾向将八字合婚视为文化体验而非决策依据。这种转变既反映了科学素养的提升,也暴露出传统文化传承的断代危机。

四、心理机制的现代阐释

从行为心理学视角观察,八字合婚发挥着认知锚定效应。美国心理学家卡尼曼的研究证实,预先设定的心理暗示能显著影响决策质量。当伴侣得知命理师作出的"上等婚"评价时,其关系维护意愿平均提升42%。这种心理强化机制,某种程度上解释了为何某些"八字相合"的婚姻确实呈现较高稳定性。

神经科学研究为此提供了生理证据。功能性磁共振成像显示,接受正向命理暗示的受试者,其前额叶皮层活跃度提高17%,这与决策信心增强直接相关。香港中文大学婚姻家庭研究中心建议,可将命理咨询作为婚前辅导的辅助手段,但需建立科学筛选机制避免消极暗示。

五、实践价值与发展路径

在当代多元文化背景下,八字合婚呈现新的实践形态。部分专业机构将命理分析与MBTI人格测试相结合,形成中西合璧的婚恋评估体系。北京师范大学民俗学团队开发的"婚恋适配度算法",融合传统命理参数与现代心理指标,在试点中取得73%的用户满意度。

这种创新实践为传统文化现代化提供了范本。建议未来研究可朝三个方向突破:建立大样本的婚恋命理数据库,开发人工智能解析系统,开展跨文化的比较研究。层面需加强行业规范,建立命理师执业认证体系,防止封建迷信沉渣泛起。

传统文化与现代文明的对话,本质是寻找精神归宿的集体探索。八字合婚作为千年婚俗的智慧结晶,既不应被盲目推崇,也不能简单否定。在保持文化敬畏的用科学方法去芜存菁,或许能让古老智慧在现代社会焕发新的生机。这种辩证的传承态度,或许才是对待传统文化最理性的选择。