天干地支纪年法,作为中国传统的时间计算方式之一,有着悠久的历史,并且至今仍然广泛应用于农历、节气以及某些历史事件的记录中。它由天干与地支的组合所构成,不仅在中华文化中具有深远的影响,还对周边文化产生了重要的影响。作为一种独特的纪年方式,天干地支与五行、阴阳等哲学思想密切相关,其背后的历史、发明者及其意义至今仍是学术界和文化研究者探讨的重要议题。本文将从多个方面详细分析天干地支纪年法的发明背景、历史发展以及其对中华文明的深远影响。

天干地支的基本构成与含义

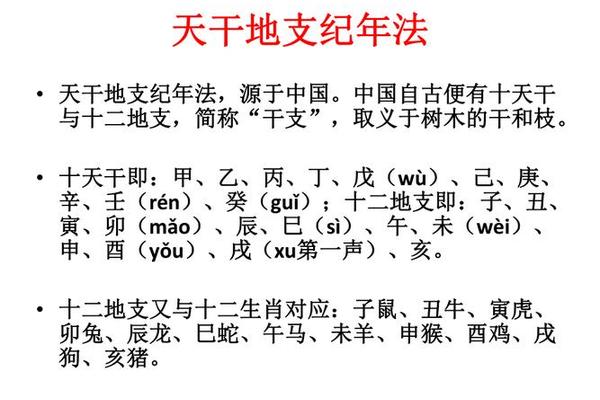

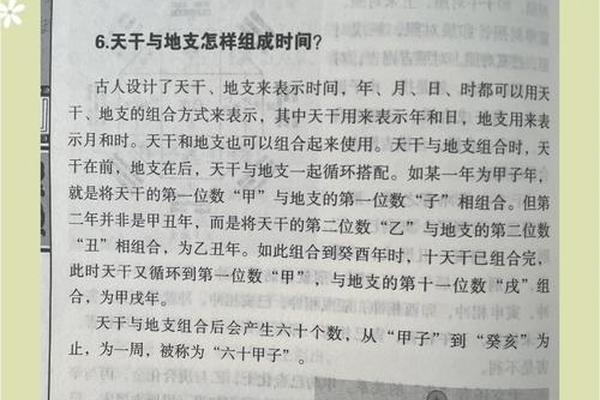

天干地支的纪年体系源于古代中国人对时间的观察和总结。天干与地支分别是用十个“干”和十二个“支”来表示时间周期,其中天干包括:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;而地支则包括:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。天干与地支的组合形成了六十年一周期的干支纪年法,称为“六十甲子”。

天干地支体系不仅仅是时间的表示方法,它与古代的五行学说和阴阳理论密切相关。天干中每个干分别与五行中的木、火、土、金、水相对应,而地支则与十二生肖相联系,形成了独特的文化象征意义。天干地支的运用不仅能够反映年份,还能够描述人的命运、气候变化等,这使得它在中国传统文化中占据了重要位置。

天干地支纪年法的历史起源

天干地支的纪年方式,其发明并非一蹴而就,而是经历了长期的演变和积淀。最早的天干地支体系可追溯到公元前21世纪的夏朝时期。当时的“天干”即已初具雏形,而“地支”的使用则出现在商朝晚期。根据史料记载,夏朝建立了一个基于天干与地支的纪年系统,但其并没有完全普及,主要是用于皇帝的年号与祭天仪式中。

随着周朝的兴起,天干地支的使用逐渐成为规范,并在周代成为官方的时间计量标准。周朝的“六十甲子”体系定型后,逐渐渗透到社会的各个层面,包括宗教祭祀、农耕周期和历史记载等。尤其是周易中的“干支预测”思想,将这一纪年方式与卜卦、阴阳五行等哲学理论结合在一起,推动了天干地支纪年法在中国文化中的深远影响。

天干地支纪年法的发明者

天干地支纪年法的具体发明者并没有确凿的历史记载,但根据考古学和历史学的推测,最初的天干地支体系可能由古代的天文学家或是占星学家发明。这些天文学家依据太阳和月亮的运动规律,结合对自然现象的观察,逐步总结出天干地支的使用方式。

有学者认为,天干地支纪年法的最初创立可能与尧帝、舜帝等古代贤王的治世有关。尧舜时期的天文学成就显著,很多天文现象和历法的制定可能是在他们的领导下完成的。还有一种说法认为,天干地支的发明与周文王和周公旦等周朝的贤哲有关。周朝的政治智慧和天文学成就,为天干地支的推广和完善提供了有力的支持。

天干地支与五行、阴阳的关系

天干地支纪年法并非仅仅是一个简单的时间计算工具,它还蕴含着深刻的哲学思想,特别是五行和阴阳学说的运用。天干与五行有着密切的关系,其中每个天干代表一种五行元素:甲乙为木,丙丁为火,戊己为土,庚辛为金,壬癸为水。这一安排与中国古代的阴阳五行学说密不可分。

五行学说认为,木、火、土、金、水之间相生相克,形成了一个动态平衡的关系。这一理论在天干地支纪年法中得到了充分的体现。通过天干与五行的结合,不仅能够反映出自然界的变化,还能预测人与自然之间的相互关系,进而影响到人的命运、健康和社会活动。

天干地支纪年法在社会中的应用

天干地支纪年法的普及,不仅限于历史记录和时间计算,其在中国古代社会中的应用非常广泛。它被广泛运用于皇帝的年号、王朝的历史记载中。例如,唐朝的“永徽”、“开元”年号,清朝的“乾隆”、“康熙”年号,都是使用天干地支来标记不同的历史时期。

天干地支在民间也具有重要的地位。许多传统节日、习俗活动与天干地支息息相关。每年春节的生肖属相,就是根据当年的地支来决定的;而干支结合五行的相生相克,也常常被用来推算个人的命运,如八字命理学就是基于天干地支来进行分析的。

天干地支纪年法的文化影响

天干地支纪年法不仅仅是时间的标记工具,它更深刻地影响了中华文化的各个方面。天干地支在文学作品中常常作为象征与隐喻,承载着历史的印记。例如,许多古代诗词和文献中,天干地支的出现象征着某一特定的历史事件或人物。

天干地支也成为了预测命运、判断运势的工具,深刻影响着中国传统的命理学说。无论是老百姓的日常生活,还是高层贵族的决策,都受到了这一纪年法的影响。从中国古代的天文学、历法,到民间的风水学、命理学,天干地支无不贯穿其中,构成了中国传统文化的一部分。

总结与展望

天干地支纪年法作为中国传统文化的重要组成部分,不仅是时间的计算工具,更是承载了丰富哲学思想的文化符号。无论是在历史的长河中,还是在现代社会的日常生活中,天干地支都展现了其独特的价值与魅力。它不仅帮助我们理解古人如何看待自然与时间,还影响着我们的文化观念和生活方式。随着时间的推移,天干地支纪年法将继续在中国文化中发光发热,成为连接过去与未来的桥梁。