摘要

天干地支不仅仅是古代中国人记录时间的重要工具,也是传承千年的文化瑰宝。它不仅用于计算年份、月份和日子,还蕴含了天文、历法等深奥的知识。尤其是在农历中,闰月的计算是一个既复杂又极具哲理性的课题。闰月是用来调节农历与阳历之间差异的重要手段,而其计算则涉及天干地支的周期性推演。本文将详细介绍天干地支在闰月计算中的应用原理、具体方法及其背后的文化寓意,帮助读者理解这一古老的计算系统,探索它背后的数学与天文学原理。

一、天干地支的基本构成与循环

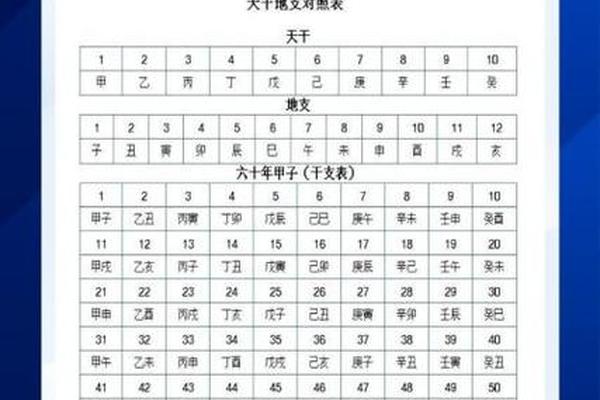

天干地支是古代中国文化中用于记录时间的两套循环体系。天干包括十个字符(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸),地支包括十二个字符(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)。它们按固定的顺序循环,每60年就形成一个完整的周期。天干地支广泛应用于年、月、日、时的记录,并通过其相互组合,生成独特的时间标签。

在这个60年的周期内,每一年、每一月、每一天以及每一时辰都有对应的天干地支组合。通过这种组合,我们不仅能准确地计算时间,还能通过天干地支的阴阳五行理论推算出人的运势、天时地利等因素。在农历中,闰月的出现则是为了让农历和太阳历相协调,而计算方法则是通过天干地支的不断推演来实现这一目的。

二、农历与阳历的差异

农历(阴历)和阳历(公历)之间的差异是引发闰月出现的根本原因。农历以月亮的周期为基础,一年大约有354天,比阳历的365.24天少了约11天。为了弥补这一差异,农历采取了闰月的方式,使得每十九年中会有七个闰月,以确保农历与阳历的季节相一致。

闰月的设置不规则,而是通过一系列的天文观察来确定。闰月的出现不仅影响年份的计算,还会影响节令的安排,尤其是在农业生产和传统节庆中,闰月的安排显得尤为重要。闰月的计算方法并非单纯的加一个月那么简单,它涉及到复杂的天干地支推算。

三、闰月的天干地支计算规则

在天干地支的计算体系中,闰月的确定与“合月”和“缺月”的关系紧密相关。合月指的是两个农历月份之间没有新月出现的情况,而缺月则指的是农历月份之间有一个新月未能及时出现。为了弥补这一差距,天文历法规定,若某一年的农历月数达到13个月,则该年会被视为闰年,添加一个闰月。

天干地支的计算规则主要依靠天文学中的朔望月周期,以及太阳与月亮之间的相对位置。通过天文观测,科学家们能够确定出月亮和太阳相对位置的变化,从而计算出农历每月的开始和结束。闰月通常出现在这个周期的某一节点上,而其对应的天干地支则通过“合月”的推演规则来确定。

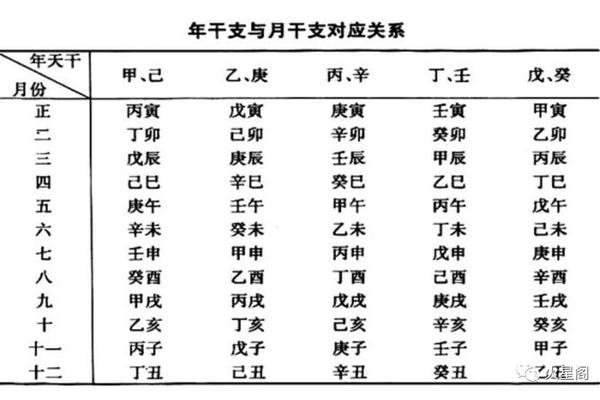

四、如何推算闰月的天干地支

推算闰月的天干地支并非简单的加法运算,它涉及到一系列的天文现象和数理规律。我们需要了解“合月”和“缺月”的发生规律。合月通常在月球与太阳的相对位置发生重大变化时出现,而缺月则是月亮和太阳的相对位置没有按照预定周期发生变化。这样一来,月亮的运行周期就会偏离传统的标准月。

在推算闰月时,我们通过天干地支的循环计算来确定闰月的具体位置。例如,若某一年的农历没有月亮的新增周期,可能会有一个额外的闰月加上该年。这时,天干地支通过推算出来,确保这一年与阳历季节一致。闰月的天干地支具有很强的系统性和周期性。

五、闰月对农业和节令的影响

闰月的设置对于农业和节令的安排有着重要影响。中国传统社会,尤其是农业社会,历法直接影响着农耕活动的安排。农历的季节和节令安排非常精确,与农作物的生长周期密切相关。闰月的设置通常会影响到春播、夏收、秋冬的农忙安排。如果闰月出现在某个特定的季节,它可能会对该季节的农业活动产生直接影响。

例如,在农历中,若在一个春季出现了闰月,农民需要根据这一变化调整播种时间,以确保作物生长周期的顺利进行。闰月的出现也使得农历中的节令安排变得更加灵活,能够应对自然界的不确定性和变数。

六、闰月与天干地支的文化象征

天干地支不仅仅是计算工具,它还富含丰富的文化象征。在中国的传统文化中,天干地支与五行、阴阳等哲学思想息息相关。每一个天干和地支都代表着不同的自然元素和天地变化。例如,天干中的甲、乙代表木,而地支中的寅、卯则代表木。通过天干地支的配合,不仅能够推算出时间,还能反映出宇宙万物的循环变化。

闰月作为农历中的一种特殊现象,其背后也隐含着天地运行与人类活动之间的联系。在闰月的天干地支计算中,我们可以看到天文与人文的结合,它不仅仅是一项复杂的天文学计算,更是一种文化和哲理的体现。通过闰月的设置,我们能够感受到自然界的规律和人的智慧。

闰月的天干地支计算,体现了古代中国人对天文和历法的深刻理解。它不仅仅是为了调整农历与阳历的差异,更是古人对自然规律的尊重和智慧的结晶。通过天干地支的推算,闰月成为了农历中的一个重要组成部分,影响着人们的生产、生活以及节令的安排。今天,虽然我们已经进入了现代社会,但这一古老的计算方法依然对我们了解古代文化、哲学和天文知识具有深远的意义。