端午节,作为中国传统的重要节日之一,不仅有着丰富的历史背景和民俗活动,还有着与天干地支密切相关的文化渊源。在这个节日里,许多人都知道赛龙舟、吃粽子,但鲜少有人意识到,天干地支与端午节之间的联系,也是一个值得深度探讨的文化主题。

天干地支,作为中华传统历法的重要组成部分,已经有几千年的历史。它是通过十个天干与十二个地支的组合,来对应年、月、日、时等时间单位的规律,而它与中国的节令、节气以及传统节日也息息相关。端午节的日期根据农历而定,每年的时间不尽相同,而天干地支正是确定这些日期的重要依据之一。本文将从天干地支与端午节的关系出发,探讨其背后的文化寓意与象征。

天干地支的起源与发展

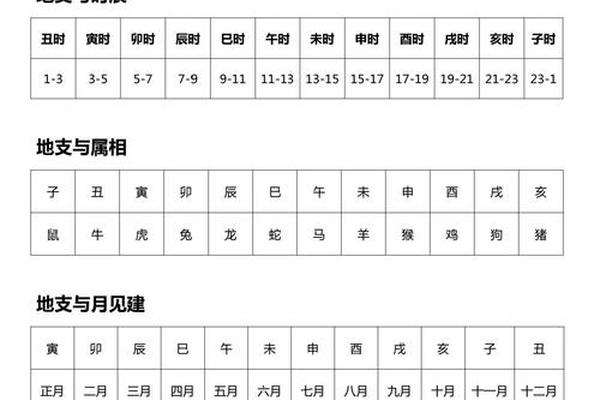

天干地支起源于中国古代的天文学和历法学,它通过天干和地支两种系统的结合,来划分时间。这种时间体系起初用于农业生产和天文观察,后来逐渐应用于日常生活和国家政治中。天干共有十个,分别为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,而地支则有十二个,分别为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。通过天干地支的组合,可以生成60种不同的组合,每60年为一个周期。

在古代,人们通过观察自然现象,结合天干地支的变化,来推算年份和节气。例如,农历的端午节通常是在农历五月初五,而这个时间点对应着天干地支中的特定组合。端午节的时间不仅与气候变化相关,也与天干地支的轮回规律密切联系。

端午节与天干地支的关系

端午节通常是在每年农历五月初五,而根据天干地支的变化,端午节的具体日期会随年份而有所不同。天干地支的组合决定了具体的年份、月份及日子,也因此对端午节的日期产生影响。对于一些人来说,端午节的到来不仅意味着夏季的正式开始,更是与特定的天干地支相联系,赋予了节日更多的文化象征意义。

从天干地支的角度看,端午节所在的月份属于“巳月”。在天干地支的五行理论中,巳对应的五行是火,而五月被认为是最热的时节,象征着烈火的能量和力量。这与端午节的传统习俗相呼应,例如赛龙舟活动中的火热竞争,或者吃粽子时的香辣味道,都有着与火元素相关的象征。

端午节的五行与天干地支

天干地支不仅是用于计时的工具,还蕴含着五行学说的深刻意义。五行学说在古代中国哲学中占据重要地位,它通过木、火、土、金、水五种元素的互动,解释自然界的变化以及人类的命运。每个天干和地支都对应着五行中的某一元素,五行相生相克,形成了天地之间的平衡与和谐。

端午节所在的农历五月,与五行中的火元素密切相关。五月是夏季的第一个月,而火在五行中代表了旺盛的生命力与能量。端午节的许多活动,如赛龙舟、吃粽子、挂艾草等,都与防病驱邪、保护身体健康相关,这也是五行中火元素强大能量的一种体现。

例如,传统的端午节食物粽子,采用粽叶包裹糯米、豆沙等食材,通过蒸煮的方式制作而成。这一过程象征着火元素的应用,也与节令的变化相符。而赛龙舟活动,则象征着水和火的结合,通过水面上的竞争体现出生命力和活力。

天干地支对个人命运的影响

在中国的传统命理学中,天干地支不仅用于确定年份、月份、日期,还能影响到个人的命运。根据八字命理学,出生时的天干地支组合会对一个人的性格、运势和健康产生深远影响。每年端午节的天干地支,也可能对当年的运势产生某种程度的影响。

例如,某年端午节可能恰逢某个天干与地支的组合,这种特定的组合可能代表着“冲”、“合”或“克”某些生肖,进而影响到该年出生的人的命运。有些命理师认为,端午节是“避邪”与“祈安”的时刻,而天干地支的变化,会进一步加强这一节令的意义。

端午节习俗与天干地支的互动

端午节的传统习俗丰富多样,涵盖了赛龙舟、吃粽子、挂艾草、插菖蒲等内容。很多习俗与天干地支的循环规律也有着潜在的联系。比如,赛龙舟活动被认为可以驱邪祈安,顺利度过夏季,而天干地支的“生克制化”理论,也可以帮助解释这一点。端午节时的民间祈福活动,正是与天干地支的轮回有着深刻的内在联系,具有一定的文化象征性。

通过对天干地支的理解,人们也能在端午节这一特殊的日子中,更加理解生命的起伏与节令的变化,从而更好地适应和应对生活中的各种挑战。天干地支不仅仅是数字的组合,它承载了深厚的文化底蕴,是古人智慧的结晶,也是今天我们理解时间、节令和文化的桥梁。

端午与天干地支的文化共鸣

端午节作为一个传统节日,其背后的天干地支学说,展示了中国古代人民对时间和自然规律的深刻认识。从天干地支的起源,到它与端午节的关系,再到五行元素的对应,我们可以看出,天干地支不仅仅是一个用来计时的工具,更是古人对自然、命运与节令的文化智慧总结。通过端午节这一节点,我们不仅感受到节日的热闹与欢乐,也能够更深刻地理解天干地支的独特魅力,发现它与我们日常生活的紧密联系。

端午节与天干地支的结合,不仅仅是一个时间的标志,更是古老文化和现代生活交织的缩影。在这一天,大家不仅是享受美味的粽子和赛龙舟的竞技,更是通过这种文化的仪式,传承着几千年来流淌在血脉中的智慧与力量。