天干地支是古代中国用于纪年、纪月、纪日、纪时的传统方法,起源已久,追溯至公元前几千年的古代文明。天干是由十个基本符号组成,地支则有十二个,二者配合形成一种独特的计时法。具体而言,天干与地支每十年一轮回,在中国古代占据了重要的历史地位。它不仅用于记录年、月、日、时,还在民俗文化、天文学、风水学等方面有着深远的影响。

天干地支的计算方法最早来源于“阴阳五行”理论。十个天干分别对应金、木、水、火、土五行,而十二个地支则与十二生肖相对应,形成了一个循环的组合体系。通过天干地支,古人能够精准地预测时间的流转、阴阳的变化以及五行的互动。天干地支在古代社会的农业、天文观测、宗教仪式中起到了至关重要的作用。

天干地支的基本构成与排列

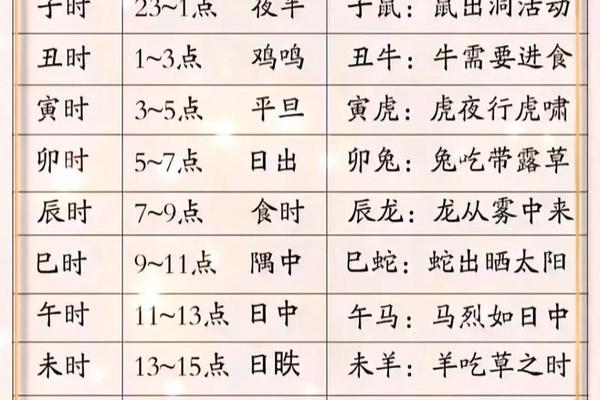

天干地支的计算方式实际上是一种组合排列。天干由十个元素组成,它们是:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,地支则是十二个元素,依次为:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。每十年一循环,天干与地支相配合的周期也就是十年一个轮回。

天干和地支的配对可以分为六十甲子,依照“天干地支”两两搭配的原则,从甲子开始,到癸亥结束。每一年、每一个月、每一天、甚至每一时,都可以根据天干地支的这一搭配来进行时间的标记和推算。在这个系统中,天干的顺序不变,而地支的顺序则每月轮换一次,形成了独特的周期性结构。

天干地支如何计算月份

天干地支计算月份的方法和计算年份的方法有一些相似之处。每个月份的天干地支根据“天干地支”表中的规则来进行推算。由于天干地支是按循环排列的,所以每个月份的对应天干地支都是固定的。以农历为基础的月份,与阳历月份并不完全对应,因此天干地支在不同的年份和月份之间也会有所变化。

例如,农历正月对应的天干地支是甲子月,二月则是乙丑月,三月是丙寅月,依此类推。天干地支的这一对应关系可以帮助古人根据月度的变化,判断适宜的农事活动、节令变化等。天干地支的月份计算还与五行相结合,每个月的天干和地支能够反映该月的五行属性,有助于农民选择适当的时间进行耕作和收获。

天干地支对节令和农事的影响

天干地支在古代社会不仅是计时工具,它们对节令变化和农事安排也有着深刻的影响。中国古代的农耕文化高度依赖天干地支,天干地支表所反映的时间节奏,帮助古人确定了春种秋收的最佳时机。例如,天干地支中的“寅”月代表春季,“巳”月则对应着夏季,而“申”月则象征秋季,这些都对农事活动的安排产生了重要影响。

在天干地支的理论中,每一个天干与地支的组合都会对应着不同的五行力量。这些力量的变化直接影响到季节气候、农作物生长等因素,因此农民需要根据天干地支的推算来选择播种的最佳时间,以此保证收成的最大化。例如,在“丙寅”月这一时段,火的力量较为旺盛,适宜进行一些快速生长的农作物的种植;而在“戊戌”月,由于土元素的旺盛,适宜进行耕作和翻土工作。

天干地支与生肖的关系

每个地支不仅有其特定的五行属性,还与中国的十二生肖密切相关。地支的十二个符号分别对应着十二生肖:子对应鼠,丑对应牛,寅对应虎,卯对应兔,辰对应龙,巳对应蛇,午对应马,未对应羊,申对应猴,酉对应鸡,戌对应狗,亥对应猪。

这一关系使得天干地支系统与生肖文化紧密相连。每年、每月、每天的天干地支不仅能反映出五行的变化,还会与生肖的特点相结合,进而影响人的运势、事业、健康等方面。例如,某一年的“甲子”组合可能意味着新的一年充满生机与活力,而“乙亥”则可能意味着变化和转折的时刻。通过对天干地支和生肖的分析,古人能够预测人们的运势,决定日常活动的宜忌。

天干地支的现代应用

尽管天干地支源于古代,但在现代社会中仍然有着广泛的应用。例如,在风水学、命理学(如八字命理)中,天干地支被广泛应用于推算一个人的命运、事业、健康等。人们通过分析个人的八字,找到五行的平衡,选择合适的方位、颜色以及行动策略,以求事业顺利、健康长寿。

天干地支也在民俗活动中有重要作用。在春节等传统节日,许多人通过查阅天干地支,来选择吉日良辰进行重大决策,如结婚、开业等。这种传统至今在中国乃至东南亚一些国家仍然延续着。

总结与展望

天干地支作为古代中国的时间计算工具,不仅在历史上发挥了重要作用,它在现代社会中依然有着深远的影响。无论是在农事安排、命理推算,还是在日常生活中的节令变化,天干地支的计算方法都为我们提供了一种独特的视角来观察世界。通过对天干地支及其月份计算的深入理解,我们不仅能够更好地掌握自然规律,还能够借此提升我们的生活质量和决策水平。未来,随着对传统文化的不断深入研究,天干地支将在更多领域展现其独特的智慧与价值。