1816年在中国农历中属于丙申年。其中,“丙”是天干之一,“申”是地支之一。天干地支是中国传统的纪年方式,由十个天干和十二个地支组合而成,形成了一个60年的循环。每一年都有一个独特的天干地支组合,而这套纪年法源远流长,已经有几千年的历史。文章将围绕1816年的天干地支进行详细解析,探索这一年与历史、文化、天文学、民间信仰等方面的关系。

1. 天干地支的基本构成与作用

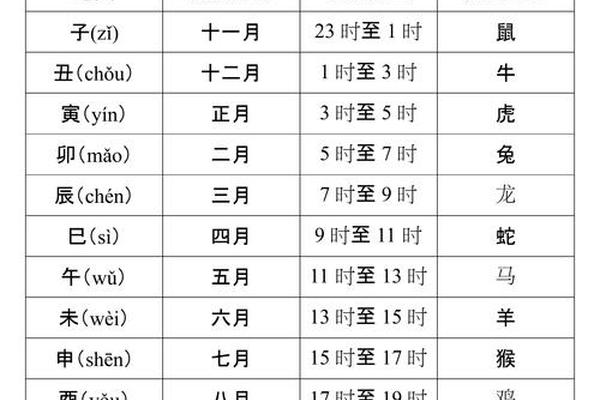

天干地支体系由天干和地支两部分组成。天干由十个字构成,分别为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,而地支由十二个字组成,分别为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。每个天干与一个地支相配,形成一个独特的组合,每60年一个循环。1816年属于丙申年,其中“丙”是第三个天干,而“申”则是第九个地支。

这种天干地支的组合不仅用于纪年,还广泛应用于占卜、命理学、风水学等领域。天干地支的组合方式在古代社会有着极为重要的象征意义,反映了天人合一的哲学思想。

2. 1816年与丙申年的关系

1816年作为丙申年,其在历史和文化上的意义颇为深远。天干“丙”代表火,地支“申”则代表猴子。在中国传统文化中,猴子象征着灵巧、机智、机敏等特点。而火的特性则与热情、动力、创造力相联系。两者结合,可以理解为这一年充满了活力与智慧,象征着一种积极进取、充满创造力的社会氛围。

从历史背景来看,1816年正处于清朝的乾隆时期末期,政治环境相对稳定,但社会变化也开始逐渐显现。在这个时代,社会风气逐步发生转变,知识的普及和技术的革新为中国社会带来了新的机遇和挑战。而丙申年恰好代表了这样一个充满活力、智慧和变革的时代背景。

3. 天干地支与农历的关系

在中国传统的农历中,年份的计算并非单纯依靠太阳年,而是依据天干地支的组合与农历的24节气相结合。每年都有一个固定的天干地支配对,并且根据节气的不同,农历的日期也有所不同。比如1816年的农历新年通常是在正月初一,但这个时间点并不与公历的1月1日固定对应,而是与二十四节气的“立春”有关。

农历系统的计算考虑了阳历和阴历的关系,它通过一个复杂的天文和物候规律来调节农事活动。丙申年与该年份的农事、节气等有着密切联系。

4. 1816年与历史大事件的关联

1816年是中国清朝时期的一个重要年份,也是西方历史上的“无夏年”。这一年,全球气候异常,导致大量的自然灾害,尤其是在欧美地区。由于气候的异常,作物减产、饥荒和社会动荡在一些地区蔓延,成为历史上的“悲剧年”。

对中国来说,虽然1816年并没有直接爆发重大的政治事件,但它却是清朝中期社会变革的一个关键节点。民众在经历了乾隆盛世后的安逸生活后,渐渐开始意识到社会的动荡与不安,新的思想与文化逐步渗透,传统的政治与社会结构开始受到挑战。

5. 1816年在中国的文化影响

丙申年虽然没有在中国历史上留下震撼的事件,但它在文化上的影响同样不可忽视。特别是在文学与艺术领域,乾隆时期的文化积淀为清朝晚期的文学创作提供了丰富的土壤。许多文人开始倾向于反思社会的变革,追求思想上的解放。

在艺术领域,尤其是绘画、戏剧和诗词等方面,丙申年也见证了一些重要的作品的诞生。中国文人以自由而灵活的方式表达了对社会、自然及个人命运的感悟。尽管受到古典传统的制约,但在这股思想变革的浪潮中,许多艺术作品表现出了强烈的个性与创新精神。

6. 丙申年对民间信仰的影响

在中国传统民间信仰中,天干地支常常与命理、风水、占卜等活动紧密相连。丙申年作为火猴之年,在民间信仰中有着特殊的象征意义。火和猴的结合,被视为充满了机智与活力的象征。民间流传着许多关于这一年能够带来好运的传说。

例如,许多人在丙申年进行婚嫁、置业或开业,认为这一年充满了创造力与进取的能量。丙申年也被一些命理学家认为是一个适合做出重大决策的年份。人们在这一年里,常常进行各种祭祀活动,祈求好运、安康与平安。

1816年是中国历史中一个典型的丙申年。天干“丙”代表火,地支“申”则与猴相关,结合这两个元素,丙申年代表着充满活力、智慧与创新的气息。无论是在农历纪年系统中,还是在历史、文化、民间信仰等各个方面,丙申年都为我们提供了丰富的思考素材。从政治到民间信仰,1816年承载了诸多的历史遗迹与文化象征,成为了中国古代社会中不可忽视的一环。