《易经》作为中国古代文化的瑰宝之一,不仅是哲学的典籍,还涉及到占卜、天文、历法等多方面的知识。对于许多人来说,《易经》与天干地支是息息相关的,因为天干地支常常被用来推算命理、八字等方面。仔细考察《易经》本身,我们会发现其中并未直接包含天干地支。那么,天干地支到底属于《易经》吗?本文将深入探讨这一问题,通过对《易经》和天干地支关系的分析,帮助读者理清这一文化现象背后的深层次含义。

天干地支的来源与含义

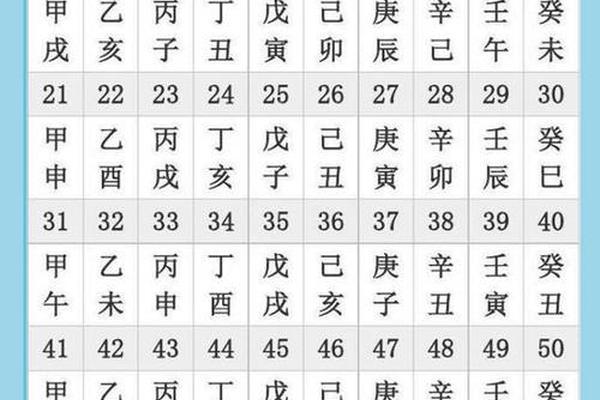

天干地支源于中国古代的天文和历法体系,广泛应用于历法、命理和日常生活中。天干有十个,分别为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,地支有十二个,分别为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。天干地支的组合是用来记录年、月、日、时等的标识符。它们通过不同的配合,构成了一个循环的时间体系,影响着中国古代的日常生活和宇宙观。

天干地支的最初作用是为了区分不同的时间点,它们与五行(木、火、土、金、水)和阴阳相结合,形成了丰富的哲学内涵。通过这些标识,古人能够精准地推算和记载天文现象以及个人命运。但天干地支是否和《易经》相关呢?

《易经》与天干地支的关系

《易经》是以卦象为基础,探讨天地变化、阴阳互动及五行的哲理,它的核心内容是六十四卦,每一卦由六个爻组成,爻的变化通过阴阳符号(阴爻和阳爻)表现出来。虽然《易经》讲解了阴阳五行的变化原理,但它的核心并没有直接涉及天干地支的使用。

《易经》是关于宇宙、自然法则和人类命运的深刻探讨,它的本质是从宏观角度来理解自然变化和人生的哲理。而天干地支则是用于时间的标识符,它是更加具体、实际的工具,用来为日常生活中的事件提供时间上的参考。《易经》与天干地支并没有直接的联系,它们的应用领域也有所不同。

《易经》与五行的联系

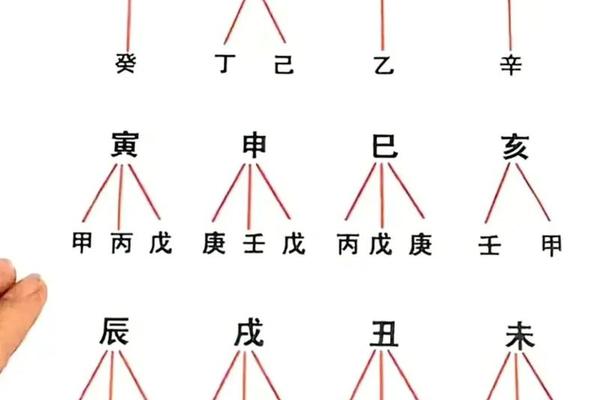

《易经》的核心理论之一就是五行学说,而天干地支则与五行紧密相关。五行学说是古人用来解释宇宙万物变化的理论体系,它将万物归类为木、火、土、金、水五种基本元素,并认为这五种元素相生相克,形成了宇宙万象的循环和变动。

在《易经》中,五行的变化常常用来解释卦象和爻辞的变化。每个卦象、每个爻都对应着不同的五行属性,这也是《易经》哲学的重要组成部分。虽然天干地支本身没有直接出现在《易经》文本中,但它与五行的关联使得它们之间存在一定的哲学联系。天干地支中的每个天干和地支都与五行相对应,并且这些五行的相生相克,恰好与《易经》中的哲理有所呼应。

卦象与天干地支的异同

《易经》通过卦象表达天道、地道、人道之间的关系,而天干地支则是通过记录时间来揭示宇宙周期的规律。两者在形式上有所不同,但它们都以天、地、人三者的互动为基础。卦象通过阴阳和五行来解释事物的起伏变化,而天干地支则提供了一种具体的时间维度,帮助人们更好地理解宇宙的周期性和规律。

在卦象中,每一爻的变化、每一卦的演变都代表着某种天道的变化。而天干地支则通过其十个天干和十二个地支的组合,记录下具体的时间点。两者之间没有直接的交集,但它们却都在探索宇宙变化的规律。从某种意义上说,《易经》关注的是更为抽象的天地变化,而天干地支则着眼于更为具体的时间节点。

为什么天干地支不属于《易经》?

天干地支并没有出现在《易经》这部经典的核心内容中,原因可能在于《易经》本身的学科定位和哲学内涵。《易经》更多地关注宇宙的变化原理、生命的哲学意义和人类的命运,而天干地支则是一种具体的、实践性的工具,用来帮助人们记录和推算具体的时间。这种时间工具虽然在后来与《易经》占卜等应用中产生了交集,但它本身并不属于《易经》的核心范畴。

在历史发展的过程中,天干地支与《易经》所代表的文化体系逐渐相融合,尤其是在命理学、风水学等领域,它们的结合更加紧密。但是如果从严格的学术角度来看,天干地支与《易经》并不直接相关,它们分别代表了不同层面的文化产物。

结语:天干地支与《易经》的独立性

天干地支虽然在中国古代文化中占据重要地位,并且与五行学说有着紧密的联系,但它并不属于《易经》的直接范畴。《易经》主要通过卦象和五行来探讨宇宙与人生的变化,而天干地支则作为一种具体的时间标记和命理工具,更多的是与日常生活中的时间记录相关。尽管两者之间有一定的哲学共通性,但它们的应用和功能各自独立,无法简单地将天干地支归入《易经》的体系中。