摘要:

1930年在中国传统历法中,既是农历庚午年,又是与天干地支密切相关的年份。天干地支系统是中国传统文化的重要组成部分,它通过天干与地支的组合来表示年份、月份、日期和时辰。1930年对应的天干地支是庚午年,庚为天干,午为地支,庚午年具有其独特的历史背景和文化象征意义。我们将从多个角度探讨1930年天干地支的含义以及当年农历的特殊情况,为读者提供一个深刻的历史视角,探索天干地支与农历的关系,并详细分析这一年份所带来的社会文化变迁。

1930年天干地支的基本含义

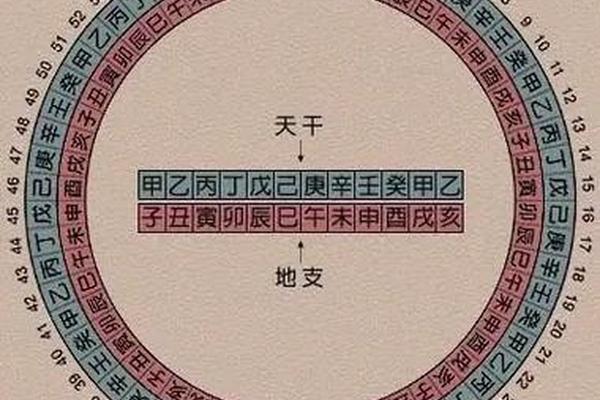

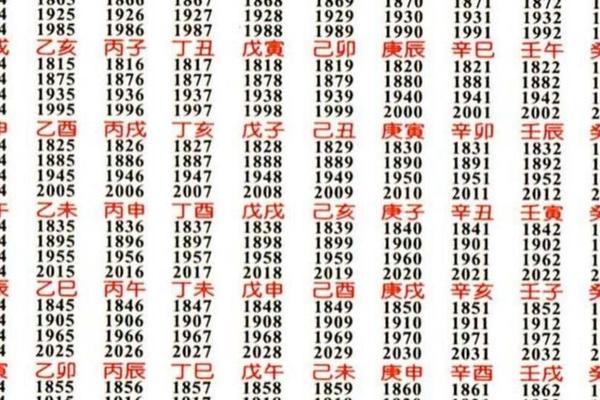

1930年对应的天干地支是庚午年。在中国传统历法中,每一年都会由天干和地支组合形成一个特殊的符号,代表了该年在五行、阴阳、干支等多个层面的特征。天干共有十个,地支有十二个,天干与地支的组合每60年循环一次。庚午年是六十年一循环中的一个特殊年份。

庚午中的“庚”是天干之一,属于金元素,它象征着坚硬、果断和力量。而“午”则是地支之一,代表的是马、火元素,象征着旺盛的生命力和快速的行动力。庚午年所带来的能量,是一种金与火的冲撞,代表着强烈的动能与革新力量。1930年这一年份的天干地支组合,也映射出那个年代社会的剧烈变动和时代的转型。

在天干地支的阴阳五行理论中,庚午年属于阳金与阳火相结合的年份。阳金代表着外向的力量和刚硬的特性,阳火则象征着热情与爆发。这一年的特点是强调外部世界的表现力和能量的释放,具有强烈的进攻性和突破性。

农历与公历的不同及1930年的历法特点

农历作为中国的传统历法,主要基于月亮的运转周期而定,因此它与公历的太阳年有所不同。公历是一种阳历,以地球围绕太阳的运动为基础,年长度约为365.2425天。而农历则每月根据月亮的盈亏变化来确定日期,通常一个月有29天或30天,因此一年有12个或13个月。

1930年农历的年份是庚午年,具体的日期与公历之间的对应关系需要通过农历转公历表来查看。在这一年,农历的起始日期和节令有所不同。例如,1930年的春节是公历的1月25日,而冬至则落在公历的12月22日。农历的月相周期对于农业生产有着重要的影响,尤其是春耕和秋收的时节,直接影响着农民的生活节奏。

与公历的固定日期不同,农历的春节是根据立春前后的第一次新月来定的,因此每年的春节日期会有所不同。在1930年,这一日期的安排影响着当时社会各界的节庆安排和民间活动。

1930年社会背景与天干地支的象征性

1930年,社会背景复杂。中国正经历着动荡不安的时代,国内外的政治、经济和文化发生了剧烈的变化。1930年发生了许多重要的历史事件,包括国民政府在国内进行一系列的改革,同时外有外资的入侵与国际形势的变化。在这样一个背景下,庚午年的天干地支组合显得尤为具有象征性。

庚午年中的“庚”象征着金,代表的是强硬与决断,而“午”则代表火,象征着极度的热情与迅速的行动。这一年的天干地支合力反映了中国社会在这一时期所需要的改革和变革的力量。在政治改革的推行过程中,庚午年的象征性在很大程度上促使了社会各阶层的重新洗牌与观念的更新。

不仅如此,庚午年象征的金火相生也暗示了中国社会中对工业化、现代化的渴望。火象征着能源和动力,而金则代表着资源与财富的积累。在这其中,农民、工人、知识分子等各个阶层都在发生深刻的转型,表现出对社会进步的强烈渴望和推动力。

1930年天干地支与五行相生相克的关系

天干地支不仅是表示年份的符号,它们背后还与五行理论紧密相关。五行包括木、火、土、金、水,天干地支的相生相克影响着自然界和人类社会的运作。庚午年中的“庚”属于金,“午”属于火,金火相克、金火相生的关系在这一年表现得尤为突出。

金克火、火克金,这一自然法则在庚午年得到了体现。在传统五行理论中,金的性质是坚硬和冷静的,而火的性质则是热烈和爆发性的。庚午年的金火相克,也许能够解释那个年代中国社会中冲突不断、改革进程艰难的情况。无论是在政治斗争、社会矛盾还是文化冲突上,金与火的对立呈现出了强烈的张力。

金火相生也能够揭示出一种相互依存的关系。在某些情况下,火能够使金具备更大的能量和动力,金则为火提供支撑。在1930年的社会变革中,尽管面临着巨大的挑战,但仍有许多积极的力量在推动着国家的进步,体现了天干地支所蕴含的五行哲理。

结语:天干地支与历史的深刻联系

通过对1930年天干地支与农历的分析,我们能够更好地理解这一年的特殊性及其对中国历史发展的深远影响。庚午年所代表的金火相克和相生的五行关系,不仅是对自然界规律的体现,也与社会的动荡与变革紧密相关。通过这一年的历史符号,我们可以更直观地感受到时代的变迁与社会的推动力。

天干地支和农历不仅是传统的时间计量工具,它们在中国文化中占据着重要地位,影响着人们的生活和社会发展。理解这些古老的系统,不仅能够帮助我们把握过去,还能为今天的社会提供某种启示。