天干地支和二十四节气是中华文化中两大独特的时间计算体系,它们不仅涉及到中国传统的农事活动,还深刻影响着中国古代的历法、哲学、医学、风水等各个领域。天干地支通过其精妙的组合体系,记录和预测着时间的流转,而二十四节气则通过太阳的运行规律来划分一年的气候变换。这两者相辅相成,形成了一种独特的文化体系,今天我们将一起探索它们的深刻含义及其相互作用。

天干地支的起源与结构

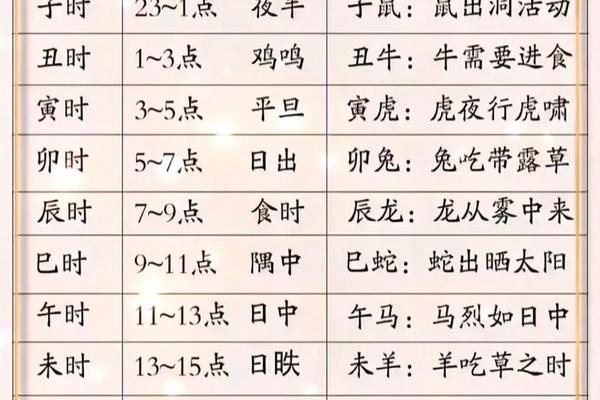

天干地支是中国古代传统的时间计算体系,它的起源可以追溯到远古时期,已有几千年的历史。天干由十个符号组成,分别是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,每个天干代表着不同的五行属性:木、火、土、金、水。而地支则由十二个符号组成,分别为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,每个地支与动物、方位、季节等都有着密切的关联。

天干和地支的组合,形成了一个60年的周期。每一年、每一天、甚至每一时辰都有对应的天干地支,这种独特的组合不仅帮助古人记录时间的流转,还深刻影响了命理学和风水学的理论体系。通过天干地支的组合,古人能够推算出天时、地利与人和的关系,从而为农耕、治国、生活等各个方面提供了指引。

二十四节气的历史与意义

二十四节气是根据太阳在黄道上的位置变化而设定的,它体现了中国古代天文知识的高度发展。每年春分、秋分、夏至、冬至等节气,标志着太阳的特定位置,反映了自然界的气候变化。而这二十四个节气被分为四季,每个季节有六个节气,分别对应不同的气候特征和农事活动。

二十四节气不仅为农业生产提供了重要的时间参考,也影响了中国古代的民俗和文化习惯。例如,“立春”是迎接新一年的开始,而“冬至”则象征着阳气的回升。二十四节气的细致划分帮助农民合理安排农时,精确地播种、收获,同时也影响了古代人们的饮食、服饰等日常生活。

天干地支与二十四节气的相互联系

天干地支与二十四节气之间有着密切的联系。天干地支的周期与二十四节气的变化有着相互呼应的作用。在天干地支的每个60年循环中,二十四节气的安排始终保持着与太阳的位置关系同步。这种关系体现了中国古代人民对宇宙规律的深入理解,也为农业、医药、风水等方面提供了时间上的指引。

天干地支还与每个节气有着特定的五行属性联系。例如,“甲子”年、即天干为“甲”地支为“子”的年份,对应着木与水的相生关系。在春季,“甲木”生发的力量最为强劲,而“子水”则有滋润木气的作用,因此春季的气候特点也就与木水之气的交替密切相关。这种天干地支与节气间的契合,使得中国古代社会能更加精确地预测自然界的变化,并通过适应这些变化来实现更好的生产与生活。

天干地支与农事的关系

中国的农业历法,尤其是二十四节气的安排,与天干地支密不可分。古代农民在种植作物时,常常根据天干地支与节气的变化来安排播种、施肥、收割等一系列农事活动。比如,春季的“立春”和“惊蛰”代表了春耕的开始,夏季的“芒种”则标志着夏耕的高峰期。天干地支的细致组合有助于农民了解每个时节的气候特点,从而合理安排种植和收获时间。

天干地支还与五行和方位相结合,影响着土地的选择和作物的种类。例如,土壤肥沃的地方适合种植“土”属性强的作物,而水源充足的地方则适合种植与水相关的作物。天干地支的变化直接影响着农民的生产决策,是古代农业社会赖以生存的重要指南。

天干地支与命理学的应用

天干地支的组合不仅仅用于记录时间,还广泛应用于中国古代的命理学,尤其是八字命理学。八字命理学通过出生时间的天干地支组合来预测一个人一生的运势、健康、婚姻等方面。天干地支的五行相生相克关系被用于分析个人命运的走向,而这些分析结果能够帮助人们做出更好的生活决策。

例如,如果一个人的命盘中木过多,而土过少,命理师可能会建议此人增加土元素的影响,来平衡五行的力量。这种通过天干地支与五行之间的互动来调整命运的理论,不仅在古代得到广泛应用,今天在现代社会中依然有着一定的影响力。

天干地支与文化传统的影响

天干地支与二十四节气在中国文化中占据着重要地位,不仅影响了农业生产,还对民俗、节庆、建筑风水等方面有着深远的影响。例如,传统的节庆时间往往与二十四节气密切相关,春节、清明、端午等节日的安排就是依据节气的变化而定。许多传统节日的习俗,例如祭祖、祭神等,都有着深厚的天干地支与节气文化背景。

风水学也同样深受天干地支的影响。根据出生时的天干地支,风水师可以为个人提供合适的方位、物品摆放等建议,从而提升生活运势。这种与自然界和宇宙秩序相契合的思想体系,展现了中国古代文化对天人合一的哲学追求。

天干地支与二十四节气的相互作用

通过对天干地支与二十四节气的详细分析,我们可以看到它们不仅是古代农耕社会的基础工具,也是中国文化的精髓所在。天干地支与节气通过相互作用,不仅帮助古人记录时间、规划农业,还对命理学、风水学等学科产生了深远影响。今天,尽管社会发生了巨大的变化,但这些古老的智慧依然在许多领域中发挥着作用,影响着我们的生活方式与思维模式。了解天干地支与二十四节气的关系,不仅能够帮助我们更好地理解中国传统文化,也能帮助我们在现代社会中找到自然与人类和谐共处的智慧。