清明节是中国传统的节日之一,与天干地支纪年体系密切相关。文章将从“清明天干地支、明朝干支纪年对照表图”入手,介绍其背景、历史渊源及其文化内涵。通过详细解析不同方面的天干地支和纪年方式,探讨其对明朝历史及中国传统文化的影响,帮助读者更好地理解这一古老的时空标记方式,并结合清明节的文化象征与现代社会的联系,展示这一传统对当代文化传承的重要性。

天干地支与清明节的关系

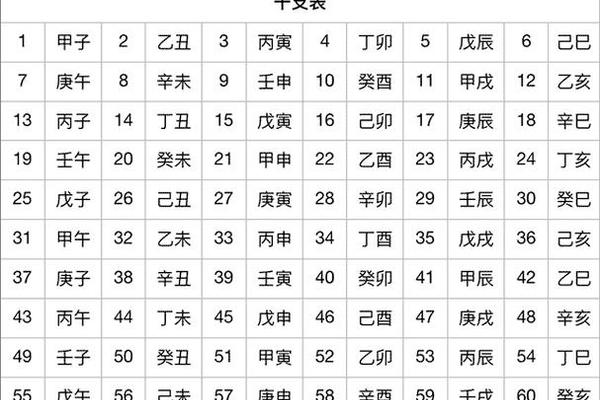

天干地支是中国古代传统的纪年方法,它由十天干和十二地支组成,构成了六十年一循环的纪年体系。而清明节,作为传统节令之一,虽然主要是祭祖、扫墓的节日,但它与天干地支体系有着深刻的联系。每年清明节的日期不仅与春分后十五日密切相关,还可以通过天干地支的变化来进行准确的推算。清明节不仅是纪念祖先、祈求安康的时刻,它的日期与农历的节令关系也使得这一传统节日充满了自然与时光的象征意义。

在古代,天干地支被广泛应用于各个方面,如农事、节令、祭祀等,而清明节则作为春季的重要节日之一,承载着对自然、对祖先的尊敬。在现代,尽管社会变革快速,许多人可能已经忘记了天干地支在传统节日中的深远影响,但这一体系仍然在很多文化和历史文献中占据重要位置。

明朝干支纪年对照表的历史背景

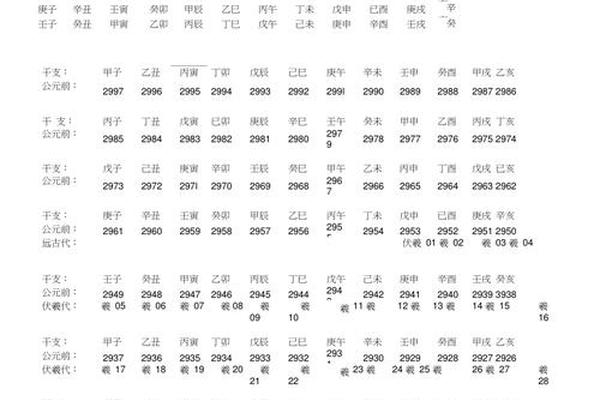

明朝作为中国历史上一个重要的朝代,它的纪年方式深深植根于天干地支体系。明朝干支纪年对照表,不仅是了解明朝年号与天干地支的对照关系的有力工具,也体现了中国古代对时间的精确掌控。通过这一对照表,我们可以看到每一年的干支组合及对应的年号,从而更清晰地理解明朝历史中的时间框架。

明朝的干支纪年与中国历史中的许多朝代一样,都遵循天干地支的循环规律,历时六十年一循环。通过这种纪年方式,明朝皇帝可以在不断变化的历史环境中保持对时间的掌控。每一年的干支组合,都代表着不同的天文和气候变化,也寓意着国家命运的浮沉与时局的变动。明朝的干支纪年不仅仅是时间的记录,更是一种文化符号,贯穿了整个明朝时期的政治、社会与民众生活。

如何解读清明天干地支与明朝纪年对照图

清明天干地支与明朝干支纪年对照表图呈现的内容丰富且具有高度的实用性。通过这一图表,我们不仅可以看到清明节与每一年的干支组合,还能够对照出明朝历年的年号与实际对应的天干地支。这一图表还帮助我们了解每一年天干地支的特征和影响,这对于研究明朝历史、甚至研究中国古代的天文历法等都有着重要的参考价值。

解读这一对照表时,我们可以从多个层面入手。例如,天干地支与节令的关联,年号的更替对国家政治的反映,甚至是每一年气候、农事活动与干支组合的变化,都会影响到人们的生活与国家的经济运作。通过这种方式,明朝干支纪年不仅是历史的记录,更是一个复杂的文化体系,深刻反映了中国古代对天地自然与社会运行的深刻理解。

明朝的干支纪年与农业生产的关联

明朝干支纪年不仅是记录时间的工具,它还深刻影响着农业生产,尤其是与节令变化密切相关的清明节。中国古代农业社会,特别是在明朝时期,生产活动高度依赖自然节令的变化。天干地支体系的运用,使得人们能够在清明时节准确判断农作物的生长周期、气候变化以及灌溉和播种的时机。

例如,在明朝时期,清明节前后正是春耕的关键时期。农民依赖干支来判断适合耕种的最佳时机。清明节也是祭祀先祖的时刻,许多地方的民众会在此时举行祭扫活动,以祈求农田丰收。清明节不仅是人们的节日庆典,也是他们与自然和祖先之间的一种深层次的文化联结。干支纪年不仅帮助人们预测天气变化,更促进了农业生产和文化活动的有机结合。

清明天干地支与传统文化的联系

清明节在中国传统文化中占据着独特的地位,它不仅是节令,更是承载着深厚文化象征的时刻。天干地支作为中国古代重要的时间标记工具,与清明节的关系也表现了这一节日的文化内涵。从清明节的具体安排到节令的变化,再到与年号、干支的结合,清明节和天干地支体系形成了紧密的文化圈。

清明节的设立,首先是基于对先人和自然的尊重。在清明节这一天,天干地支的变化可以让人们明确各个时节的天气特征,从而帮助他们做好农业生产的规划。而在这个节日里,祭祀、扫墓、踏青等活动,是人们与自然、与祖先之间深度联系的体现。天干地支在这里不仅仅是时间的测量工具,更是象征着一种天地与人心的和谐。

总结与未来展望

清明天干地支与明朝干支纪年对照表图,带领我们深入了解了中国古代文化中不可或缺的时间系统。这一纪年体系不仅是古人对天文、气候和社会生活的精细观察结果,也是古代中国文化智慧的结晶。通过对这一体系的学习和解读,我们不仅能够更好地理解传统节日如清明节的意义,还能够从历史的角度看到中国古代社会如何通过这种时间管理方式来提升农业生产、优化政治决策及弘扬文化。

在今天,尽管现代科技与日常生活的节奏已经远离了传统的干支纪年方式,但它作为文化遗产的价值仍然不可忽视。未来,随着传统文化的复兴,天干地支与传统节令的深入研究,将有助于我们更好地理解并继承这一宝贵的文化资源。