在中国传统的农历体系中,闰月是为了纠正天文年与历法年之间的差异而设立的,而闰月的设定,特别是“闰6月”对应的天干地支,也一直是一个有趣且复杂的话题。许多人或许并不了解,闰月与天干地支的关系不仅涉及天文学的精密计算,也与传统文化中的时间观念息息相关。本文将带领你深入探索闰6月与天干地支的神秘联系,了解如何根据天干地支来确定闰月的干支,揭开这一古老而复杂的历法体系背后的秘密。

闰6月的由来与概念

农历作为一种阴阳合历,结合了太阳与月亮的周期,因此与公历相比,每年约少了11天左右。这种差异在每年逐渐积累,为了使农历与太阳年保持同步,便产生了闰月这一概念。闰月是为补偿这11天的差异而增加的一个额外月份。根据闰月出现的时间,闰月可以落在任何一个月份,最常见的闰月出现在6月,也就是“闰6月”。

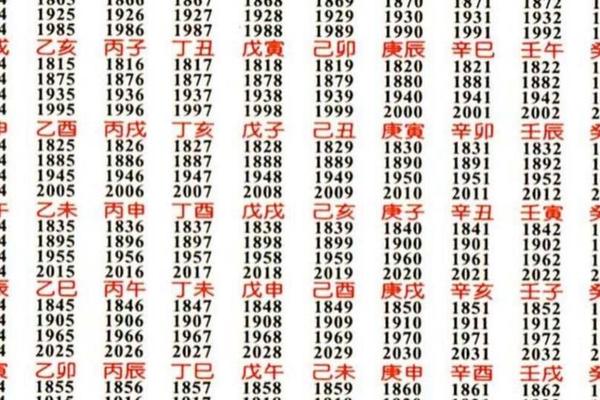

在农历体系中,每个月的干支都是由天干地支结合来确定的,而天干地支的循环周期为60年。在这种系统下,闰月的干支也必须按照一定的规则来确定,以确保整个农历体系的精准和和谐。闰6月对应的天干地支,不仅仅是随机的,它遵循着固定的天文规律与干支循环。

干支与闰月的关系

天干地支的循环系统可以追溯到公元前3000年的中国,经过长时间的演变,最终形成了60年的循环周期。在这个周期中,天干有10个(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸),地支有12个(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)。每两者结合形成一个干支对,如“甲子”、“乙丑”等。

当农历进入一个新的年份时,年份的干支会按照规律进行排列,并通过推算来确定这一年的干支。闰月的出现是为了调整历法,保证农历与太阳年同步。当闰月出现时,干支的确定就显得尤为重要,它不仅要与正常月份的干支有所区别,还要符合一定的时序性。

如何确定闰月的干支

在农历中,闰月的干支通常是以紧接前一个月份的干支为基础,经过严格的天文计算来确定。必须判断本年的干支组合,根据该组合来推算出闰月的位置及其对应的干支。以“闰6月”为例,假设今年的干支为“甲子”,那么当进入农历第6个月时,系统会通过观测月亮的运动周期和太阳黄经的变化,最终确定是否需要设立闰月。

对于“闰6月”的干支推算,则通常需要根据以下几个步骤进行:第一,查找本年初的干支组合;第二,核对第6个月的天文数据,确认是否需要设置闰月;第三,根据具体的月份和干支循环推算出闰6月的干支。

天文周期对闰6月干支的影响

在中国传统的历法中,天干地支的安排与天文周期紧密相连,特别是太阳与月亮的运动对每个月的干支确定起着至关重要的作用。农历的月亮周期大约为29.53天,而阳历年则为365.24天。为了弥补两者之间的差距,农历设定了闰月。

对于闰6月来说,天文周期的影响尤为重要。每年的夏至和冬至时,太阳的位置与时间的关系会直接影响到农历6月的干支安排。闰月的设定不仅仅是为了调整日期,更是天文计算的一部分,旨在确保农历能准确反映季节的变化和自然规律。

传统文化中的闰6月意义

在中国传统文化中,闰月并不仅仅是一个简单的日期调整,它背后承载了深厚的文化象征意义。农历的月份与农业生产密切相关,尤其是在农业社会,农民依据农历来安排种植和收获。闰月的出现,可以视为一种“调整”或“补充”,它象征着“循序渐进”的自然法则。

闰月的安排也与节令变化有着密切的联系。特别是“闰6月”,常常与农作物的成熟与收割密切相关。古人通过精确的天文计算来设定闰月,从而确保农业生产的顺利进行,体现了中国古代对天时地利的深刻理解。

总结来说,闰6月的天干地支确定是一个复杂而精密的天文与历法结合的过程。天干地支的循环体系以及天文周期的相互作用确保了农历的准确性和实用性。闰月不仅仅是对时间的调整,它还承载着中国古代天文、农业和文化的智慧。从这一层面来看,闰月的设定与干支的推算,是古代中国对宇宙、自然与人类生活之间关系的深刻理解。通过对闰6月的天干地支的研究,我们可以更好地领略到中国传统历法的独特魅力与智慧。