天干地支是中国古代天文学与历法的基础,它不仅在中国的历史、文化与民俗中占有重要地位,也在中医学的理论体系中扮演着不可忽视的角色。寒热作为中医理论中的核心概念之一,是理解人体健康与疾病的重要途径。本文将详细探讨天干地支与中医寒热的关系,深入剖析它们如何在中医理论中互动、相互作用,并影响人体的生理与病理状态。从天干地支的基础知识入手,我们将探讨其在中医中如何被运用来辨识寒热,帮助调理身体、恢复健康。

天干地支的基础知识

天干地支体系是中国古代用于记时、记年的一种方法,它由十天干和十二地支组成。天干与地支的组合,不仅可以表示年份、月份、日子,还与自然界的阴阳五行、季节变换等息息相关。每个天干与地支都有特定的属性:天干中的五行(木、火、土、金、水)与地支的地理位置和气候条件密切相关。比如,木与春天相对应,火与夏天相连,金与秋天相应,水与冬天紧密结合。通过这种方式,天干地支的组合成为了中医理解寒热的基础框架。

寒热理论在中医中的意义

在中医理论中,寒热是判断人体健康的关键要素之一。寒热代表的是人体内外的阴阳失调状态,寒与热分别代表着对立的两种力量:寒为阴、冷、凝滞,热为阳、热、亢奋。中医讲究“阴阳调和”,即寒热失调会导致各种疾病,治疗则需要通过温热或寒凉的药物进行调节。天干地支通过其五行属性,可以帮助中医师辨识体内寒热失衡的根源,进而调和气血,恢复身体的自然状态。

天干地支与寒热辨证的关系

天干地支不仅是古人用来记载时间和方位的工具,它还被应用于中医的寒热辨证中。每个天干地支与五行的关系都能映射到人体的不同生理特点。比如,天干中的甲木与春季、肝脏等相关,而木的特性就是寒,因此春天常常出现寒凉症状。通过天干地支的配合,医生可以根据个体的出生年份、月份等,了解其体质特点及易患的寒热病症。寒热的平衡不仅仅是体内的气血问题,还是五脏六腑的调和与气候变化的适应。

寒热失调对人体的影响

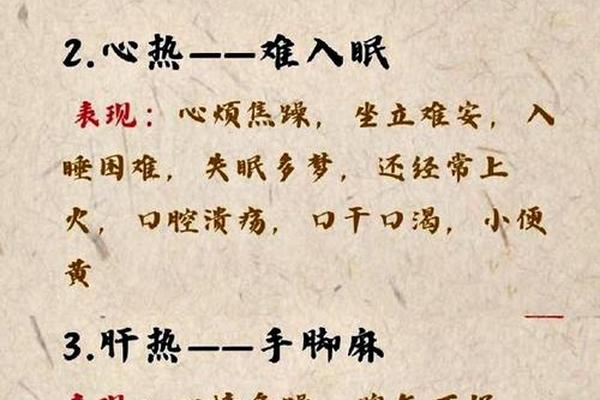

在中医理论中,寒热失调的后果极为严重。寒症多见于外感寒邪、体质虚弱的人,表现为手脚冰凉、面色苍白、疲倦无力等。热症则多表现为体温过高、烦躁、口渴等症状。天干地支的属性通过不同的季节、气候变化和生理特征影响人体内的阴阳平衡。中医强调根据寒热不同的体质进行治疗,例如寒症通常使用温阳药物,而热症则使用清热药物。

如何根据天干地支进行寒热调节

通过了解天干地支的寒热属性,中医可以为每个人制定个性化的治疗方案。天干地支中的不同组合可以决定人体的寒热特性,比如出生在丙火年的人,通常具有较强的阳气,而出生在癸水年的人则可能更容易表现出寒性体质。根据这些信息,中医会根据个体的特点选择合适的草药、针灸或食疗方案,帮助恢复人体的寒热平衡,避免或治疗由寒热失调引起的疾病。

寒热理论对现代医学的影响

尽管中医的寒热理论源于古代,但它依然对现代医学产生了深远的影响。如今,在一些中西医结合的治疗中,寒热理论被用来帮助分析症状的成因,从而提供更加精准的治疗方法。通过天干地支结合五行理论,中医能够为患者量体裁衣,提出个性化的治疗方案,不仅在中医药方面具有实际意义,也为现代人如何调节生活、饮食及作息提供了科学依据。

结语:天干地支与寒热的调和

天干地支与中医寒热理论的结合,是中华文化宝贵的智慧结晶。从古至今,天干地支与寒热的理论始终帮助着人们更好地理解自身的生理和健康状况。通过天干地支,医学从一个独特的角度探索寒热失衡的原因,提供了有益的指导。无论是在古代的草药治疗,还是在现代的健康管理中,寒热理论依然是一个不可忽视的重要部分。对于我们今天的健康管理来说,深入理解寒热与天干地支的关系,将有助于我们调节体质、预防疾病、恢复健康,进而达到身心的平衡与和谐。