天干地支、六十甲子是中国传统文化中的重要组成部分,它们不仅仅是用来标记年、月、日、时的时间体系,也是中华民族深厚文化的象征。天干地支的起源可以追溯到甲骨文时期,并逐渐发展成为中国古代社会生活的重要基础。本文将从多个方面对甲骨文天干地支表以及六十甲子表进行详细阐述,揭示其历史背景、文化意义以及在现代生活中的应用。

甲骨文天干地支的起源

天干地支系统起源于中国的甲骨文时期,它们最初出现在商朝的甲骨卜辞中。甲骨文是一种古老的文字系统,它用于记录卜辞和天文历法等信息。在这些卜辞中,天干地支被用来记录天象、季节变化以及重要的历史事件。天干地支的出现标志着古代中国文明对时间的初步理解与探讨。天干有十个,分别为:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支有十二个,分别为:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

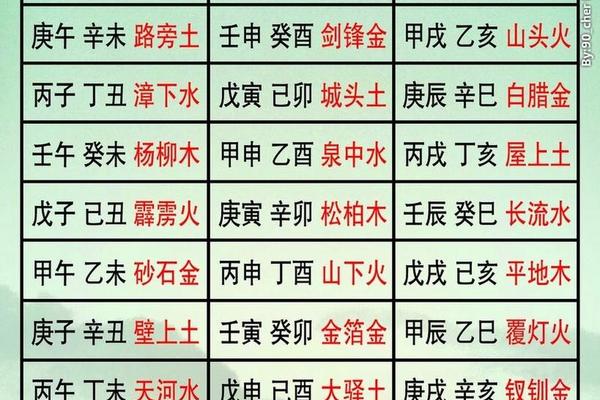

天干与地支组合的方式为“天干与地支相配”,形成了六十个不同的组合,这就是我们今天所称的“六十甲子表”。通过这种组合,古人能够精准地记录时间、制定日历,并进行天文、农业等方面的预测。天干地支表的发明与使用,反映了古人对自然规律的深刻理解,也奠定了中华文化的时间观念基础。

六十甲子表的文化意义

六十甲子表是天干地支相结合的结果,它的文化意义深远,涵盖了中国古代的天文、地理、历史、哲学等多个方面。六十甲子表的每一组合都象征着一种天人合一的宇宙观。在古代中国人看来,天干地支不仅是时间的标记工具,更是天地变化、阴阳五行与自然规律的体现。例如,“甲子”是六十甲子中的第一个组合,“甲”代表木,“子”代表水,这一组合象征着木生水、万物生长的过程,体现了天地自然的相互作用。

六十甲子表也与中国的五行学说紧密相关。五行学说认为世界上的一切事物都可以归类为金、木、水、火、土五种基本元素,而天干地支则通过木、火、土、金、水的配合来体现这一学说。每一对天干和地支都分别对应五行的一个元素,这不仅帮助古人理解自然界的变化,也为中国古代的命理学和占卜学提供了理论基础。

六十甲子表在命理学中的应用

在中国传统文化中,命理学是与天干地支紧密相关的重要学问。通过对出生年、月、日、时的天干地支组合进行分析,命理学家可以推算出一个人的命运走向。六十甲子表的每一个甲子周期都有独特的阴阳五行属性,命理学家通过分析这些属性来推算出个人的命运、性格、运势等。命理学中的四柱八字便是依据天干地支的组合来进行分析的。

例如,如果一个人的八字中出现了“甲子”这一组合,那么其命理特征可能与木和水的元素有关,表现出生命力旺盛、适应能力强等特点。通过对六十甲子的理解,命理学家可以进一步预测一个人一生中的重大事件、健康状况及事业发展等,具有极高的文化价值和实际意义。

六十甲子表与农历的关系

农历是中国传统的历法,它是以天干地支为基础建立起来的。六十甲子表是农历年份的重要标记,整个农历年循环便是以六十甲子为一个周期来进行记录的。每一年都有一个对应的天干地支组合,通过这个组合来标记年份。这一标记系统的运用,帮助古代中国人民精准掌握了自然规律,合理安排农业生产、节令习俗及重要节庆活动。

每一个天干地支的组合在农历中都有其特定的象征意义。例如,甲木是春季的代表,乙木则是初春的象征,而寅月对应着木旺的季节。农历中的每一段时间,不仅仅是一个简单的年份,它承载着丰富的自然变化与文化内涵。

六十甲子表与节令的关系

六十甲子表与节令之间有着密切的联系。中国传统的节令是根据天干地支的组合与季节变化来设定的。每一个节令的变化,都与天干地支的循环关系密切相关。例如,在传统的二十四节气中,每一个节气的到来,都与特定的天干地支组合相呼应,从而形成了完整的农时和天文现象。

例如,“春分”节气通常与天干“乙”和地支“卯”对应,而“夏至”节气则多与天干“丁”和地支“午”相配。这些组合不仅反映了季节的更替,也帮助古人更好地规划农事活动,进行生产安排,形成了独特的“天时”概念。

甲骨文天干地支表的现代价值

尽管天干地支体系起源于古代,但它在现代社会中依然保有重要的文化价值。今天,天干地支不仅在传统节日中发挥作用,例如春节的生肖、重阳节等,还在现代的命理学、占卜学中得到广泛应用。许多现代人依旧信仰八字命理学,依托天干地支分析人生的各个方面。

天干地支的哲学内涵和五行思想,也深深影响了中医、风水、易学等传统学科。现代学者和文化爱好者依然从中汲取智慧,探索人与自然、宇宙之间的关系。

天干地支体系不仅是中国古代文化的重要遗产,它的影响也渗透到了现代社会。无论是在命理学、农历、节令,还是在哲学思想与文化传统的传承中,六十甲子表都发挥着独特的作用。通过对甲骨文天干地支表的学习和研究,我们可以更加深入地理解中国古代文明的智慧,并将其融入到现代生活中。