天干地支气候周期与地球气候周期:神秘的气候韵律

气候的变化一直是人类历史中最为关注的话题之一。从最初的农业社会到现代化城市的蓬勃发展,气候的规律对人类生存和发展起着决定性作用。不同于传统的科学气候模型,天干地支气候周期与地球气候周期的结合则展现了一个神秘而深刻的规律。这一结合不仅是中国古代智慧的结晶,也为我们提供了一种全新的视角来理解气候的长期变迁。

天干地支气候周期是指通过天干地支的组合规律来推算气候变化的周期性,这一概念起源于中国古代的天文与历法体系,而地球气候周期则通过现代科学的角度分析地球气候的变化趋势。将二者结合,能够为我们提供更多的视角去探讨气候的周期性变化。这篇文章将详细探讨天干地支气候周期与地球气候周期的关联性、周期特征、以及它们对我们生活的深远影响。

天干地支的基本构成

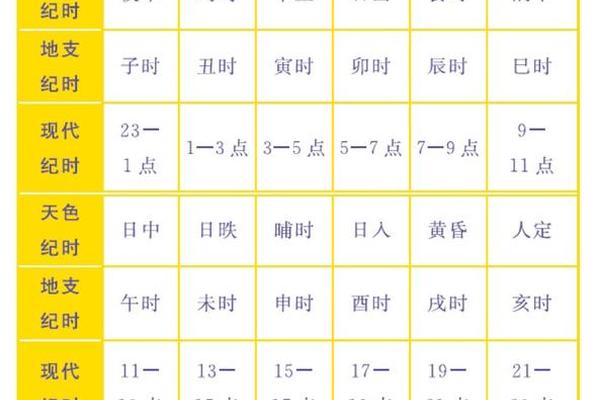

天干地支作为中国古代传统的计时系统,至今已有几千年的历史。天干由十个元素组成,分别是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支则由十二个元素组成,分别是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。天干与地支相互配合,形成了一个60年为一轮的循环。这一循环的应用不仅仅限于命理学和历法的计算,它在中国古代气候学中也有着极为重要的地位。

天干地支气候周期的理论认为,每60年的周期中,气候会呈现一定的规律性变化。每一个天干地支组合的年份都有其特定的气候特征。例如,甲子年、乙丑年等年份对应着不同的气候状态,这些周期的变化反映出气候的多样性与复杂性。

天干地支与气候变化的关联性

天干地支气候周期与地球气候周期的结合为我们提供了一个新的思考框架。根据中国古代的天文与气象学说,每60年为一轮的天干地支气候周期与地球的自然气候周期存在一定的重叠性。例如,某些天干地支的年份与地球的气候极端现象如厄尔尼诺或拉尼娜现象相契合,显示出地球气候周期的某些规律。

通过对比历史气候记录与天干地支的配合,气候学家发现某些特殊年份,如“甲子年”或“戊午年”,往往伴随着较为显著的气候异常现象,可能是全球变暖的前兆,或者是一些气候转折的标志。这些现象反映出天干地支气候周期与地球气候周期的互动作用,是天文学、气象学和环境科学结合的产物。

天干地支与自然灾害的关系

天干地支气候周期不仅能帮助我们理解气候变化的规律,还能为预测自然灾害提供一种思路。中国古代气象学认为,天干地支的不同组合会影响到降水量、气温变化、风力的强度等气候要素的变化,进而导致不同类型的自然灾害。通过对比历史上的灾难年与天干地支的年份配对,气候学家能够预测某些年份可能会有较高的自然灾害发生几率。

例如,某些天干地支的年份可能意味着更强烈的风暴、洪水或旱灾,这为古代人民提供了应对气候灾难的依据。在现代,气象学家也开始尝试结合这一传统智慧,探讨如何通过天干地支与气候数据相结合,更准确地预测灾害的发生与周期性特征。

地球气候周期与天干地支的契合

地球气候周期一般指的是全球气候系统在长期尺度上的变化,包括冰期与间冰期的交替,以及气候变化的其他长周期现象。与天干地支气候周期的结合,不仅揭示了地球气候在不同时间尺度上的多样性,还为我们提供了更多的工具去理解气候变化。

地球气候周期的研究表明,气候并非一成不变,而是呈现出周期性的波动。这与天干地支的60年循环相呼应。例如,地球气候经历的变化,如温度的波动,往往与特定的天干地支年相吻合,这为研究全球气候变化提供了一个多维度的视角。通过对这些周期性规律的研究,我们可以更加精确地预测未来气候的走向。

天干地支气候周期对农业的影响

农业社会深受气候变化的影响,天干地支气候周期在中国古代农业生产中有着举足轻重的地位。通过对不同年份的天干地支组合进行观察,古人能够预测气候变化,进而调整农业生产的时间和方式。例如,某些年份可能出现较长时间的干旱或降水偏少,古代农民便会根据这一信息合理安排灌溉或收割计划,避免遭受自然灾害的困扰。

天干地支气候周期与地球气候周期的结合也可以为现代农业提供重要启示。随着全球气候变化的加剧,理解天干地支气候周期的规律性,对于农业的可持续发展具有重要意义。现代农业也可以借助这一周期性规律,制定更为科学的种植计划,优化水资源的使用和作物的生产周期。

天干地支与地球气候周期的结合

天干地支气候周期与地球气候周期的结合为我们提供了一个从古至今、从东方到西方的新思维框架。这一结合不仅揭示了古代智慧在气候研究中的独特价值,也为现代科学提供了新的视角。通过理解这一气候周期的规律,我们能够更好地应对全球气候变化带来的挑战,保护我们的家园,推动农业、经济、环境等多方面的可持续发展。

气候变化是一项长期的、复杂的课题,而天干地支气候周期的独特视角无疑为这一问题的研究增添了新的维度。未来,随着科学技术的不断发展,天干地支气候周期与地球气候周期的结合将为气候预测、自然灾害防治、农业发展等领域提供更加精准和有效的解决方案。