摘要:

天干地支是中国古代用来表示年份、月日时等的传统纪年方法,是中华文化的一部分,至今仍在许多领域使用。年号作为一种纪年方式,广泛应用于中国历史中的朝代更替、帝王即位等事件。年号的计算与天干地支的结合息息相关,这种方法不仅是对历史的记载,也是对宇宙循环的反映。本文将深入探讨天干地支与年号的关系,并详细介绍如何通过天干地支来计算年号,揭示其在公元年份中的应用方式。

天干地支的起源与构成

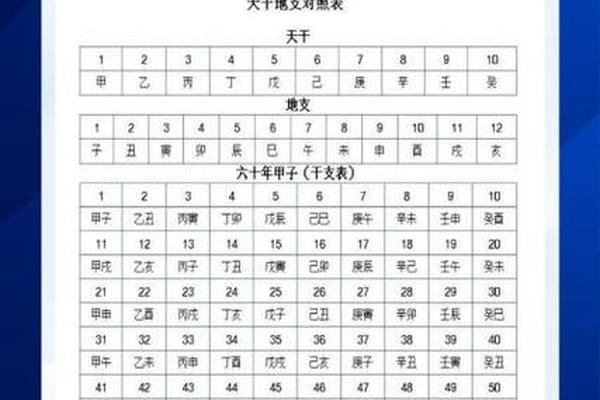

天干地支的起源可以追溯到几千年前的中国古代,是中国传统的时间计算体系。天干和地支分别有十个和十二个,它们在古代的使用非常广泛,涵盖了日期、时辰、年份等多个方面。天干指的是十个符号:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支则是十二个符号:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。天干和地支的结合不仅用于时间的记录,也反映了中国古代的宇宙观与五行理论。

天干地支是通过轮回的方式运作的,即天干每十年一轮回,地支每十二年一轮回。两个系统的结合创造出了六十年的一个周期,这个周期被称为“六十甲子”。例如,第一年的天干是甲,地支是子,第二年则是乙丑,依此类推,直到六十年一轮回,重新回到甲子。

天干地支与年号的关系

天干地支与年号的关系密切,年号的使用是天干地支系统应用的一种延续。中国历史上大多数帝王即位时,都会定下一个年号,用来标示他们的统治年代。年号的选择通常有特定的意义,代表着新朝代的开始,或是皇帝的一种政治意图。在某些情况下,年号也与天干地支的对应关系相联系。

例如,公元 618 年的唐朝建立后,李渊定年号为“武德”,这时的天干地支是“戊辰年”,而“戊辰”正好对应了这一年的天干地支。年号与天干地支之间的映射关系,使得每一年的具体年份和年号可以更好地联系起来。在一些特殊的历史时期,年号的计算还与天干地支的规律相契合,形成了某种循环的象征意义。

年号与天干地支的计算方法

天干地支的计算方法实际上是将天干和地支的循环周期进行组合。具体来说,天干和地支是通过相互搭配来表示年份。假设从公元 1 年开始,天干地支的配对会依照十年一个天干和十二年一个地支的规律不断地循环。

以“甲子年”为例,甲代表的是天干中的第一个,子则是地支中的第一个。这个“甲子”年份的开始点是公元前2637年,当时的天干地支组合就是“甲子年”。之后,每隔十年,天干就会变换一次,而每隔十二年,地支则会轮换一次。通过这样的天干地支组合,便能够准确计算出一个年号对应的公元年份。

通过这个计算方法,天干地支为每一年提供了一个标识符。每个年号与天干地支的配合,能够帮助我们准确找到历史上任何一年的年号和具体的公元年份。

如何确定公元年号的对应天干地支

要确定某一公元年号对应的天干地支,可以通过对天干地支的周期进行推算。我们需要确定“甲子年”的起始年份,这一时间点通常是公元前2637年。在此基础上,所有年份的天干地支都是从“甲子年”开始进行的计算,按每十年一个天干、每十二年一个地支的规则进行推算。

假设你想知道某一年的天干地支,可以先计算出它距离“甲子年”有多少年,再根据这个差距来计算该年份的天干地支组合。例如,公元2025年距离“甲子年”已经过去了2662年,我们就可以通过计算得到2025年的天干地支组合。

在确定天干地支的还能得出该年对应的年号。如果这个年份是某个朝代或皇帝在位时的年份,就可以通过历史记录查找年号。

天干地支与历史年号的变迁

中国历史上,不同的朝代有不同的年号,年号的制定往往与当时的政治背景、天文现象或皇帝的意图紧密相连。例如,汉朝的年号“光武”标志着汉朝的复兴,而唐朝的“贞观”则是唐太宗时期的盛世象征。每一个年号的背后,都承载着不同的历史意义和文化寓意。

年号的选择往往具有深刻的政治意义。皇帝通过年号传递着自己对于国家的愿景或治理理念,同时也为历史提供了一种清晰的时间框架。天干地支与年号的配合,能帮助我们准确地了解历史事件的发生年份,以及每一个朝代更替的具体时间。

总结与展望

天干地支与年号的计算方法是一种古老且复杂的时间纪年方式,它不仅仅是对年份的简单标记,更深刻地反映了中国古代对宇宙规律的理解和对历史的记录方式。通过天干地支的规律,我们可以准确计算出每个年号对应的公元年份,也能够追溯到历史的每一个重要时刻。天干地支不仅是时间的工具,它还体现了中国文化的博大精深。随着历史的演变,天干地支继续在日常生活中发挥作用,成为了中国传统文化的宝贵遗产。