天干地支,是中华文化中极具历史意义和独特性的一部分,它不仅在古代社会中扮演着重要角色,至今依然在我们的日常生活中有所体现。从传统的农历到现代的八字命理,天干地支都是理解中国文化和历史的重要工具。本文将深入探讨天干地支的构成、起源、演变及其在现代生活中的应用,尤其是天干地支的拼音。

文章摘要

天干地支是中华传统文化中的时间计量系统之一,广泛应用于古代的天文历法、民俗风俗及命理学等领域。其构成由“天干”与“地支”两个部分组成,共有十个天干与十二个地支,二者的组合用来表示年份、月份、日期等。天干地支在古代的意义不仅限于时间的标记,还涉及到五行、阴阳等哲学理念。文章将详细介绍天干地支的拼音及其组成规则,并探讨天干地支在现代社会的文化价值和实际应用。

天干地支的构成与拼音

天干地支的构成可以追溯到古代的天文历法和文化习俗。天干由十个元素构成,依次为:甲(Jiǎ)、乙(Yǐ)、丙(Bǐng)、丁(Dīng)、戊(Wù)、己(Jǐ)、庚(Gēng)、辛(Xīn)、壬(Rén)、癸(Guǐ)。而地支则有十二个,分别是:子(Zǐ)、丑(Chǒu)、寅(Yín)、卯(Mǎo)、辰(Chén)、巳(Sì)、午(Wǔ)、未(Wèi)、申(Shēn)、酉(Yǒu)、戌(Xū)、亥(Hài)。天干地支的拼音不仅有助于我们更好地发音,还体现了汉语的音韵规律。

天干与地支相结合,可以形成60种不同的组合,表示一种循环周期,这个周期被称为“干支纪年”。这些组合在中国传统文化中有着丰富的象征意义和应用,尤其是在八字命理中,干支的配对被用来分析一个人的命运和运势。

天干地支与五行的关系

五行理论是中国古代哲学中的重要组成部分,它涉及木、火、土、金、水五种元素的相生相克。在天干地支系统中,每个天干与地支都与五行有所联系。具体来说,天干的每一位都与五行的一个元素相对应。比如,甲和乙属于木,丙和丁属于火,戊和己属于土,庚和辛属于金,壬和癸属于水。这些五行的关系在命理学中用于分析人的性格特征、运势变化等。

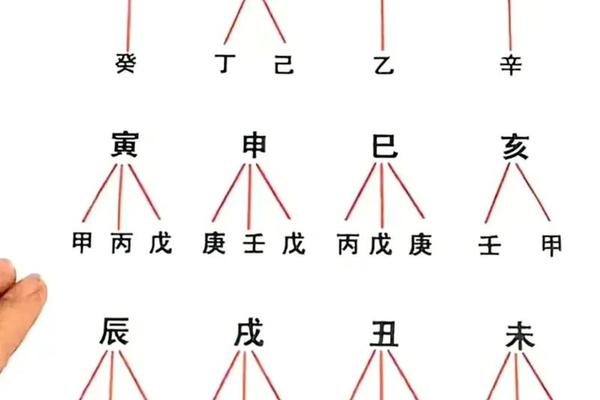

地支同样与五行息息相关,但它的对应更加复杂。地支中的每一个支都有与之相关的五行属性,地支也涉及到藏干,即地支中隐藏着天干的属性。通过天干和地支的五行对应关系,可以推测出各种自然现象和人的行为表现。

天干地支在命理学中的应用

天干地支在中国传统的命理学中具有极其重要的地位,尤其是在八字命理学中,天干地支的相互作用被用来分析一个人的命运、运势和性格特点。八字命理学是根据一个人出生的年、月、日、时四个时间点的天干地支组成的八个字,通过分析这些字的五行相生相克关系,来推测人的一生。

八字命理学中,天干地支的相合、相冲、相刑等关系决定了一个人的运势吉凶。比如,天干相合意味着能够互相支持,地支相冲则可能意味着冲突和挑战。通过精确的分析,命理师能够推算出人的命运走势,包括健康、财富、婚姻等方面。

天干地支在农历中的应用

天干地支的组合不仅用于命理,还广泛应用于中国的农历系统中。农历的年份是以天干地支的组合来命名的,这种命名方式延续至今。每一年都有一个天干和地支的组合,比如2024年是甲辰年,2025年是乙巳年。通过这种组合方式,不仅可以追溯历史上的年份,还能结合五行和阴阳的理论来判断当年的气候、社会事件等。

在农历中,天干地支不仅与年份相关,地支还与十二生肖挂钩。每个地支都代表一个生肖动物,如子代表鼠,丑代表牛等。生肖与天干地支的配合,对中国人来说,具有深刻的文化意义。它影响着节令、节气等自然规律的运作。

天干地支与传统节令的关系

中国传统节令也与天干地支息息相关。中国的二十四节气,虽然是根据太阳的运行轨迹来划分的,但其名称和安排上也和天干地支有着一定的联系。比如,“立春”作为节令的开始,每年都与一个特定的天干地支组合相关。农历的月份与天干地支也有密切关系,节气的变换在天干地支的指导下,展现了中国古代对自然规律的深刻理解和精准把握。

天干地支及其拼音不仅是古代社会的时间与命运标尺,也融入了五行、阴阳等哲学思想,深刻影响了中国人的生活方式。无论是在命理学、农历还是传统节令中,天干地支都扮演着不可或缺的角色。它们是中华文化的瑰宝,承载着悠久的历史和深厚的文化底蕴。对于我们现代人而言,了解天干地支的基础知识,不仅有助于我们更好地理解传统文化,也能为我们带来对生活和命运的全新视角。