在中国的传统文化中,天干地支系统不仅仅是用于记录年份、月份、日期、时辰的工具,它还与人们的日常生活、气候变化、节令安排紧密相关。特别是天干地支与月份的对应关系,代表了一个非常重要的时间框架,指引着农事活动、节令变化乃至人们的情绪和命运走向。本文将详细探讨月天干地支以及天干地支对应的月这一重要的时间概念,并通过不同的方面解析其背后的文化与哲学思想。

月天干地支的基本概念

月天干地支是指用天干地支的方式来对应月份,是一种由中国古代历法演变而来的时间管理方法。在这一体系中,天干和地支结合,每个月都有特定的天干地支与之相对应。例如,正月与甲子相对应,二月与乙丑相对应,依此类推。

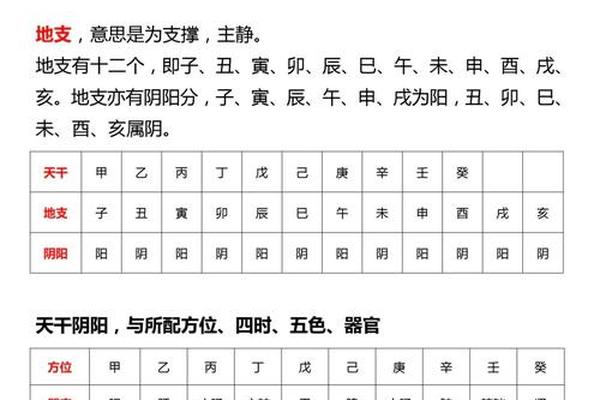

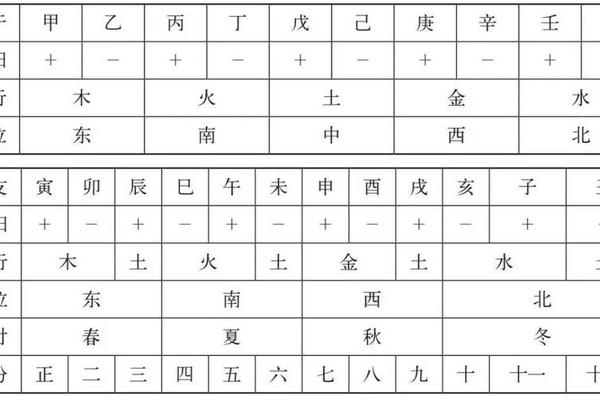

天干地支系统的基本构成是由10个天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)和12个地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)组成。天干与地支组合后可以形成60种不同的组合,每种组合代表着一种独特的能量和象征意义。天干地支对应的月份不仅仅是一个时间单位,它还寓意着自然界的变化、天时地利的结合以及人们生活的节奏。

天干地支与月份的关系

在天干地支的组合中,每个月份都对应着特定的天干与地支。正月的甲子,二月的乙丑,三月的丙寅,四月的丁卯,等等,这些月份的变化带来了不同的气候特征和生物节律,也影响着人的健康和情绪。天干地支的安排并非偶然,而是古代人通过观察自然界的变化、天象与地理环境的互动,结合五行理论、阴阳五行学说,所总结出的自然规律。

每个天干与地支组合的月份,不仅仅是一种时间标识,还反映了该月份的气候特征。例如,甲子代表春季,乙丑则带有一些温暖、湿润的气候特征,这对于农事活动有着指导作用。天干地支的每一个组合都与五行(金、木、水、火、土)相联系,从而影响不同的农业活动和民间风俗。

月天干地支与五行的关系

五行学说是中国古代哲学的核心之一,认为宇宙万物都可以归为金、木、水、火、土五种元素,而这些元素之间相生相克,构成了一个动态平衡的系统。天干地支与五行的对应关系非常紧密,每个天干与地支都与五行中的一种元素对应。

例如,甲乙属木,丙丁属火,戊己属土,庚辛属金,壬癸属水。每个月的天干地支组合,不仅仅影响天气和气候,还会根据五行的属性影响当月的农作物生长、动物繁殖以及人的情绪和健康。理解月天干地支的五行属性,不仅帮助人们了解自然界的变化,也能为人们的生活提供许多实际指导。

月天干地支与农事节令

在传统的农业社会中,天干地支与月份的对应关系密切影响着农事的安排。每个天干地支的月份,都代表了一个特定的节令和农事活动。例如,甲子月代表的是春耕时期,二月的乙丑则是播种的最佳时机。随着月份的推移,天干地支的变化带来了不同的气候条件,这对于农业生产至关重要。

在古代的农民心中,天干地支不仅仅是一个抽象的时间标尺,更是了解自然规律、进行农事规划的重要依据。通过天干地支与月份的对应,农民可以预知天气变化,合理安排播种、耕作、收获等工作,从而确保农业生产的顺利进行。

月天干地支与人的命运

天干地支不仅影响大自然的变化,还与人的命运息息相关。传统的命理学说中,天干地支代表了个人命运的不同层面。根据个人出生的天干地支,命理师能够分析一个人的性格、事业、财富、婚姻等方面的运势。

而天干地支与月份的结合,也在这一命运体系中发挥着重要作用。每个月的天干地支都可能对出生在该月的人产生特殊的影响。例如,甲子月出生的人,可能性格刚毅,富有进取心;而乙丑月出生的人,可能更加踏实、稳重。这种命理学的解释为许多中国人提供了关于生活和命运的深刻洞察。

月天干地支与节令习俗

除了农业生产和命理学的影响,天干地支与月份的对应关系还对中国传统节令和民俗习惯有着深远的影响。不同的天干地支月份通常会伴随着不同的节庆活动和习俗。例如,正月的甲子月常常与春节相关联,这是中国最重要的传统节日之一。农历二月乙丑月,则是祭祖、踏青、扫墓等习俗的高峰期。

这些节令习俗不仅仅是为了庆祝节日,更是与当月的天干地支能量相呼应,通过特定的仪式和活动来调和天地之气,增强人们的运势和健康。每个天干地支的月份,都有其独特的文化内涵和社会意义。

月天干地支及其对应的月份不仅仅是古代人用来记录时间的工具,更是一种深刻的哲学和文化体系。它与天文、气候、农事、命理、习俗等多个方面紧密相连,体现了中国古代人民对自然规律和宇宙哲理的深刻洞察。通过了解月天干地支及其对应的月,我们不仅可以更好地理解古代文化,也能从中汲取智慧,为现代生活提供参考。