摘要

针灸作为传统中医的重要组成部分,已经有几千年的历史。其通过调节身体内的气血流动,促进健康或治疗疾病。针灸中的“天干地支”理论以及“十二针灸口诀”是其中非常重要的部分,它们通过与人体的阴阳、五行、气血等相结合,进一步提高了针灸治疗的精确性和有效性。这篇文章将从多个方面对针灸天干地支及“十二针灸口诀”进行深入解析。通过详细阐述其背景、原理及应用,帮助读者更好地理解针灸这一古老且神秘的治疗方法。

一、天干地支的基本概念

天干地支是中国传统文化中重要的时间和空间表达方式,它起源于古代的天文学与历法。天干共有十个,分别为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支则有十二个,分别为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。这些天干地支不仅仅用于记录时间和日期,更重要的是,它们和五行理论(木、火、土、金、水)及阴阳学说相结合,构成了古人对自然界和人体的理解。在针灸治疗中,天干地支可以用来指导经络的选取与刺激。

在针灸中,天干代表着阳性力量,地支则代表着阴性力量。通过合理的运用天干地支,针灸师可以更好地理解病人的体质状况,精准选择对应的治疗穴位与方法。例如,“甲木”可以对应肝脏相关的经络,“乙木”则能调节脾胃等脏腑功能。

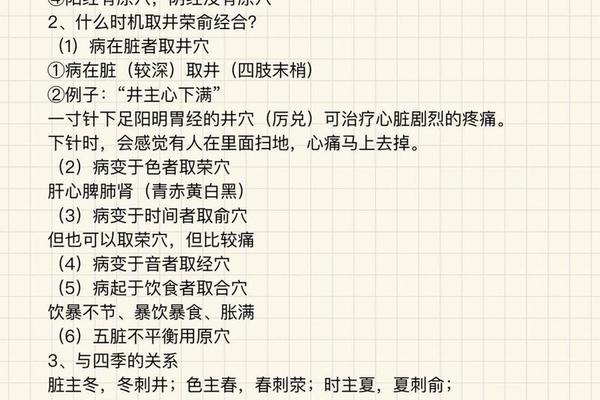

二、“十二针灸口诀”的由来与意义

“十二针灸口诀”是古代针灸学中的一项重要经验总结,它通过口诀的形式,简洁明了地总结了针灸施治的原则。这些口诀将天干地支与五行理论结合,指导针灸师在临床治疗时更加精确和高效地运用经络与腧穴。例如,“甲木”对应肝经,“乙木”对应脾经,而“丙火”则对应心经。每一个天干地支的组合都代表着特定的五行属性及其相应的经络作用。

在这些口诀中,针灸师可以根据患者的症状和体质,选择合适的天干地支来调节气血,从而达到平衡阴阳、调和五行的效果。通过这套口诀,古人能够更有效地治疗各种疾病,尤其是在调节内脏功能和疏通经络方面,展现出了巨大的临床价值。

三、天干地支与人体脏腑的关系

天干地支的运用,不仅限于时间和空间的表达,它们在针灸中的应用,特别是与人体脏腑的关系,深刻影响了治疗的效果。每个天干地支与人体的五脏六腑有着密切的联系,具体来说:

- 甲木:对应肝脏,主疏泄,调节气机;通过调节肝气,针灸可以帮助缓解情绪波动、消化不良等问题。

- 丙火:对应心经,主血脉,调节心脏功能;适用于治疗心悸、失眠等症。

- 戊土:对应脾脏,主运化;通过调节脾气,改善消化吸收,缓解食欲不振、腹胀等症。

- 庚金:对应肺脏,主呼吸;通过调节肺气,适用于感冒、咳嗽等症状。

- 壬水:对应肾脏,主藏精;肾气虚弱的患者可通过针灸调节,改善肾功能和免疫力。

通过天干地支的调配,针灸师能够对症下药,调和脏腑功能,达到促进健康、治疗疾病的效果。

四、天干地支与经络的应用

在针灸治疗中,经络的选择至关重要,而天干地支为选择正确的经络提供了理论支持。天干地支和人体经络的关系密切,常常根据五行和阴阳的理论来决定治疗的经络。例如:

- 甲木:在调节肝经时,可通过针刺肝俞、太冲等穴位,疏通肝气,缓解肝气郁结。

- 丙火:通过刺激心经的腧穴,如神门、少府等,调节心脏的气血,改善失眠和心悸等问题。

- 戊土:通过脾经的腧穴,如足三里、三阴交等,来调节脾气,改善消化不良等症。

- 壬水:肾经的腧穴,如肾俞、太溪等,通过针刺肾脏的经络,促进肾气的补充和调节。

通过天干地支的匹配,针灸师可以精准选取不同的经络进行治疗,达到最好的疗效。

五、如何利用“十二针灸口诀”来指导治疗

在实际治疗中,针灸师需要综合患者的症状、体质、病史等因素,结合“十二针灸口诀”中的规律,来选择适合的治疗方法。例如:

- 甲木肝经:如果患者表现为情绪波动大、肝气郁结等症状,可以运用“甲木”的特点,通过刺激肝经的腧穴来疏通肝气,缓解情绪压力。

- 丙火心经:如果患者有心悸、失眠等症状,可以运用“丙火”的特点,通过调节心经的腧穴来安抚心脏,恢复正常的心律。

这种依据“十二针灸口诀”来选择治疗方案的方法,能够帮助针灸师在繁杂的症状面前迅速找到症结所在,并作出针对性的治疗。

六、结语:针灸天干地支与“十二针灸口诀”的未来

天干地支与“十二针灸口诀”无疑是针灸学中极为重要的部分,它们使得针灸治疗不仅仅停留在一种简单的经验总结上,而是上升为有理论支持的精密学问。未来,随着现代医学技术的发展,针灸的理论体系会更加完善,天干地支与“十二针灸口诀”的应用将会得到更广泛的实践和研究。对于患者来说,针灸治疗不仅是缓解病痛的一种方式,更是促进身心健康、调节体质的有效手段。而对于针灸师来说,深入理解天干地支及其与脏腑、经络的关系,将大大提高临床治疗的成功率,为更多患者带来福音。