天干地支,作为中华文化的重要组成部分,承载着深厚的历史和哲学思想,尤其在中医理论中,它们具有不可忽视的作用。从人体的脏腑功能到四季变化,从疾病的诊断到治疗方法,天干地支在中医中扮演着至关重要的角色。本文将从天干地支的基本概念、它们如何影响人体健康、如何与五行学说结合等多个方面,为您详细解读天干地支在中医中的应用。

天干地支的基本概念

天干地支源于古代中国的历法系统,是对自然现象和社会活动的总结。天干有十个,地支有十二个。天干代表了宇宙的基本元素,地支则与地理、季节、时间等紧密相关。在中医中,天干地支不仅用于推算时间、季节变化,还被用来对人体的健康状态进行分析。

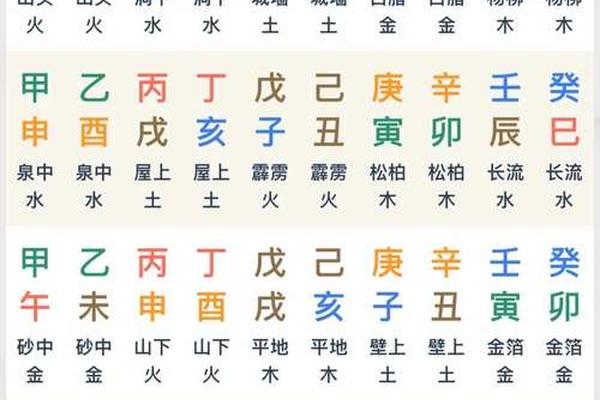

天干从甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸依次排列,每一个天干都有其独特的属性和象征意义。地支则由子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥组成,每个地支对应不同的动物、季节及其气候特征。在中医的脏腑学说、气血理论以及四诊法中,天干地支的影响无处不在。

天干地支与五行学说的关系

五行学说是中医理论的核心之一,而天干地支与五行的结合更是中医诊疗的基础。五行分别是木、火、土、金、水,每一行都与某些天干和地支紧密相联。天干中的甲、乙代表木,丙、丁代表火,戊、己代表土,庚、辛代表金,壬、癸代表水。地支中的寅、卯、辰与木相关,巳、午、未与火相关,戌、酉、申与金相关,亥、子、丑与水土相关。

通过这些天干地支的搭配,中医师可以通过一个人的体质、性格和四季变化的影响,来推测其五行的平衡或失衡,进一步判断其健康状况。比如,一个体内木气过旺的人,可能会有肝脏方面的问题;而火气旺盛的人,可能容易上火,出现心火过旺的症状。

天干地支与季节变化

在中医理论中,季节变化对人体的健康至关重要。天干地支在季节和五行之间的关系帮助中医师准确判断体内的变化。地支与四季的对应关系尤为重要:寅、卯、辰与春季相对应,夏季则与巳、午、未相关,秋季与申、酉、戌相对应,冬季与亥、子、丑有关。

随着季节的变化,人体的生理状态也会随之改变。春季是木气旺盛的季节,容易出现肝火上升的症状;夏季则是火气最旺的时候,常见的疾病包括心火过旺、口舌生疮等;秋季金气最盛,容易出现肺部问题,干燥和咳嗽等症状;冬季水气最重,人体容易感到寒冷、关节僵硬等。通过天干地支与季节的关系,医生可以在四季交替时,为患者提供个性化的健康调理建议。

天干地支在诊断中的应用

在中医诊断中,天干地支常常被用来推测疾病的根源。通过观察患者的天干地支属性,医生可以判断其体内五行的失衡,并据此制定相应的治疗方案。例如,如果患者的天干属火,而地支属木,那么可能意味着其身体存在肝火旺盛的情况,治疗时需要通过清热解毒、疏肝理气等方法来调节。

天干地支还与八字命理紧密相关,很多中医师会结合八字命理分析患者的身体状况。通过分析出生时间对应的天干地支,医生能够判断个人的体质类型、健康趋势,进而为患者提供更有针对性的治疗方案。

天干地支与脏腑学说的联系

天干地支与中医的脏腑学说也有着紧密的联系。中医理论认为,人体有五脏六腑,每一脏腑都与五行相对应。天干地支的变化能够反映出不同脏腑的健康状态。比如,木代表肝,火代表心,土代表脾,金代表肺,水代表肾。这些五行的变化直接影响着脏腑的功能。

当五行之间的平衡被打破时,脏腑的功能也会受到影响,导致各种疾病的发生。天干地支在脏腑学说中的应用,帮助中医医生通过细致的脉诊、舌诊等手段,结合患者的天干地支和五行属性,判断其脏腑是否处于失衡状态,从而制定适合的治疗方案。

中医如何利用天干地支调理体质

中医认为,每个人的体质都有其独特的五行属性,天干地支的变化与体质的调理息息相关。通过天干地支的分析,医生可以为患者提供量身定制的调理方案。例如,如果一个人的五行中木元素过于旺盛,可能会导致肝气不舒、情绪波动较大等问题,中医师可以通过草药、针灸等方法来疏通肝气,调和五行。

通过长期的五行调理,中医能够帮助患者恢复体内的平衡,从而促进健康。在日常生活中,根据天干地支的变化调整饮食、作息等习惯,也可以有效提高身体的免疫力,预防疾病的发生。

天干地支作为中医理论中不可或缺的部分,它不仅帮助中医师理解和分析疾病的本质,还为个性化治疗提供了坚实的理论基础。通过天干地支与五行学说、脏腑学说等理论的结合,中医能够为患者提供更为精准的诊断与治疗方案。在现代社会,尽管科技发展迅速,但天干地支在中医中的应用依然具有重要的价值,值得我们深入研究和学习。