天干地支和天文之间的关系,体现了古人对于宇宙运行规律的深入思考。天干地支不仅仅是古代用来记录时间、季节和命理的重要符号,它们与天文现象的关联也揭示了古人如何通过天体的运动来推测自然界和人类社会的变化。这种文化和天文的融合,跨越了多个世纪,展现了古人对宇宙奥秘的探索精神。本文将从多个角度探讨天干地支与天文的关系,揭示它们之间的深刻联系及其对古代社会的影响。

一、天干地支的基本结构与天文时间体系

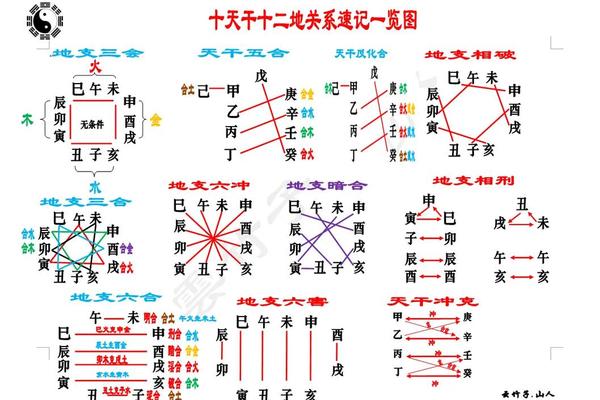

天干地支是由十个天干和十二个地支组成的记时系统。天干包含甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,这十个元素每年、每月、每天、每小时循环一次。地支则由十二个生肖符号组成,分别对应鼠、牛、虎、兔等,每个地支也象征着一年中的某个阶段,如子对应冬季、午对应夏季等。

在天文学中,天干地支的循环方式与太阳、月亮、星星等天体的运动密切相关。天干地支的每一轮循环大致对应着地球的自然年度运行或月球的周期变化。例如,甲子年开始时,天干和地支的排列就标志着一个周期的开启。这种联系表明,天干地支不仅仅是地面上的时间工具,它们深深植根于天文观察和星象的变化中。

天文的日月星辰循环与地支的某些象征也存在同步关系。例如,地支中的“寅”在占星学上常与春季和东方太阳升起的方向联系在一起,而这些天文现象也反映了地球公转轨道的周期性变化。通过对天干地支和天文现象的对比,可以更深入地理解古人如何通过天文现象推演出一个系统化的时间序列。

二、天干地支与太阳的关系

太阳是天文学中最为重要的天体之一,它的运动直接影响着地球上的季节变化。而天干地支则反映了这一变化的周期性。特别是在古代中国,太阳的运行与天干地支的组合密切相连,地支与太阳的每次交替都代表着不同的气候和农耕周期。

例如,地支中的“午”代表的是夏季,而天干中的“丁”与“丙”则常与炎热的夏季有关。太阳的黄经在这一段时间内的变化,恰恰反映了地球在公转轨道上与太阳相对位置的变化。天干地支的这一配对系统,不仅帮助人们确定季节,还对农业生产、祭祀活动等社会活动起到了重要的时间指引作用。

天干地支也与太阳的二十四节气紧密相连。二十四节气中的“春分”、“夏至”等节气与天干地支的排列和变化一致。古人通过观察太阳的直射角度变化,结合天干地支的时间记录,精确地划分一年中的农事周期,为农业生产提供了重要的时间指导。

三、天干地支与月亮的关联

月亮的周期性变化与天干地支也有着不可忽视的联系。月亮的一个完整周期约为29.5天,这与地支中的“子、丑、寅、卯”等时间段恰好吻合。古人通过观察月亮的盈亏变化,来推算月份、节令以及祭祀的日期。这一过程与天干地支的配对密切相关,月亮的运行周期与天干地支的对应周期重合,使得古代社会能够根据月亮的变化合理安排农业生产和民俗活动。

例如,月亮的“新月”和“满月”分别对应着不同的天干地支循环。古代的祭祀和节令安排也与月亮的盈亏周期保持一致,而这些都与天干地支相互结合形成了一个完备的天文历法体系。天干地支中某些符号的象征意义也与月亮的状态密切相关,象征着阴阳的变化。

四、天干地支与星象的联系

星象的变化对于古代天文学家来说是不可或缺的研究对象。天干地支与星座的联系,体现了古代人对宇宙万象的观察与解读。在古代中国,天干地支的组合被用来记录与天体相关的各种现象,如星星的位置、流星雨的发生等。

例如,古代天文学家通过对“紫微星”的观察,发现其变化与某些天干地支的周期性对应,从而推算出年、月、日、时的天象变化。天干地支不仅仅用来记录时间,它们还可以帮助古人预测天体的运动规律,尤其是在占星学和天象学方面,天干地支的配对被广泛应用于制定年历和预报重大天文事件。

古代天文学家通过这些天文现象的解读,也在某种程度上为人类文明提供了关于自然界规律的理论基础。而天干地支与星象的结合,更是推动了古代社会对宇宙奥秘的探索和认知。

五、天干地支与节气的关联

天干地支与中国传统的二十四节气有着紧密的联系。二十四节气反映了太阳在黄道带的运动情况,而天干地支的循环系统则为节气提供了精确的时间框架。每年、每月、每日的节气变化,都能通过天干地支的配合来精确推算。这一系统对于农耕社会的运作至关重要。

例如,春分、秋分这两个节气对应着黄道上太阳直射赤道的时刻,而天干地支的配对则帮助古人掌握每个节气的具体日期。二十四节气与天干地支的互动不仅反映了天体的运行规律,也揭示了古代农耕社会与自然节律之间的紧密关系。

六、天干地支与天文学的深刻关系

天干地支与天文学的关系,是古代文化与自然科学相结合的一个生动范例。通过天干地支的轮回系统,古人能够准确地记录时间、预测天文现象并指导农业生产。这种与天文相结合的时间观念,不仅为古代社会的各项活动提供了基础,也展示了古代天文学家对于自然界深刻的理解和精湛的观察能力。

天干地支系统不仅仅是一个简单的时间标记工具,它还是古人对天文现象深入思考的产物。通过天干地支与天文现象的紧密结合,我们看到了古代人如何通过观察天体的变化,制定出适应社会需求的时间系统,进而影响着千百年来的中国社会。