天干地支是中国古代用于记录时间、预测未来和安排社会生活的重要工具。它不仅仅是简单的“天干”与“地支”符号的结合,更蕴含着中国古人对宇宙规律、时间变化的深刻理解和对自然与人文世界的精妙观察。从早期的原始社会到封建帝国的建立,天干地支逐渐成为了记录历史、划分时序、推算吉凶的核心系统。我们将通过多维度的分析,探讨天干地支的起源、演变和形成过程,揭示这一神秘体系如何在中华文明中历久弥新。

天干地支的定义及其基础

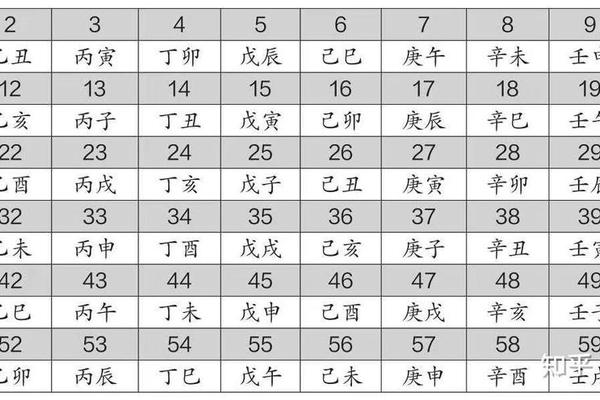

在古代中国,天干地支的运用具有极其重要的地位。天干与地支分别代表了不同的时间周期,天干有十个符号,分别为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支有十二个符号,包括子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。这两者的组合为六十年一循环,形成了古代中国的“六十甲子”时间系统。

天干地支不仅是记录年份、月日和时辰的工具,还用于预测个人命运和国家的兴衰。这一体系不仅体现了天人合一的哲学思想,也深刻影响了中国传统的历法、节令、风水、占卜等多个领域。天干与地支的配对不仅是数理上的规律,也是象征意义的组合,它们蕴藏着丰富的文化象征和哲学含义。

天干地支的起源

天干地支的起源可以追溯到中国的远古时期。最早的记载出现在《尚书》中,天干地支的概念开始渐渐明确。这一系统的形成并非一蹴而就,它是古代中国人民在长期的社会实践中逐步总结、修正和完善的结果。据考古学家的推测,天干地支的雏形可能与古代的天文观测和农耕活动密切相关。

天干最初的来源可能与古代对自然元素的理解有关。古人通过观察天体的运行,发现了宇宙中的五行相生相克的规律,并在此基础上形成了天干的十种组合。地支的形成与中国古代的生肖体系密切相关,每个地支代表着一种动物,这些动物与季节变化、气候变化、农业生产周期密切关联。

天干地支与五行学说

五行学说是中国古代哲学的重要组成部分,它包括金、木、水、火、土五种元素。五行学说与天干地支密切相关,天干中的甲、乙、丙等字分别与五行中的木、火、土等元素相对应。而地支中的寅、卯、辰等则对应不同的五行属性。天干地支的组合实际上是五行理论的具体应用,它通过周期性地循环运转来展示五行相生相克的动态关系。

这一五行的理论不仅应用于时间的计算,还深入到人类生活的各个方面,如命理学、风水学等。通过天干地支的分析,可以预测一年的吉凶,甚至为个人的命运轨迹提供指导。天干地支不仅仅是一个时间记录系统,更是一个深刻影响社会生活的哲学工具。

天干地支与阴阳哲学

阴阳哲学是中国古代哲学的另一大支柱,强调宇宙中的一切现象都是由阴与阳两种力量相互作用而形成的。天干与地支的形成和使用,同样深受阴阳学说的影响。天干中,甲、丙、戊、庚、壬等为阳干,而乙、丁、己、辛、癸等为阴干;地支中,子、寅、辰、午、申、戌等为阳支,而丑、卯、巳、未、酉、亥等则为阴支。

天干地支中的阴阳配对反映了阴阳学说的平衡与变化。通过这一系统,古人能够更加精准地把握天时地利,达到人与自然的和谐共生。例如,某些年份的天干地支组合,会被认为是“阳气旺盛”或“阴气盛重”,从而影响个人和社会的运势。这种阴阳五行相互交织的模式,使得天干地支不仅是一个历法工具,更具备了深刻的文化内涵。

天干地支与历法发展

天干地支的形成与中国古代的历法体系密切相关。古代的中国人通过长期的天文观测,发现了太阳和月亮的周期性变化,并结合天干地支的配对,逐步发展出了符合自然规律的农历。这个历法系统不仅用于计算节令,还影响了社会各方面的安排。

在中国古代,每年都有一个对应的天干地支组合,例如“甲子年”、“乙丑年”等,这些组合帮助人们识别年份、月份,甚至具体的日子和时辰。通过天干地支的循环,古代人能够准确预测节令的变化,从而安排农业生产和生活事务。天干地支的使用,使得中国古代的农耕文明能够在有序的时间框架内顺利运转。

天干地支的文化象征

天干地支不仅仅是时间的标记符号,它们在中国文化中还有着丰富的象征意义。每一个天干地支的组合都承载着中国古代人对天地自然、宇宙规律的深刻理解。例如,天干中的“甲”字象征着木元素,代表生长、活力和春天;而“癸”字则象征水元素,代表柔顺、滋养和冬天;地支中的“子”代表水,象征寒冷、智慧和夜晚,而“午”则代表火,象征热情、阳光和白天。

这些象征意义不仅体现在对自然的观察上,还深入到日常生活中,影响着中国传统的艺术、文学、风水等各个领域。天干地支的象征意义,使得这一系统在中国文化中历久弥新,依然具有重要的实践和文化价值。

天干地支的永恒价值

天干地支作为中国古代文明的重要组成部分,历经千年风雨,依然在现代社会中发挥着重要作用。从它的起源、五行理论到与阴阳哲学的结合,再到其在历法和文化象征中的运用,天干地支体现了中国古人深邃的智慧和对自然界的深刻理解。作为文化遗产,它不仅是古代中国人生活和思维的反映,也为后代提供了宝贵的思想财富。