天干地支纪年1986-1979年是什么年:从传统到现代的纪年方式

天干地支纪年,作为中国古老的纪年方式之一,深深植根于中华文化的根基中,至今仍对我们的生活、历史、风俗产生着影响。无论是在中国的传统节日、重要事件的纪年中,还是在一些预测和命理中,天干地支的使用都占有举足轻重的地位。本文将从1986年到1979年这一时间段,具体探讨天干地支纪年是如何运作的,并以1986年到1979年为例,解读每一年对应的天干地支,带领读者进入这一充满神秘和智慧的传统纪年系统。

天干地支概述

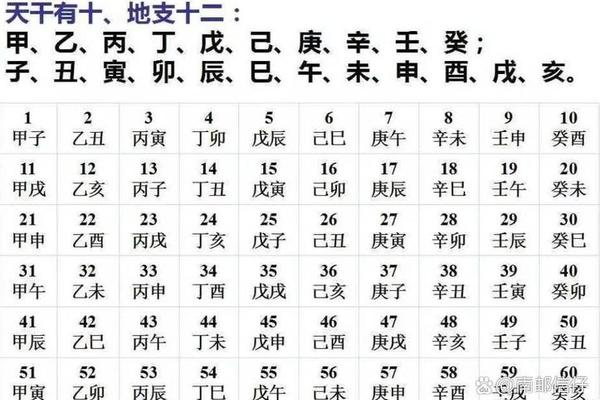

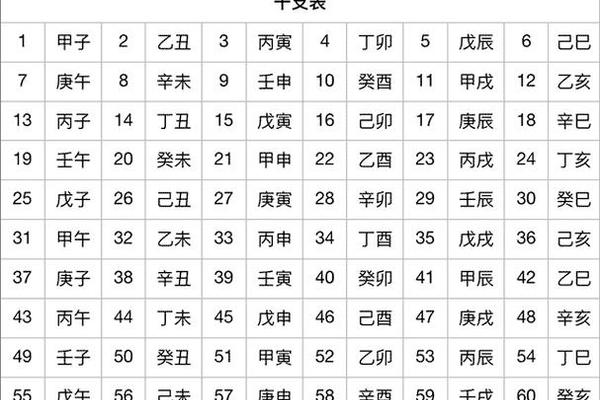

天干地支是中国传统的纪年方法之一,最早可以追溯到黄帝时期。这一纪年方法包括天干和地支两部分,天干有十个,地支有十二个,两者按一定的顺序循环排列,共同构成60年一循环的周期。天干和地支的结合,决定了年份的标记方式。例如,1986年是丙寅年,而1979年是己未年。

天干代表的是五行中的“木、火、土、金、水”五行之一,同时也和阴阳的属性相对应。地支则代表了地球的运行周期、十二生肖等自然现象。天干地支不仅仅是简单的年份标记,它蕴含着丰富的自然哲学、天地规律和中国古代的宇宙观。

1986年:丙寅年

1986年是丙寅年,其中丙为天干之一,属火,而寅则为地支之一,属木。丙火是阳火,意味着它具有外向、热烈和充满活力的特性,而寅木则代表了生长与发展。丙寅年具有热烈向上的能量,象征着创新与活力。

1986年这一年,中国社会经历了改革开放初期的快速发展,经济逐步进入一个新的增长阶段。可以说,丙寅年是一个充满激情和改革精神的一年。在这一年,中国继续进行经济体制改革,许多新的政策和思路开始形成,为之后的快速经济增长奠定基础。

1985年:乙丑年

1985年是乙丑年,其中乙为天干,属木,丑为地支,属土。乙木为阴木,代表的是柔韧、温和、内敛的特性,丑土则代表着稳定和积累。这一年具有一定的稳定性,也代表着在长期积累后的沉淀和发力。

1985年是中国改革进程中的关键一年,许多政策的落实和调整,促进了国内经济和社会的稳定发展。特别是在农业、农村政策方面的改革,使得社会生产力逐步释放,为后来的发展提供了条件。

1984年:甲子年

1984年是甲子年,甲为天干,属木,子为地支,属水。甲木为阳木,表现出蓬勃的生命力和向上的能量,而子水则代表着智慧、流动性和适应性。这一年代表着一个新的开始,充满了创新和潜力。

1984年是中国改革开放中,特别是在外贸和外资引入方面取得了重要突破的一年。中国的对外开放程度进一步加深,为后续的经济腾飞创造了条件。甲子年的性质,象征着新一轮的发展和变革,具有开拓性和前瞻性。

1983年:癸亥年

1983年是癸亥年,癸为天干,属水,亥为地支,属水。癸水为阴水,象征着深沉、冷静和包容,而亥水则代表着智慧、包容和接纳。这一年代表了反思与内省的时期,具有一定的沉静气质。

1983年,中国经济逐渐从农村经济体制改革进入城市改革阶段,政策逐步完善,也出现了大规模的改革试点。这个阶段,中国在国内生产总值、对外开放以及制度建设方面都有了显著进展。

1982年:壬戌年

1982年是壬戌年,壬为天干,属水,戌为地支,属土。壬水为阳水,流动性强,具备了大量的智慧和力量,而戌土则代表着支撑、承载和实际行动。这一年是中国经济和社会变革的重要一年。

1982年,中国的改革深化,社会结构发生了重要变化,特别是农村改革和城市化的进程加快。壬戌年带来的能量,可以看作是一个强大的推动力,带动了中国在各个领域的快速发展。

1979年:己未年

1979年是己未年,己为天干,属土,未为地支,属土。己土为阴土,稳定、踏实、温和,而未土则代表着积累、稳步前进。这一年充满了建设性和稳固性,象征着积累与耐心。

1979年,中国进入了改革开放的初期阶段,邓小平提出改革开放的方针,国家开始实行更开放的经济政策,国内外经济联系加强,为中国的未来发展奠定了基础。己未年象征着中国在改革过程中稳步而坚实地推进各项政策。

从1986年到1979年这一段时间,天干地支的纪年与中国的社会、经济发展密切相连。每一年的天干地支不仅揭示了不同年份的特质,也反映了当时中国社会的变化和发展。天干地支纪年不仅仅是一个年份的标识,它包含着丰富的文化内涵与自然哲理,是中华传统文化的重要组成部分。

通过对1986年到1979年天干地支纪年的分析,我们可以看到中国在改革开放的过程中,如何一步步从稳定走向发展,从积累走向腾飞。天干地支纪年无形中承载着历史的回顾,也展现了中国传统文化在现代社会中的不朽魅力。