天干地支与地震的关系:古代智慧与现代科学的碰撞

在中国传统文化中,天干地支代表了时间的循环和宇宙的法则,涉及到五行、阴阳等哲学思想。近些年来,越来越多的研究者试图将这一古老的体系与自然现象,如地震的预测,进行结合。天干地支测出地震的理论和疾病对照表,是一种尝试用传统文化来预测和解释自然灾害及健康问题的方式。本文将从多个方面探讨这一理论的背景、应用及其科学性。

一、天干地支的基础知识

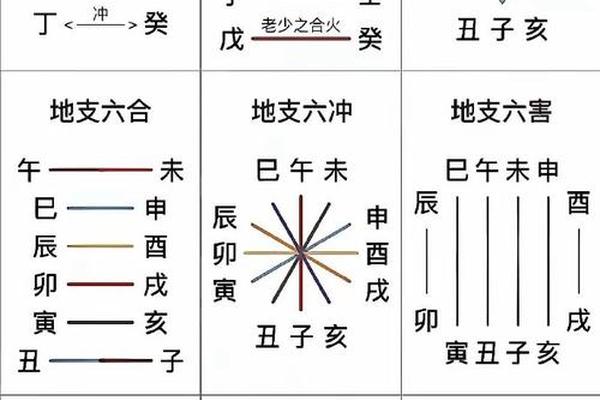

天干地支是中国古代用来记载时间和事件的体系,源远流长。天干由十个符号组成,包括甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,代表了不同的元素和阴阳变化。而地支则有十二个,包括子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,对应着十二个月份、地理方位、以及动物等象征意义。

这套系统不仅在古代用于记录年份、月份和日常生活的节奏,还被应用于占卜、风水、命理学等领域。在此基础上,天干地支与自然现象的联系,逐渐成为一些预测学说的依据。

二、天干地支与地震的预测

天干地支与地震的关系并非现代科学所能解释的那样直观,而是通过观察历史上某些特定天干地支的周期或组合,与地震活动的发生时间、地点之间的某些规律性进行比对。这一思路的基础是认为,地震作为一种自然灾害,可能与地球的某些变化密切相关,而这些变化在天干地支的周期里有所体现。

例如,地支中的“震”代表了震动和变化,常被认为与地震等自然灾害相关。当某些天干地支组合频繁出现时,可能会触发地震的发生。这种理论被称为“天干地支地震预测法”,虽然没有得到主流科学的广泛接受,但它在民间流传广泛。

三、天干地支与疾病的关联

在传统的中医学中,天干地支与疾病也有着密切的联系。例如,五行理论认为,人体的五脏六腑对应五行,而五行与天干地支也有着特定的对应关系。当某种天干地支的变化与人体的内在失衡相匹配时,可能就会引发某种疾病。

以“甲木”对应“肝”举例,如果某年的天干为甲木,那么在这一年里,由于木气过旺,可能会导致肝脏的负担加重,引发肝胆疾病。类似地,乙木、丙火等天干也分别对应着其他器官,如心脏、脾脏、肾脏等,影响着不同的健康问题。

四、如何通过天干地支识别地震风险?

根据天干地支的组合方式,一些学者和预测师通过研究过去的地震历史,发现某些天干地支组合出现频率较高时,可能与地震的发生有一定的联系。比如,当“丙火”和“戌土”组合时,历史上曾有过多次强烈的地震事件。

这种预测方法并不完全精确,更多的是通过历史经验总结出的模式。天干地支的地震预测更多的是一种基于规律的概率推测,而非绝对的科学预测。

五、天干地支疾病对照表的实际应用

天干地支与疾病对照表是一种通过结合天干地支与中医理论来诊断或预防疾病的方法。该表通过天干地支的不同组合,指示不同的器官和健康问题。例如:

- 甲木年:易患肝胆疾病,如肝炎、胆结石等。

- 丙火年:与心脏和血液循环系统相关,容易引发心血管疾病。

- 戊土年:常与脾胃系统有关,容易引起消化不良、胃病等。

通过这种方式,传统的天干地支与现代医学的结合,形成了一种基于古老智慧的健康管理方案。

六、天干地支预测的科学性与局限性

虽然天干地支在传统文化中有着深厚的背景,且部分结合现代科学的尝试逐渐获得关注,但其预测地震和疾病的有效性仍然存在争议。天干地支的运用是基于观察到的模式,并非通过系统的实验和数据分析得出的结论,因此缺乏足够的科学验证。

地震和疾病的发生通常涉及复杂的自然和生物学机制,单凭天干地支来预测,不一定能准确反映实际情况。尽管这种预测方法在某些领域得到了应用,但它更适合作为一种辅助工具,而非主要的科学依据。

天干地支作为中国传统文化的重要组成部分,不仅在时间的记录和占卜中扮演了重要角色,还逐渐延伸到了地震预测和疾病预防等领域。尽管现代科学对这一理论的认同度不高,但它仍然在民间流传,并为一些研究者提供了独特的视角。

通过天干地支与地震、疾病的对照表,我们看到了传统文化与现代科学相互交织的尝试。这种方法或许并不完全精准,但它引发了我们对自然与人体相互联系的深刻思考,提醒我们关注传统智慧中可能存在的现代价值。