在传统中医学中,“气化”是一个重要的概念,代表了气的流动、转化和生成。在天干地支的框架下,气化不仅涉及人体内的生理过程,还与宇宙自然规律的运行息息相关。本文将从天干地支的基础出发,探索中医气化的内涵及其与自然、人体的联系。通过分析气化的各个层面,揭示这一概念在中医学中的深远意义,以及它如何影响我们的健康与养生。

天干地支的基础概念

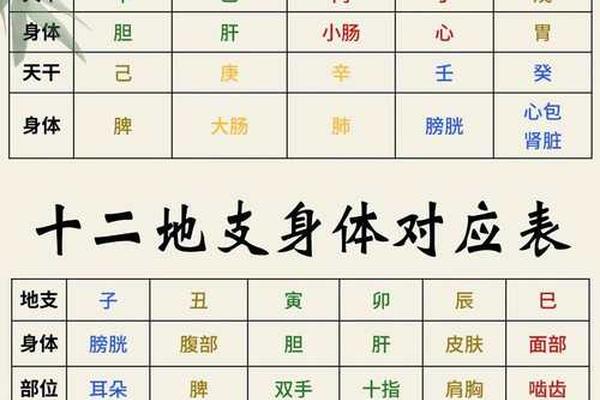

天干地支是中国古代历法和命理学中的基础工具,它是通过十天干和十二地支的组合,来描述时间、空间、命运等重要因素的变化。在中医学中,天干地支不仅仅用于记载时间和年份,还涉及人体的五行、气血的流动等生理过程。每个天干和地支都有与其相对应的五行属性,且具有不同的气化特征。

天干包含了甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,每一个天干代表一个元素或气的形态。而地支则有十二个,对应着十二生肖,常与四季的变化、脏腑的功能等有所关联。天干地支通过互相配合,形成一种动态的气候变化,影响着身体内部的气化过程。

气化的基本概念

“气化”是指气的转化、运作与变化,广义上讲,就是气在体内外的流动与转化过程。在中医理论中,气化被认为是维持生命活动的根本动力。每个人的体内都充满了气,而气的化生、运行和转化决定着健康与否。气化过程复杂且微妙,它不仅体现在生理上,还能影响到心理、情绪等各个方面。

中医气化的核心在于“阴阳平衡”,即人体内部的阴阳气机流转需要保持一种动态平衡。天干地支的变化、五行的交替,会直接影响到气化过程。不同的天干、地支代表着不同的气化特征,这种气化不仅影响五脏六腑的功能,还关乎四季的气候变化,以及自然环境对人体的影响。

天干地支与人体气化的关系

每个天干和地支都对应着特定的脏腑、经络和五行元素,因此它们的气化影响直接作用于人体的健康。天干的气化影响人体的器官功能,而地支则更多地与人的情绪、精神状态及生命节律相关。

例如,甲木代表生发,乙木则代表柔顺,在肝脏的气化中,它们起到的是调节和疏通气血的作用。丙火对应着心脏的气化,火热的气息在人体内提供了温暖与动力,但若过盛,则可能导致内热或焦虑等问题。天干地支的气化作用不仅仅局限于生理机能,也包括了心理和情感的调节。

气化与四季的变化

四季变化与天干地支的配合密切相关。中医认为,春夏秋冬的变化不仅影响外部气候,也会直接作用于人体的气化过程。例如,春季木气旺盛,代表着新生和生长,肝脏的气化作用尤为重要。夏季火气旺盛,心脏的气化达到高峰,而秋冬则是金水气化的主导阶段,肺脏与肾脏的气化更为重要。

气化的规律与自然的季节变换相契合,四季的不同使得人体气化的过程有所差异。这就是为何中医强调四季养生,调整饮食和作息,以应对不同季节下人体气化的需求。

气化的病理变化

气化的失调或阻滞会导致一系列的病理变化,常见的如气滞、气虚、气逆等症状。气滞指的是气的流动受阻,常见的表现有胸闷、腹胀、消化不良等;气虚则是气的不足,表现为疲乏无力、食欲不振等;气逆则是气流方向不正常,可能引起头晕、恶心等不适。

这些病理变化与天干地支的气化有密切关系,气化的失调可能是由于天干地支的相生相克关系失衡,或者体内五行失调所导致。中医治疗时,往往通过调节气化的过程来恢复身体的平衡,使用草药、针灸、按摩等方法,促进气的流动和转化。

气化与中医诊断

中医的诊断方式中,“望闻问切”是传统的四诊法,其中“闻”与“切”特别与气化密切相关。通过听诊患者的呼吸、声音、脉象等变化,医生可以推测出气化的状态。脉象尤其能够反映气血的流动情况,诊断出气虚、气滞或气逆等问题。

气化的改变也能通过患者的体温、面色、舌苔等症状进行反映。中医诊断通过这些外在症状来判断体内气化的状况,并进一步为患者制定治疗方案。通过调节气化,使得患者的气血重新流畅,达到恢复健康的目的。

天干地支与气化的和谐

天干地支与气化是中医理论中一个深刻的相互联系的系统。天干地支不仅帮助我们理解自然界的变换,还为我们提供了调节人体气化的理论依据。在实际应用中,气化的平衡对健康至关重要,它关乎着我们的生理、心理和情绪的稳定。通过对天干地支的理解,结合气化的规律,能够为中医治疗提供更为精准的方向。天干地支的气化不仅是理论上的一组符号,更是一个活生生的、与我们身体息息相关的生命力体现。

通过更深入的了解天干地支与气化的关系,我们可以更好地理解中医的独特魅力,进而在日常生活中借助这一理论,调节健康,达到身心的和谐。