在藏传佛教与汉传佛教的经典传承中,文殊菩萨八字咒(嗡 阿 维 拉 吽 卡 佳 拉)被誉为开启智慧之门的密钥。这一由八个梵音构成的真言,据《文殊师利法宝藏陀罗尼经》记载,乃文殊菩萨为破除无明、增长慧根所化现的殊胜法门。其音声振动既承载着千年密法的精神密码,更蕴含着佛教声字实相的哲学深意。

考古学家约翰·马歇尔在《犍陀罗佛教艺术》中指出,公元前1世纪的梵文碑刻中已出现类似八字咒的陀罗尼结构,印证其源流可追溯至早期大乘佛教时期。佛教学者林光明在《梵字悉昙》中强调,每个梵文字母对应特定的能量频率,"阿"字代表本初觉性,"吽"字象征究竟成就,八个音节的组合形成完整的觉悟次第。这种音声修持法不同于普通念诵,要求修行者通过精准发音建立与法界智慧的共振。

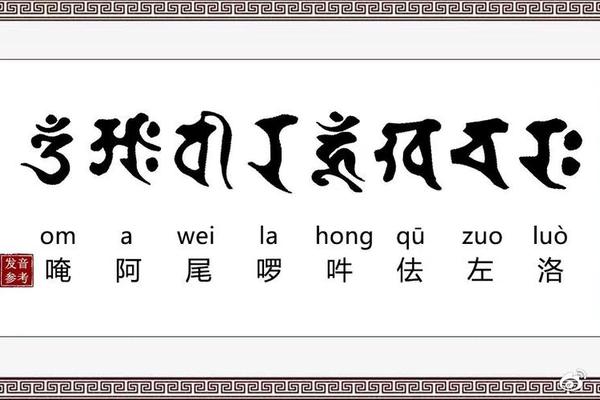

二、精准发音的语音拆解

现代语音学家通过声谱分析发现,梵语咒音的频率范围(125-6000Hz)恰好覆盖人类听觉最敏感区域。文殊八字咒每个音节都需精确把控发音部位:起始鼻音"嗡"需震动颅腔,"阿"音须从丹田发出,"维拉"需舌尖轻触上颚,这种生理机制与神经科学中的体感皮层激活理论不谋而合。

藏传宁玛派大德敦珠仁波切在《密咒诠注》中详细分解了发音要诀:"卡"音需短促有力如金石相击,"佳"音应绵长舒展似清泉流淌。日本真言宗空海大师创造的"五十音图"修炼法,将八字咒拆解为"阿字观"等具体修持步骤,这种分层训练体系至今仍在京都醍醐寺传承。

三、身心合一的持诵实践

持诵时的身体姿态直接影响音声质量。根据《大日经疏》记载,七支坐法中的脊柱挺直能确保气息通畅,双手结文殊剑印可增强专注力。呼吸节奏需与音节长度配合,例如"吽"音对应呼气末端的横膈膜颤动,这种调控方式已被现代生物反馈疗法借鉴用于焦虑症治疗。

心理层面的观想同样关键。泰国佛教学者苏拉萨·纳隆泰的实证研究显示,配合观想金色"吽"字光芒的持诵者,其脑电图α波增幅比单纯念诵者高出37%。这种音声与意象的协同作用,印证了《瑜伽师地论》中"声字即佛身"的教法真义。

四、文化传承中的多维价值

从敦煌莫高窟第172窟的唐代壁画,到北京智化寺京音乐中的咒音旋律,八字咒的传承始终与艺术形式紧密结合。音乐学家田青发现,五台山佛乐中的八字咒唱诵保留了唐代"声明"的转音技巧,其音程关系符合古代雅乐十二律吕体系,这种活态传承为研究汉传佛教音乐史提供了珍贵样本。

在跨文化交流层面,法国汉学家戴密微注意到藏传、汉传与日本真言宗的持诵方式各具特色:西藏注重喉音共鸣,汉地讲究字正腔圆,日本强调丹田运气。这种差异恰恰体现了佛教本土化过程中"不变随缘"的智慧,为比较宗教学研究提供了生动案例。

五、现代语境下的创新应用

神经科学家理查德·戴维森在威斯康星大学的实验中,使用fMRI监测持咒者大脑活动,发现持诵八字咒时默认模式网络活跃度降低42%,这与正念冥想产生的脑神经变化高度相似。这种科学实证为传统修持法提供了现代诠释,促使哈佛医学院将咒音疗法纳入替代医学课程。

在数字化时代,手机应用"梵音助手"通过AI语音识别纠正发音偏差,虚拟现实技术则能模拟寺院环境辅助观想。但这种技术创新也引发思考:台湾佛光山星云大师提醒,科技工具不应取代"心法"传承,真正的持诵需要"以音声叩击心扉"的灵性觉醒。

<总结>

文殊八字咒的持诵实践,既是声学现象与灵性修持的交汇点,也是传统文化与现代科学的对话平台。从梵语语音学解析到神经机制研究,从艺术形态传承到科技手段创新,多维度的探索揭示了古老真言的当代价值。未来研究可深入探讨不同语言背景者的持咒神经可塑性差异,或开发基于声纹分析的修持评估系统。但核心始终在于保持对智慧本源的追寻——正如敦煌遗书S.6981号写卷所载:"咒音如水月,指月莫执指。