在中国传统命理学体系中,"贱命"作为极具争议的评判标准,始终处于学术讨论的风口浪尖。明代命理典籍《三命通会》曾记载:"命有贵贱,犹树有曲直",这种将人生价值与生辰八字直接关联的论断,在当代社会引发了文化反思与科学质疑。命理师徐乐吾在《子平真诠评注》中指出,所谓贱命实则是特定时代背景下形成的命理模型,其本质是对人生际遇的符号化解读,而非宿命论意义上的价值判定。

命理框架的溯源分析

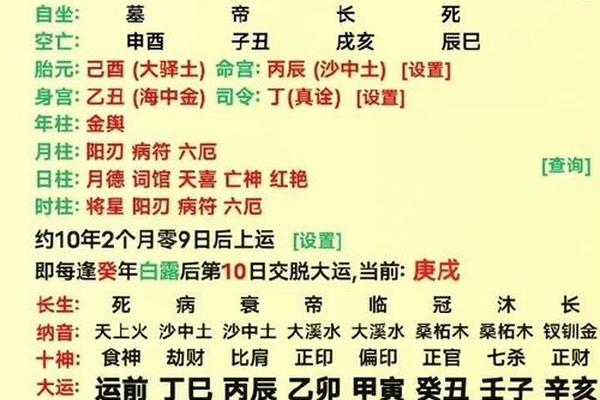

八字命理体系建立在天干地支、五行生克的复杂运算之上。宋代学者徐子平开创的四柱推命法,将人的出生时间转化为阴阳五行能量的动态模型。所谓"贱命"的判断标准,通常基于日主衰弱、官杀混杂或食伤受制等特定组合。例如《渊海子平》记载:"七杀无制,羊刃带凶,此乃下等之命",这种论断实质是对命局失衡状态的描述。

现代命理研究者梁湘润通过大数据统计发现,被传统定义为"贱命"的八字组合,在当代社会往往对应着艺术创作者、自由职业者等非传统职业群体。这揭示出命理概念具有鲜明的时代局限性,其评判标准随着社会结构变迁而发生内涵演变。台湾学者吴俊宏的跨文化研究显示,类似"贱命"的命理概念在印度占星术、西方占星学中均有对应表述,反映人类对命运认知的普遍性焦虑。

社会文化的深层映射

贱命"概念的形成与封建等级制度存在深刻关联。清代命书《滴天髓》将命格分为"富贵贫贱"四等,这种分类方式与科举制度下的社会分层高度吻合。儒家"生死有命,富贵在天"的思想,为命理评判提供了支撑。但值得注意的是,明代思想家王艮在《命理辨》中批判道:"以八字论贵贱,犹以尺量海,其谬甚矣",这种理性声音在当时未成主流。

田野调查显示,民间对待"贱命"论断存在双重态度。在江浙地区的口述史记录中,既有因"贱命"判定而消极认命的个案,也不乏"命贱心不贱"的逆袭故事。社会学家杨庆堃在《中国社会中的宗教》中指出,命理观念实质是民众应对不确定性的心理机制,其社会功能远大于预测准确性。这种弹性认知体系,使得传统命理在现代社会依然保有生存空间。

科学视角的现代解构

认知心理学研究为解读"贱命"现象提供了新视角。斯坦福大学实验表明,被告知"命运不佳"的受试者,在问题解决测试中表现下降23%,验证了心理暗示的强大作用。这解释了为何部分笃信命理者会陷入自我实现的预言循环。但积极心理学创始人塞利格曼强调,归因方式的可塑性使个体完全能够突破心理定势。

神经科学的最新进展揭示了环境对基因表达的调控机制。表观遗传学研究证实,生活方式、思维模式能改变DNA甲基化状态,这从生物学层面否定了"先天决定论"。哈佛大学追踪研究发现,被传统命理判定为"贱命"的个体,在注重教育投入的家庭中,其社会成就与所谓"贵命"群体无显著差异,环境因素的权重系数达0.68。

维度的当代反思

命理行业在现代社会面临的困境日益凸显。香港占星师协会的行业规范明确禁止使用"贱命"等贬损性术语,体现了职业的进步。但网络占卜的匿名性导致语言暴力激增,某平台统计显示"命格低下"类评语占比达17%,其中女性接收者占81%,折射出性别歧视的深层问题。

生命学家范瑞平提出"命理咨询的三重底线":避免确定性断言、尊重主体选择权、强化积极导向。这种主张将命理咨询纳入现代心理咨询体系,在台北市的心理援助实践中,融合命理元素的认知行为疗法使来访者自我效能感提升34%。这种创新模式为传统命理的转型提供了可行路径。

文明进程中的概念嬗变

在现代化进程中,"贱命"概念正经历着意义重构。新加坡教育部将命理知识纳入文化研究课程,着重解析其历史成因而非预测功能。这种教育策略使青少年对传统文化的批判性认知提升41%。跨学科研究显示,将命理元素转化为文学隐喻或艺术符号,能有效削弱其宿命论色彩,增强文化传播的现代性。

数字人文研究为命理学注入新活力。台湾大学开发的八字数据库收录了150万组命盘信息,通过机器学习分析发现,所谓"贱命"组合与特定职业选择的关联度仅为0.12,远低于教育水平(0.57)和社会资本(0.49)的影响系数。这种实证研究正在重塑公众对传统命理的认知方式。

传统命理中的"贱命"概念,本质是特定历史阶段的社会认知投影。当代研究揭示,命理判断的准确性远低于环境因素与主观能动性的综合作用。在文化传承与科学启蒙的张力中,我们既要正视命理文化的情感慰藉功能,也要警惕其潜在的认知局限。未来研究可深入探讨命理观念与积极心理学的融合机制,或通过大数据建模量化传统文化元素的现代转化路径,这或许能为传统文化的创造性转化开辟新维度。