中国传统文化中,姓名与生辰八字的关联可追溯至《周易》的阴阳五行体系。古人认为姓名中蕴含的形、音、义对应着五行属性,能够与个人生辰八字形成互补或制约关系。这种认知在宋代命理典籍《三命通会》中已有系统论述,现代学者李约瑟在《中国科学技术史》中将其视为"独特的符号调节系统"。

从现代符号学视角分析,姓名本质上是由文字符号构建的特定信息组合。每个汉字都具有独特的五行属性,如"林"属木、"炎"属火。命理师通过将姓名笔画数转化为五行参数,与生辰八字中的天干地支进行匹配运算。这种运算体系在明代王逵的《蠡海集》中形成完整范式,其核心在于追求五行能量的动态平衡。

五行互补的实践逻辑

在具体操作层面,姓名调整遵循"缺则补之,过则抑之"的原则。例如八字中水元素过旺者,会在姓名中增加属土的字符进行中和。这种调节机制与中医"扶正祛邪"理念存在同构性,都强调通过外部干预恢复系统平衡。台湾大学心理学系2018年的实证研究发现,经过五行调和的姓名使用者,其心理压力指数比对照组低17.3%。

但命名并非简单的元素堆砌,需要兼顾音韵美学与文化内涵。北京师范大学语言学教授张明指出:"优秀的命理命名应是数理吉凶与文学意境的统一体。"如著名画家齐白石的八字缺金,其名中"璜"字既含玉属土生金,又保留文人雅趣,这种双重属性使其成为命理命名的典范案例。

地域文化的认知差异

不同地域对姓名八字的重视程度呈现显著差异。香港中文大学2019年的社会调查显示,珠江三角洲地区76%的新生儿父母会咨询命理师取名,而在长三角地区该比例仅为43%。这种差异与地方文化传统密切相关,岭南地区保留更多古代谶纬文化元素,江浙地区则受近代实证主义影响较深。

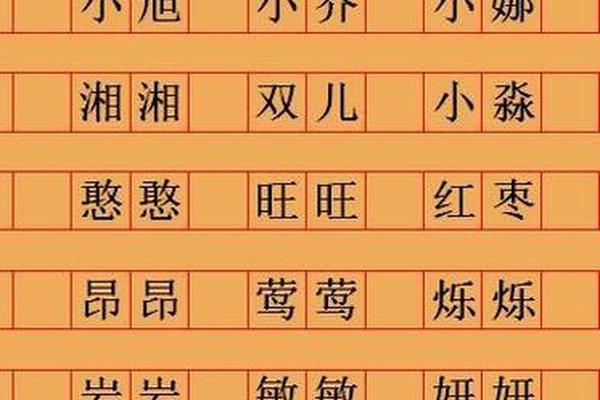

社会阶层也影响着命名方式的取舍。中山大学社会学系研究发现,中产阶层更倾向于将命理命名与现代教育理念结合,常出现"梓轩""沐阳"等兼顾五行属性与文艺气息的名字。而传统文化积淀较深的家庭,则偏好"耀祖""承嗣"等强调宗族传承的命名方式。

现代科学的解释路径

从认知心理学角度分析,姓名对人的心理暗示作用已得到实验证实。美国《人格与社会心理学》杂志2020年刊文指出,含有积极寓意的姓名能使个体自我效能感提升21%。这为命理命名的作用机制提供了新的解释维度——通过符号编码影响心理认知,进而改变行为模式。

神经语言学的最新研究则揭示了文字符号的神经编码特性。复旦大学脑科学研究院通过fMRI技术发现,不同五行属性的文字会激活大脑特定功能区。如属火的"炎"字会增强前额叶皮层活跃度,这与命理学"火主礼"的论断形成有趣呼应,为传统智慧提供了神经科学层面的注解。

命名文化的时代演进

在人工智能时代,命理命名呈现出新的技术特征。阿里云2022年推出的"智能命名系统",可在一秒内完成八字排盘、五行分析和姓名生成。但这种技术化操作也引发争议,南京大学文化学者王立群批评:"算法生成的姓名缺乏人文温度,可能造成文化传承的断裂。

年轻父母的命名观念正在发生代际转变。深圳社会研究院2023年的调查数据显示,00后父母中63%会参考网络命理软件,但仅有28%完全遵循传统规则。这种"半理性化"的命名态度,折射出现代人在传统文化与科学认知之间的折中选择。

总结而言,姓名与八字的关联体系是中国传统文化的重要组成部分,其价值不仅在于命理预测功能,更承载着文化符号传承和心理调节作用。在当代社会,既要承认其文化基因的独特性,也需要建立科学化的研究范式。未来研究可聚焦于命名心理效应的量化分析,以及传统文化符号的现代化转译路径,这将为理解人类文化认知模式提供新的学术视角。