在长安城碑林斑驳的石刻前,一位书法研习者驻足凝视着东汉《乙瑛碑》的拓本。那些方劲古拙的笔画穿越千年时空,在宣纸上凝结成独特的"八字隶书"美学范式。这种起笔如刀劈斧凿、收势若雁尾舒展的书体,不仅承载着汉字演变的密码,更在当代艺术语境中焕发出新的生命力。

源流考辨与形态特征

八字隶书的形成可追溯至西汉简帛文书向东汉碑刻的过渡时期。考古学家张掖在《河西简牍研究》中指出,居延汉简中已出现横画末端微挑的笔意,这种"蚕头燕尾"的雏形,经长安书吏群体的艺术提炼,最终在《礼器碑》《曹全碑》等经典中形成程式化表现。其最显著的特征在于横、捺笔画的夸张处理:起笔藏锋如铁锥画沙,行笔铺毫似屋漏痕迹,收笔时先按后提,形成独特的"八"字分势。

台湾书法理论家林怀民将这种形态特征归纳为"三度空间美学":横向笔画呈现水平延展的二维空间,波磔挑脚构建垂直维度的立体感,而字间疏密则形成虚实相生的气韵流动。这种多维度的造型意识,使八字隶书在平面载体上创造出建筑般的空间结构。

文化基因与哲学隐喻

汉代谶纬学说盛行的文化语境,为八字隶书注入了独特的精神内涵。山东大学哲学系教授王振铎研究发现,碑刻中频繁出现的"八"字结构,暗合《易经》"观物取象"的思维模式。横画象征大地之厚德,波挑喻指天象之运行,这种"天覆地载"的造型理念,完美诠释了汉代"天人合一"的宇宙观。

当代艺术批评家朱青生则从符号学角度提出新解:波磔的夸张变形实质是文字书写从实用功能向审美自觉的跨越。当书吏们刻意强化笔画的装饰性时,汉字便从记录工具升华为文化图腾。故宫博物院藏《熹平石经》残片中,每个字的波挑角度都严格遵循礼制规范,这种程式化创作恰恰折射出汉代礼教文化的秩序追求。

技法传承与当代创新

传统师徒相授的临摹体系,在数字时代遭遇传承困境。中央美院书法系近年开展的肌电实验显示,专业书家书写波磔时,前臂肌群激活程度达到日常书写的三倍,这种肌肉记忆的形成需要数年系统训练。但日本二玄社的高清复制技术,使经典碑帖的笔触细节得以毫米级呈现,为初学者提供了前所未有的观察维度。

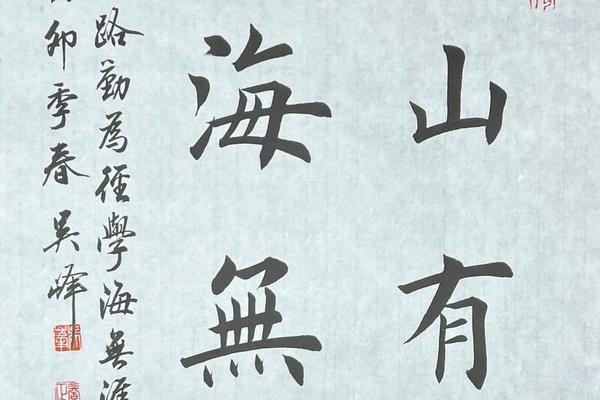

青年书法家陈振濂的探索颇具启示性。他在《新古典主义书论》中提出"解构-重组"创作法:保留隶书波磔的势能特征,但打破单字结体的固定程式。其代表作《秦风》系列,将汉简的率意与碑刻的庄重熔于一炉,字组间形成的张力场域,既延续了隶书的血脉,又赋予其当代装置艺术的表现力。

文化传播与跨界影响

在东京银座的画廊里,山本耀司的服装设计手稿与《张迁碑》拓本并置展出。这种看似突兀的组合,实则揭示了八字隶书美学的跨文化穿透力。服装设计中强调的剪裁线条与布料垂感,与隶书波磔的力度表现存在深层的形式共鸣。法国汉学家雷焕章在《笔尖上的舞蹈》中写道:"东方书法的韵律感,为西方抽象表现主义提供了新的语法参照。

新媒体艺术家的实践更拓展了隶书的表达边界。teamLab团队的数字作品《墨浪》,通过实时运算将观众手势转化为虚拟空间的隶书笔画。当波磔的墨迹在穹顶投影中缓缓晕染时,传统笔法与现代科技完成了跨越千年的对话。这种沉浸式体验不仅激活了古老书体的感官维度,更重构了观众与文化遗产的互动方式。

站在文化传承的维度回望,八字隶书既是汉字演变的活化石,也是艺术创新的催化剂。其刚健雄浑的笔势中,既凝固着汉代的文化密码,又蕴含着突破形式边界的现代基因。未来的研究或许可以更深入探讨数字技术对笔法传承的影响,或是建立跨学科的书体基因库。当我们在宣纸上重拾汉代书吏的运笔轨迹时,实际上正在参与一场跨越时空的艺术对话——这不仅是对传统的致敬,更是对汉字美学可能性的永恒探索。