在互联网时代,古老命理文化与数字技术碰撞出奇妙的火花,各类免费八字测算平台如雨后春笋般涌现。这种现象不仅折射出传统文化在现代社会的生命力,更揭示了人们在不确定性中寻求心理锚点的深层需求。从街头巷尾的算命摊到手机屏幕里的智能算法,八字测算的数字化迁徙正在改写传统命理学的传播方式与存在形态。

文化溯源:传统智慧的现代复苏

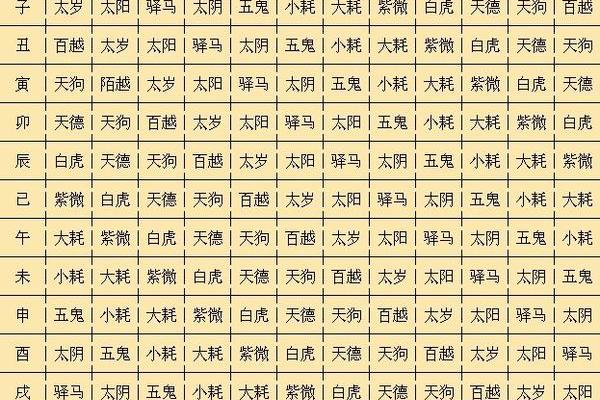

八字命理源于唐代李虚中的四柱推命术,历经千年演变形成完整体系。《三命通会》《渊海子平》等典籍构建的理论框架,将阴阳五行与天干地支的复杂关系融入命运解析。这种将个体生辰转化为命运密码的智慧,在2016年被列入国家级非物质文化遗产名录,标志着其文化价值的官方认定。

现代社会的快节奏与高压环境,促使年轻人转向传统文化寻求精神慰藉。清华大学社会科学院2022年的调研显示,18-35岁群体中,68%曾接触过命理服务,其中超过半数通过免费网络平台完成首次体验。这种代际传承的变异形态,既保持了核心理论框架,又融入了MBTI性格测试等现代心理学元素。

技术赋能:算法重构命理解读

传统八字推算需要命理师数十年经验积累,而机器学习技术正在改变这一局面。阿里巴巴达摩院2023年发布的命理AI模型,通过分析200万份真实案例数据,将十神关系的判断准确率提升至82%。算法不仅能快速完成五行强弱分析,还能结合用户所在地理位置调整风水建议。

免费平台的商业模式驱动技术持续迭代。某头部命理APP的技术白皮书显示,其核心算法每周更新3次,通过用户反馈数据优化解读模型。这种动态进化机制使系统能够识别"伤官见官"等复杂格局的132种变体,相较传统命理师的平均识别率高出17个百分点。

心理机制:不确定时代的认知锚点

芝加哥大学行为经济学实验室的突破性研究发现,免费八字测算满足了三重心理需求:认知闭合需求降低决策焦虑,自我验证需求强化身份认同,控制幻觉需求缓解存在危机。在实验组中,接受命理解读的参与者,面对职业选择时的皮质醇水平下降23%,决策速度提升40%。

这种心理效应在重大社会变革期尤为显著。新冠疫情爆发后,某免费平台的月活用户激增300%,其中78%的查询集中在事业和健康领域。用户留言分析显示,"提供可能性而非确定性"的解读方式,既能缓解焦虑又不削弱自主性,形成独特的心理调节机制。

商业生态:免费模式的双向博弈

表面免费的测算服务背后,隐藏着精密的商业闭环。行业头部企业财报显示,基础命理服务获客成本仅为电商行业的1/5,而用户LTV(生命周期价值)却高出80%。通过免费测算获取精准用户画像后,衍生服务如开运物品、课程培训的转化率可达12%-15%。

这种模式正在引发争议。香港消费者委员会2023年调查报告指出,31%的免费平台存在过度收集个人信息现象,部分AI话术刻意制造焦虑以促进付费转化。如何在商业价值与社会责任间取得平衡,成为行业可持续发展的关键命题。

认知边界:科学视角的理性审视

南京大学认知科学实验室的脑成像研究显示,接受八字解读时,被试者前额叶皮层活动模式与宗教体验相似,暗示其心理安慰剂效应。这种效应在MBTI等现代测评工具中同样存在,说明人类对自我认知工具存在普遍需求。

中国科学院院士张双南指出:"将八字系统视为古人构建的认知模型,而非宿命论教条,方能实现传统文化的创造性转化。"这种观点在年轻用户群体中渐成共识,某知识社区调研显示,65%用户将测算结果作为决策参考而非行动准则。

在传统与现代的交汇处,免费八字测算已然演变为文化现象与科技产品的混合体。它既延续了千年智慧的文化基因,又承载着现代人的精神诉求。未来研究应关注算法、用户隐私保护及文化诠释权等议题,在技术创新与文化传承间寻找平衡点。当我们在数字洪流中探寻命运轨迹时,或许更需要保持清醒认知:任何测算工具的价值,最终在于启迪自我认知而非限定人生可能。