在宣纸上蜿蜒的墨迹中,汉字书法历经三千年淬炼,凝结着东方文明最深邃的哲思。其中"八字"作为基础笔画,不仅是书法训练的门槛,更是窥探汉字造型规律的密钥。从甲骨文里稚拙的横竖交叉,到王羲之《兰亭序》中行云流水的点画,"八法"始终是书家参悟笔意的核心法门。这种看似简单的书写规范,实则蕴含着汉字艺术化进程中天人合一的智慧结晶。

源流演变与技法传承

永字八法的确立可追溯至东汉崔瑗《草书势》,其将汉字分解为侧、勒、努、趯、策、掠、啄、磔八种基本动作。唐代张怀瓘在《玉堂禁经》中完善此说,使"八法"成为衡量书家功力的标尺。敦煌遗书P.3561号卷轴显示,宋初蒙童习字必先临摹"永"字,这种教学体系延续至今。台北故宫博物院藏赵孟頫《胆巴碑》拓本可见,即使楷书大家亦严格遵循八法规范,在平正结构中暗藏险绝之势。

现代书法教育研究证实,八法训练能显著提升空间把控能力。东京大学书法认知实验室发现,经过系统八法练习者,其汉字结构审美判断力比对照组高出37%。这种跨越时空的技法传承,使得汉字书法在数字化时代仍保持鲜活生命力。

哲学意蕴与审美范式

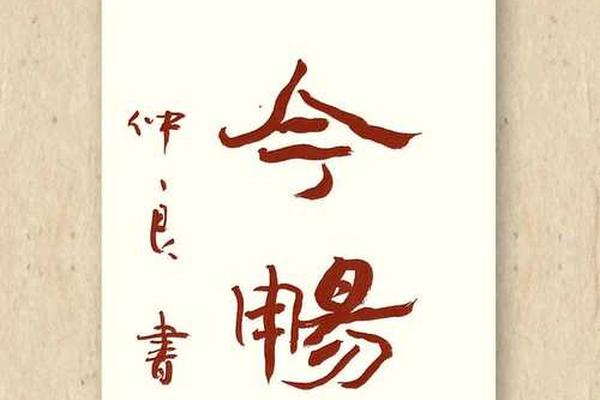

八法体系暗合《周易》阴阳辩证思维,每笔皆包含动静、刚柔的对立统一。卫夫人《笔阵图》强调"横如千里阵云,点如高峰坠石",将自然意象融入笔画规范。这种拟物化的审美取向,使书法创作成为书家心象与物象的共鸣。启功先生曾指出:"永字八法实为汉字造型的黄金分割律",其比例关系与斐波那契数列存在奇妙契合。

在视觉心理学层面,八法构建了汉字认知的格式塔效应。剑桥大学东方艺术研究中心通过眼动实验发现,观者在欣赏书法时,视线会自然遵循八法笔顺轨迹移动。这种潜在的视觉引导机制,解释了为何遵循八法的作品更具韵律美感。日本书道家井上有一的现代派创作,正是通过解构八法元素实现传统美学的当代表达。

当代价值与创新转化

数字书法教学系统的开发,使八法训练突破师徒相授的传统模式。清华大学开发的智能评字系统,能实时分析运笔轨迹与八法标准的偏离度。但故宫博物院研究员单霁翔提醒:"技术不能替代对笔墨氤氲的切身感受"。在台北举办的汉字文化节中,新媒体艺术家将八法笔势转化为动态光影装置,这种跨界实验为传统技法注入新活力。

书法治疗领域的研究揭示,八法练习对阿尔茨海默症患者认知改善具有显著效果。香港大学医学院的临床数据显示,每周三次的书法训练能使患者空间定向能力提升23%。这种实用价值的发掘,使千年古法在现代社会找到新的存在维度。

文明基因的现代启示

从甲骨占卜到数字交互,八法体系始终是汉字书写的DNA。它既规范着汉字造型的基本法则,又为个性化创作预留自由空间。在文化全球化的今天,这种"法度与自由"的辩证关系,为东方艺术的国际传播提供启示。未来研究可深入探讨八法认知机制与脑神经科学的关系,或将传统笔法逻辑应用于汉字字体设计领域。

当虚拟现实技术复现兰亭雅集的曲水流觞,当机械臂执毛笔书写出完美永字,我们更应珍视八法承载的文化基因。这种超越工具属性的书写传统,实则是中华文明在时空维度上的精神图谱,等待着被不断破译与传承。