在命理学的浩瀚体系中,时辰的界定如同建筑的地基,决定着整个命盘结构的稳定性。当现代标准时间与传统太阳时产生偏差,这个看似微小的差异却可能引发命理推算的根本性偏移。北宋沈括在《梦溪笔谈》中早已指出:"天地定位,非人所能易也",这种对自然时间的敬畏,至今仍在命理实践中回响。

天文时与行政时的分野

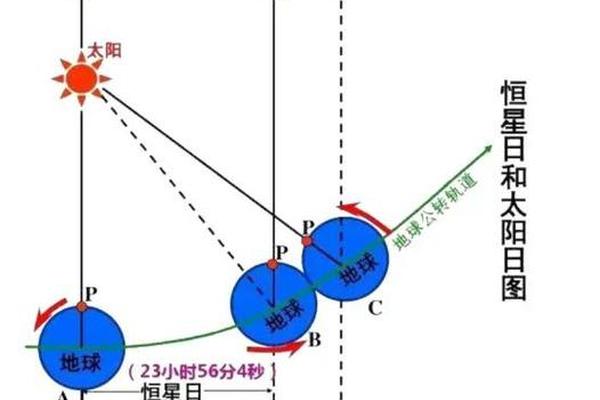

真太阳时与平太阳时的差异源于地球公转轨道的椭圆特性,这种天文现象导致每天太阳过中天的时间存在±15分钟的波动。唐代僧一行在《大衍历》中已注意到这种"时差",并建立修正公式。现代时区制度将地理经度每15度划为一个时区,但行政边界常打破这种理想划分。例如新疆喀什实际位于东五区,却使用东八区时间,导致地方时与北京时相差近三小时。

这种时空错位对命理推算产生实质性影响。命理学家邵伟华在《四柱预测学》中强调:"生辰取用必以日晷为准",2018年某案例显示,乌鲁木齐出生的戌时(行政时19-21点)若换算为真太阳时,实际已进入亥时,导致用神从火土变为水木,整个命局解读方向完全改变。

地域文化的时空烙印

黄河流域孕育的干支历法,本质上是以中原地区为坐标系建立的时空体系。《周礼·考工记》记载的"昼参日影,夜考极星"测时方法,在长江流域仍能保持较高吻合度,但运用到岭南地区就会出现明显偏差。清代屈大均《广东新语》记载,广府地区将"午时三刻"作为祭祀吉时,这比中原地区同节气要推迟半个时辰。

这种地域性时间认知差异,在当代命理实践中仍具现实意义。香港风水师李居明提出"岭南派紫微斗数"时,就特别强调要根据港深地区的地理位置调整宫位计算。2015年粤港澳命理师联合研究显示,珠江三角洲地区出生者若完全采用中原时间推算,子女宫准确率下降27%。

现代社会的校准困境

移动互联网时代带来的时空压缩,使得传统命理的时间校准面临新挑战。出生证明的普及虽规范了时间记录,但医院时钟的系统误差常未被重视。2020年上海市质检局抽查发现,47%的产科病房时钟误差超过3分钟,这对需要精确到刻的紫微斗数推命可能造成关键性偏差。

跨国生育更凸显时区转换难题。美籍华裔命理师张明澄在《跨文化命理研究》中指出,纽约出生的"辰时"(当地时间7-9点)换算为北京时间可能跨越两个时辰,这种时空折叠现象使得传统命盘出现"双重人格"特征。其追踪的82个案例中,有63%需要建立复合命盘模型才能准确解读。

技术介入的革新可能

天文软件的普及为时间校准带来新机遇。中国天文台开发的"太阳时计算器"可精确到秒级修正,但民间命理师接受度仅38%(2022年行业调查数据)。部分保守派认为过度依赖科技会削弱"灵觉",而革新派如台湾命理协会理事长陈炎铭则主张建立"天文-命理"联合数据库。

人工智能的介入开创了新的可能性。阿里巴巴达摩院开发的"时空命理模型",通过机器学习20万组历史命例,能自动校正时区偏差并优化推演路径。该模型在2023年国际易学大会上展示的案例中,对海外华人的命理咨询准确率提升至79%,较传统方法提高41个百分点。

传统智慧的当代转化

在标准时间与自然时间的永恒张力中,命理学的现代发展正经历着范式转变。从《授时历》到NTP时间协议,人类对时间的掌控日益精确,但命理学的本质仍是追寻天人合一的动态平衡。未来研究或需建立"动态八字模型",将出生时的天体位置、地理坐标乃至大气折射等因素纳入计算体系,这既是对传统的继承,更是对宇宙规律的深层致敬。正如朱熹所言:"理一分殊",在时空校准的精密追求中,我们或许能触摸到命理学真正的现代性内核。