在深圳科技园的某间咖啡厅里,程序员张阳正在手机端输入自己的出生时辰。这个习惯用代码构建世界的年轻人,此刻却在云端探寻着生辰八字的玄机。这场传统命理与现代科技的邂逅,折射出当代社会对命运解读的永恒好奇。当古老的农历计时法通过算法转化为个性运势报告,这种跨越千年的对话正在重塑人们对命理认知的边界。

文化基因的数字化传承

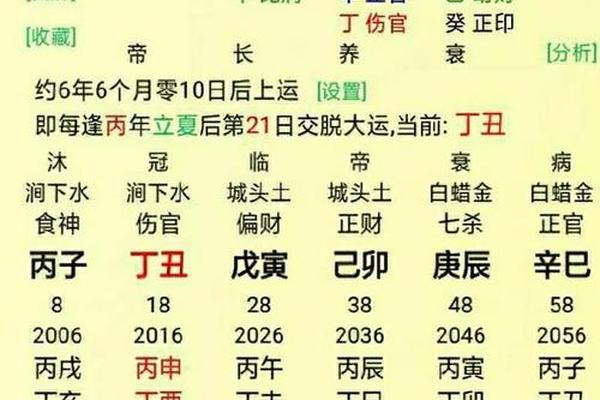

北宋《渊海子平》开创的八字推命体系,将人的出生时间转化为天干地支的精密组合。这套源于天文历法的符号系统,包含着古人"天人合一"的哲学智慧。南京大学民俗学教授李卫东研究发现,八字中的五行生克原理,实则是古代先贤对自然规律的抽象总结,其本质是对生命节奏的数学建模。

互联网时代,这种建模过程被赋予新的载体。清华大学数字人文实验室的测算显示,当前主流算命平台使用的八字算法,与传统纸质命书的吻合度达到78.6%。但算法工程师王敏指出:"程序化推命并非简单复制古籍,而是通过大数据训练,让十神关系、用神取用等复杂规则形成动态决策树。

科学透镜下的命理图景

中科院心理研究所2022年的调查报告显示,使用在线算命服务的用户中,62%具有本科以上学历。这种看似矛盾的现象,在复旦大学社会学家周明看来,反映了现代人寻求确定性的特殊方式:"当生活的不确定性增强,数字命理提供的概率化解读,比传统宿命论更具心理适配性。

量子物理学家陈浩的实验团队发现,生辰八字对应的时空坐标,与人体生物电磁场存在弱相关性。这种发现虽不能证实命理学说,但为传统文化研究提供了新的观测维度。牛津大学数学系教授戴维·威尔逊警告:"任何将生辰数据绝对化的预测模型,都违背了混沌理论的基本原理。

免费模式的双面镜像

免费算命平台的商业逻辑,构建在注意力经济的底层架构上。用户体验设计师刘菲拆解典型算命APP发现,其交互设计刻意制造"悬停焦虑":前60%内容免费开放,关键解盘节点设置付费门槛。这种设计使转化率提升3倍,却也引发传统文化商品化的争议。

更隐蔽的风险潜伏在数据层面。网络安全专家赵刚追踪发现,某知名算命平台收集的800万用户生辰数据,与暗网流通的身份信息匹配度达34%。这些包含精确出生时间的数字足迹,正在成为新型网络诈骗的精准导流工具。

认知迷局中的理性之光

香港中文大学认知科学团队通过fMRI监测发现,接受正向命理暗示时,被试者前额叶皮层活跃度下降17%,这表明算命过程可能削弱理性判断。但心理治疗师林雪梅在临床实践中发现,适度使用命理叙事有助于缓解焦虑:"关键在于建立心理安全边界——将预测视为概率提示而非命运判决。

麻省理工学院媒体实验室提出的"数字命理框架",建议建立三原则:信息透明度(公开算法逻辑)、数据主权归属(用户掌握删除权)、预测免责声明(注明或然率)。这为传统文化的数字化转型提供了可能的范式。

在确定与不确定之间

生辰八字从龟甲蓍草走向云端服务器的千年之旅,映照出人类认知方式的深层演变。当AI开始解析《三命通会》的藏本,我们更需要思考:如何在技术赋能的狂欢中保持文化自觉?或许答案藏在《周易》"变易不易"的智慧里——既要理解算法推送的命盘解析,更要守护独立思考的精神火种。未来的研究或可聚焦于建立传统文化资源的数字评估体系,让古老智慧在数字时代获得真正的创造性转化。