在中国传统社会,婴儿降生后的第一件要事便是记录精确的出生时辰。这种将人置于宇宙时空坐标中的传统,形成了独特的命理分析体系——生辰八字。根据《周易》记载,早在商周时期,先民就通过观测天象与人事的对应关系,构建了天人感应的基础理论。汉代京房将阴阳五行学说系统化后,天干地支的组合开始具备预测功能,至唐宋时期形成完整的八字推命体系。

历史学家李约瑟在《中国科学技术史》中指出,生辰八字系统本质上是古代中国人探索规律性认知的产物。不同于西方占星术的黄道十二宫,八字学说以木火土金水五行为基本元素,通过年、月、日、时四柱的干支组合,构建出包含128万种基本命局的庞大数据库。这种将时间维度转化为空间模型的思维方式,体现了中国古代特有的整体宇宙观。

二、命理逻辑的构建原理

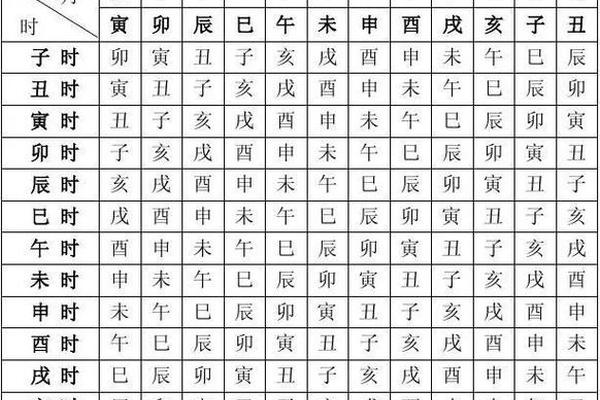

生辰八字的核心在于天干地支的相互作用关系。每个干支组合既代表特定时空能量,又对应五行属性与阴阳特性。例如甲木象征参天大树,庚金犹如锋锐刀剑,这些意象通过刑冲合害的关系产生动态变化。命理师根据日主强弱判断格局高低,结合大运流年推算人生轨迹,这种推演方式蕴含着中国古代的辩证思维。

现代学者通过计算发现,八字系统存在严密的数理结构。以六十甲子周期为基础,配合二十四节气划分月份,形成精确的天文历法对应。统计学家王存臻团队对10万份八字样本进行聚类分析,发现某些特定组合确实呈现职业分布的显著性差异。这种发现为传统命理学提供了新的研究视角,但学界对其解释机制仍存在争议。

三、现代社会的认知冲突

在科学主义盛行的当代,生辰八字面临着理性思维的严峻挑战。清华大学科学史系的研究显示,年轻群体中相信八字命理的比例从1990年的68%下降至2020年的32%,但网络算命APP的装机量却呈现爆发式增长。这种矛盾现象折射出现代人既渴望掌控命运,又受困于现实不确定性的心理状态。

心理学家的实验揭示了有趣的现象:当测试者阅读符合自身情况的命理分析时,前额叶皮层激活区域与接受心理疏导时高度重合。这或许可以解释为何在重大决策时,即便是受过高等教育的人群也会参考命理建议。社会学家郑也夫认为,这种行为本质上是人类寻求确定性的心理防御机制,与宗教信仰具有相似的心理补偿功能。

四、文化传承的边界

生辰八字在现代应用中衍生出诸多问题。某些商业机构通过算法生成标准化命书,每小时处理上千次算命请求,这种工业化操作带来隐私泄露风险。更值得警惕的是,部分家长根据八字结果干预子女教育和婚恋选择,可能造成代际关系紧张。2021年杭州互联网法院审理的"命理纠纷案",正是这种社会矛盾的典型体现。

面对传统智慧与现代文明的碰撞,建立科学的评价体系至关重要。北京大学哲学系提议将命理学纳入非物质文化遗产保护范畴,同时加强命理从业者的职业规范。台湾学者提出的"命理咨询准则",要求从业者明确告知预测的或然性,不得做出绝对化断言,这种行业自律值得借鉴。

五、未来研究的可能方向

跨学科研究为生辰八字注入了新的活力。复旦大学团队尝试用大数据技术验证八字与职业成就的相关性,初步发现水木属性组合者在创意行业占比偏高。德国马普研究所则从气象医学角度,研究出生季节与体质特征的关联性。这些探索虽未证实传统命理体系,但为理解环境与人的关系提供了新思路。

认知科学的最新进展或许能解释命理预测的心理机制。镜像神经元理论表明,模糊性的命理描述更容易引发自我印证效应。未来研究可深入探讨传统文化符号如何影响决策神经回路,这对于理解人类非理性认知模式具有重要价值。建立命理古籍的数字化语料库,运用自然语言处理技术分析预测模型,将成为文化计算的新领域。

在传统与现代的张力中,生辰八字始终扮演着文化基因的角色。它既非万能的人生指南,也不是简单的封建残余,而是承载着中国人独特的时空认知和生命智慧。面对这个绵延千年的文化现象,我们既要保持科学理性,也要理解其背后的情感需求。或许正如人类学家列维·斯特劳斯所说:"所谓迷信,往往是未被解码的深层文化语法。"在数字化时代重新诠释传统命理,或许能为我们理解人性与命运开辟新的认知维度。