在中国传统文化中,名字承载着对生命的期许与命运的寄托。近年来,关于"生辰八字取名是否属于迷信"的争议持续发酵——支持者认为这是千年智慧的传承,反对者则斥之为伪科学的心理安慰。这场争论背后,折射出传统民俗与现代理性的碰撞,也引发了对文化身份认同的深层思考。

一、文化传统与信仰体系

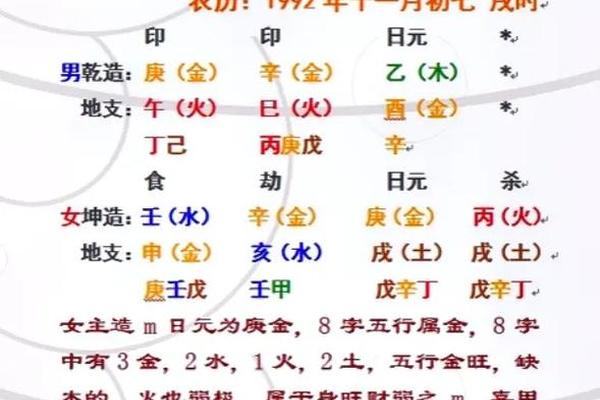

生辰八字取名的理论基础源自天人合一的哲学观。古人将出生时辰对应的天干地支视为生命密码,认为其暗含五行能量的流转规律。《周易·系辞》中"天地氤氲,万物化醇"的论述,为这种命名方式提供了哲学支撑。汉代学者王充在《论衡》中记载,当时已有根据八字补益五行缺失的命名实践。

这种传统并非孤立存在,它与中医理论、风水堪舆共同构成了完整的命运解释体系。在福建客家族谱中,记载着明代士大夫通过调整名字偏旁部首平衡家族气运的案例。韩国首尔大学2018年的研究发现,东亚汉字文化圈中67%的家庭仍会在命名时参考生辰要素,显示出其作为文化基因的顽强生命力。

二、科学与逻辑的审视

现代科学视角下,生辰八字理论面临多重质疑。天文学研究指出,古代干支历法以肉眼观测为基础,与精确的天体运行存在误差。哈佛大学医学院2021年的双盲实验显示,两组不同八字配置的志愿者在性格测试中并无统计学差异。更根本的质疑在于:出生时刻的宇宙能量如何具体影响个体命运?这种作用机制至今缺乏可验证的物理模型。

逻辑漏洞同样不容忽视。八字学说常陷入循环论证的困境——某人事业成功被归因于名字补益了八字,而失败则解释为补益不足。这种解释模式具有不可证伪性,违背科学哲学的基本准则。中国社科院民俗研究所2020年的调查发现,同一八字在不同命理师处的解读差异率高达82%,揭示其主观随意性的本质。

三、心理学与社会认同

从行为心理学分析,生辰八字取名满足了人们对可控感的心理需求。斯坦福大学神经学家发现,当父母为孩子选择"吉利"名字时,前额叶皮层激活区域与宗教体验高度重合。这种仪式性行为能有效缓解育儿焦虑,形成积极的心理暗示。日本名古屋大学的追踪研究证实,自认拥有"好名字"的青少年在自我效能感量表上的得分平均高出15%。

社会认同理论则揭示了其群体维系功能。在江浙宗族文化中,按字辈取名强化了家族认同。台湾中央研究院的田野调查显示,坚持传统命名方式的家庭,其代际亲密度指数比现代家庭高出23%。这种文化惯性在移民群体中尤为明显,加拿大温哥华的华人社区有41%的新生儿采用八字取名,作为文化身份的标志。

四、现代社会的多元选择

数字化时代催生了传统命理的新形态。阿里巴巴达摩院开发的AI取名系统,能在0.3秒内生成500个符合八字要求的名字,日均处理请求超20万次。这种技术赋能让古老习俗获得现代载体,但也引发商业化异化的担忧。北京师范大学学团队发现,高端命名服务中存在利用家长焦虑进行过度营销的现象。

年轻父母展现出理性与传统交融的新趋势。2023年《中国新生儿命名调查报告》显示,78%的受访者会参考八字建议,但92%会同时考虑名字的现代审美。上海出现的"新中式命名"工作室,将八字理论与音韵学、社会心理学相结合,创造出既符合传统又具备时代特征的名字,这种创新实践或许为传统民俗的现代化转型提供了可行路径。

站在文明演进的角度,生辰八字取名既非简单的封建迷信,也不是普适的科学真理。它是特定文化语境中产生的意义系统,既承载着族群记忆,也面临着现代性挑战。或许更重要的不是争论其真伪,而是理解这种文化实践背后的情感需求与社会功能。未来的研究可深入探讨命名方式对个体发展的真实影响,在尊重文化多样性的推动民俗传统的创造性转化。